일대 변신을 예고하듯 서울시 용산구 곳곳은 공사가 한창이다. 미군기지의 평택 이전과 발맞춰 개발 사업 진행 또한 한창이다. 한강대교 북단 쪽 큰 도로변에서는 옛 모습을 도무지 찾아보기 힘들 정도. 더 헐리고 사라지기 전에 용산에서 유년 시절을 보낸 강신영 동년기자와 함께 추억의 길을 걸어보기로 했다. 좁다란 골목으로 들어서니 웃음꽃 피는 옛이야기가 살아 있었다. 늦은 밤, 같이 어울리던 친구들과의 만남은 추억 놀이의 하이라이트였다.

흔적도 없이 사라진 모교, 한강초등학교

용산은 역사적으로 참 다양한 의미와 사건이 중첩되는 곳이다. 과거 서울의 행정 중심지와 가까우면서도 한강 이남과 이북을 연결하는 교통의 요지로서 역할을 다했다. 근·현대 부자들은 용산에 부촌을 형성하며 모여 살기 시작했다. 미군이 이 일대에 들어와 있던 60여 년 동안 자연스럽게 작은 지구촌 같은 분위기를 풍기게 됐다. 강신영 동년기자는 초등학교 입학 전 부모님을 따라 충청북도 영동에서 서울 용산으로 이주했다. 결혼 후에는 용산시장 근처에서 살다가 강남으로 옮겨갔다.

“한강초등학교가 내 모교예요. 삼각지에 용산초등학교가 있었어요. 원래는 거기에 입학했는데 2학년 1학기 때 한강초등학교가 생기면서 용산초등학교 10개 학급을 나누어서 한강초등학교에 보냈어요. 여기 판자촌이 되게 많았거든요. 동부이촌동과 서부이촌동 양쪽에요. 예전에 이쪽에 홍수가 많았는데 이재민이 생기면 학교 운동장에 수용했었어요.”

강신영 동년기자의 어릴 적 추억이 좀 남아 있을까 싶어서 향했던 한강초등학교. 2000년대 중반 학교를 재건축하면서 완전히 새로운 학교가 들어서 있었다. 물난리에 몰려왔던 운동장도 뛰어놀고 공부하던 교실도 남아 있는 것이 없었다.

부유했던 용산 시절, 생각만 해도 신난다

“네, 그랬어요. 우리 집이 태평양(현 아모레퍼시픽) 다음으로 부자였어요, 진짜로. 왜 잘살았냐. 용산에 시외버스터미널이 있었는데 강남이고 동서울이고 남부터미널이고 생기기 전에는 용산시외버스터미널이 가장 컸어요. 그곳에서 장사를 아주 크게 했어요.”

용산 시외버스터미널은 1972년부터 1989년까지 경기 남부와 충청도, 경상남북도에 120개 노선, 631대 버스들이 들락거리던 서울의 중심 버스터미널이었다. 하루 평균 2만7000여 명이 이용하면서 일대 교통 체증이 증가하자, 당초 계획했던 1992년 이전을 앞당겨 1989년 강남 일대로 터미널을 옮겼다.

“지방으로 가려면 좌우지간 용산에서 버스를 타야 했어요. 터미널 앞에 상점이

5개가 있었는데 그중 우리 집이 3개 점포를 운영 했어요. 지금 기준으로 보면 구멍가게였지만 명절이 되면 물건이 없어서 못 팔았어요. 진열장에 올려놓기가 무섭게 다 사가지고 갔어요.”

용산터미널 앞에서 성공을 거둔 후 서울역에 또 다른 터미널이 생긴다 하여 주류업으로 업종을 전환해 또 크게 성공을 했다.

“아버지가 그 뒤 주류 도매업을 하셨어요. 트럭이 80여 대나 됐죠. 가업은 둘째 형님이 이어받았어요.”

용산의 추억이 많은 이유는 돈을 많이 번 것도 의미 있지만 어려웠던 시절의 풋풋한 이야깃거리가 남아 있기 때문이다.

“그때는 참… 다 그렇게 살았으니까. 잘살았다고 말했지만 아주 뭐 비까번쩍한 집은 아니었어요. 그래도 그 옛날 프로레슬링하고 권투 중계를 하면 우리 집에 동네 사람이고 친구들이고 와서 텔레비전을 시청했어요.”

오래전 우리 집이 남아 있다

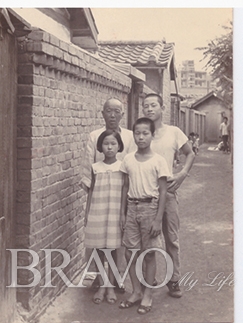

강신영 동년기자가 살던 집이 아직도 남아 있을까 궁금했다. 공사로 정신없는 용산 중심지를 벗어나 한강대교 북단 서울의 몇 안 되는 ‘땡땡거리’ 중 하나인 백빈건널목으로 향했다. 1960~1970년대 정취가 남아 있는 용산의 뒷골목은 마치 드라마 세트장처럼 시대의 한 페이지를 그대로 간직하고 있었다. 한참을 두리번거리고 이 집 저 집을 찾는가 싶더니 강신영 동년기자는 옛집을 찾아내고 활짝 웃는다.

“이 집이었어요. 한 10년 여기서 살았어요. 하숙도 했었는데 그대로네요.”

곧바로 기찻길과 연결된 집. 오래전에는 지나가는 사람들도 많았다. 가끔 얼굴을 마주치기도 했는데 상명여중 여학생과 눈이 마주쳐 설레었던 적도 있었다고.

“지금은 담장을 쳐놓았는데 여기가 다 무허가 집들이 있던 기찻길입니다. 바닥에 귀를 바짝 대면 기차가 오는 소리를 들을 수 있었어요.”

어렸을 적에 기찻길 건널목 차단기를 내려주는 아저씨가 멋져 보여 장래희망으로 생각했다 혼난 적이 있다고 강신영 동년기자는 털어놨다.

“예전에 기차가 오면 차단기를 내려주는 일을 하는 분이 있었어요. 한 번 내릴 때마다 수당을 얼마 정도 받는다기에 나중에 크면 저 일을 하고 싶다고 부모님께 말씀드렸다가 혼난 적이 있습니다. 세상에 할 일이 얼마나 많은데 꿈을 크게 가지라는 뜻이셨습니다.”

현재 백빈건널목 철길은 경의중앙선과 경춘선 ITX청춘 열차와 화물열차가 지나가는 길목이 됐다.

“어렸을 적 골목 중앙통에 긴 의자를 놓고 지나가는 학생들 복장 검사도 하고 그랬어요. 제 눈에 불량하다 싶으면 얌전하게 하고 다니라고 주의도 주고 그랬어요(웃음).”