정년 65세 연장은 고령자의 일할 권리를 보장하고 연금 개시 전 소득 공백을 해소하기 위한 과제로 떠오르고 있다. 그러나 중소기업의 현실과 청년 고용을 함께 고려하지 않으면 사회적 갈등을 초래할 수 있다는 우려가 제기된다.

국회입법조사처는 5일 발간한 ‘정년 65세 시대를 어떻게 맞이할 것인가’ 보고서를 통해 “정년연장은 고령자의 노후 소득보장과 연금재정 안정이라는 점에서 불가피한 과제”라며 “기업 규모별 차이를 고려한 맞춤형 정책과 청년고용 보호 대책이 함께 추진돼야 한다”고 강조했다.

한국은 지난해 65세 이상 고령인구 비율이 20%를 넘기며 초고령사회에 진입했다. 반면 출산율은 0.75명으로 세계 최저 수준이고, 생산가능인구는 2025년 3591만 명에서 2070년 1737만 명으로 절반 넘게 감소할 전망이다.

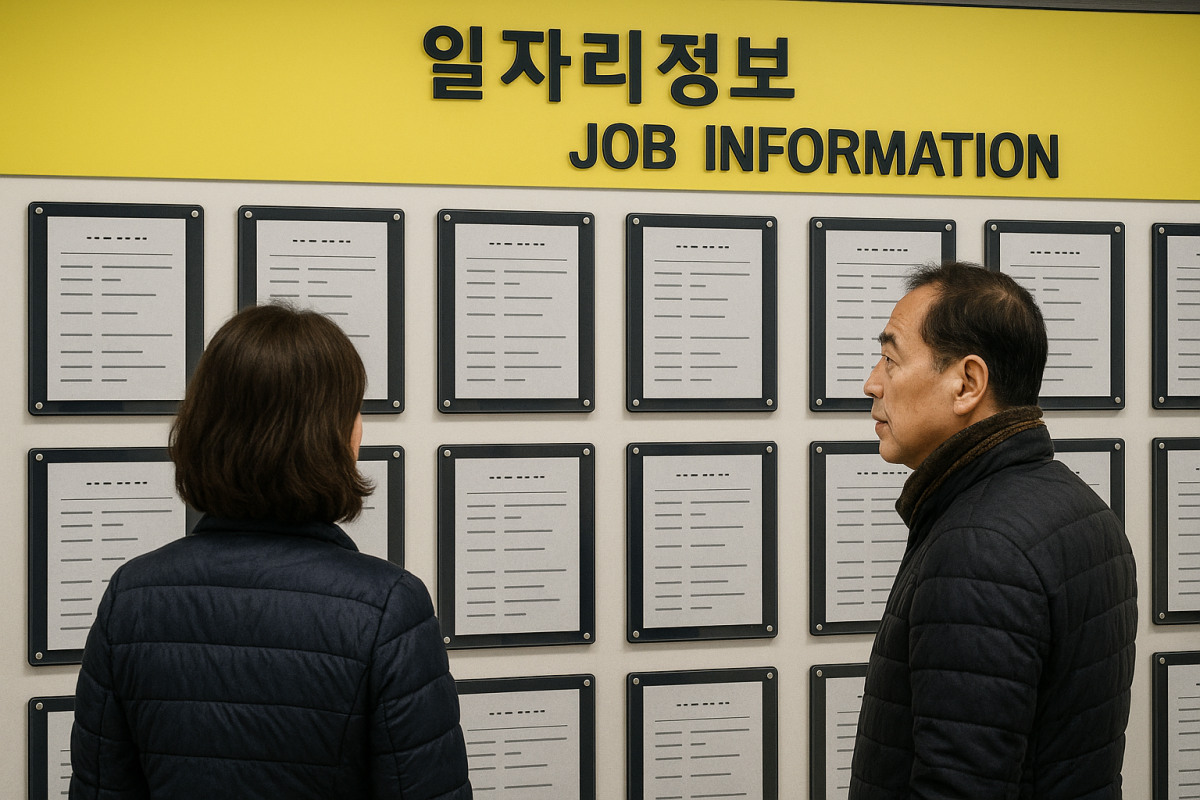

이 같은 인구 구조 변화는 고령자의 고용 연장 필요성을 부각시키고 있다. 통계청에 따르면 65세 이상 고령층의 69.4%가 “계속 일하고 싶다”고 답했으며, 희망 근로 연령은 평균 73.3세에 달했다. 그러나 현재 법정 정년은 60세로, 국민연금 수급 개시 연령인 65세와의 간극으로 인한 소득 공백 문제가 빈곤의 주요 요인으로 지목되고 있다.

보고서는 정년연장의 핵심 쟁점으로 △법정 정년 연장 vs 재고용 △정년과 연금 수급 연령 연계 △임금·근로시간 등 근로조건 조정 △경제·사회적 파급효과 등을 꼽았다.

특히 중소기업 현장에서는 인건비 부담, 인력 구조 조정의 어려움 등으로 정년 연장이 쉽지 않다는 지적도 나온다. 현재도 정년까지 일할 수 있는 근로자는 대기업·공공기관 중심이며, 실제로 주된 일자리에서 퇴직하는 평균 나이는 작년 기준 49.4세로 20년 전의 50.0세보다 0.6세 앞당겨졌다.

이에 국회입법조사처는 “사업체별 정년제 운영 실태가 천차만별인 만큼, 일률적인 정년연장보다는 기업 규모와 업종, 직무 특성에 맞춘 유연한 접근이 필요하다”며 “더불어 청년고용이 위축되는 부작용을 막기 위해 고용지원금 확대, 세제 혜택, 임금체계 개편 컨설팅 등 정책 지원이 필요하다”고 꼬집었다.

정년연장의 방법을 두고서는 노사 간 이견이 뚜렷한 상황이다. 노동계는 법정 정년을 65세로 상향해 연금 개시 시점과 일치시켜야 한다고 주장하며, 임금 삭감이나 일방적 임금피크제 도입에는 반대 입장을 고수하고 있다. 반면 경영계는 자율적인 재고용 중심 접근을 주장하며, 성과 중심의 임금체계 개편 등 노동시장 유연화를 요구하고 있다.

현재 국회에는 정년을 65세로 높이고 2033년까지 단계적으로 적용하는 내용의 고령자고용법 개정안 13건이 발의돼 있으며, 정기국회에서 본격적인 심사가 이뤄질 예정이다.

입법조사처는 “정년연장은 다양한 이해관계가 얽혀있고, 고령자·청년 고용, 노후 소득 보장 체계, 임금·노동 조건 등 고려해야 할 요소가 많다”며 “기존 노사정 중심의 접근을 넘어 당사자인 고령 근로자와 청년 대표, 중소기업 대표, 국회, 전문가 그룹 등이 참여하는 확대된 논의의 틀을 마련하고 실질적인 논의와 합의 도출을 위해 집중해야 한다”고 제언했다.

![[일하는 고령사회] ②법정 정년연장, 중장년 사이에서도 ‘이견’](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2203389.jpg)

![[브라보 Pick] 시니어의 픽 ‘가상자산·노로바이러스·설 연휴’](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2293903.jpg)