청인약방(淸仁藥房)

신종철 어르신이 62년 동안 지켜온 약방이다. 푸른색 양철지붕 집 앞으로 다가가면서 마치 오래된 드라마의 한 장면과도 같은 풍경에 빠져든다. 추억의 흑백영화처럼 세월의 더께로 가득한 주변엔 청동기시대의 고인돌 유적이 예스러움을 더해준다.

약방 문 손잡이 옆에 종이가 붙어 있다. “점심시간, 1시까지 옵니다.” 정확히 1시에 자전거를 타고 돌아오셨다. 자전거에서 내리면서 "추운데 어서 들어와요. 아이고, 즘심 먹고 오느라 사람을 기다리게 했네" 하고 문을 열며 불쑥 찾아온 사람을 반갑게 맞아주신다.

"내가 여기서 약방을 62년 했는데 이 약방과 주변 땅을 군(郡)에 기부했어. 내 몸도 해부 실습용으로 충북대 의대에 기증했고. 그래서 지금은 약도 별로 없어. 가끔 동네 사람들이 급히 소화제나 두통약을 사러 오면 주고. 이젠 이렇게 청인약방이 궁금해서 찾아오는 사람들을 만나 살아온 얘기나 하고 이 마을이나 지역에 대해 말해주는 게 내가 하는 일이지. 저짝에 땅이 조금 있는데 숲 공원을 만들고 있어. 그것도 기증할 거여. 누구라도 쉬어가면 좋잖어."

다 털어내고도 흐뭇해 보이는 인생이다. 노후에 그러기가 어디 쉬운 일인가. 그렇지만 삶의 터전이었던 청인약방은 물론이고 우리네 삶의 변천사가 담긴 시간의 가치를 보존하고 싶었단다. 평생을 이곳에서 무탈하게 살아왔고, 약방은 곧 칠성면의 기록이자 격동의 근대사 일부이니 은퇴 후 모든 이들과 함께하는 것도 의미가 있다고 생각한 것이다.

1932년 괴산의 칠성마을에서 태어났으니 올해 88세, 곧 구순이다. 청인약방은 62년 전인 1958년에 이 자리에서 문을 열었다. 어릴 적부터 머리가 좋아 중학교 시험을 봤을 때 군 전체에서 2등을 할 정도로 똘똘했지만 밥 먹고 살기도 어려운 시절에 등록금 5000원이 있을 리 없었다. 마침 잘사는 친척이 빌려줬는데 할아버지가 돌아가시는 바람에 장례비용이 되어버렸다.

“결국 중학교를 못 갔지, 그대로 있을 수 없었어. 서울에 고향 사람이 하는 치과가 있었는데 거기 가서 일을 배워 치기공사가 되었지. 이[齒]도 만들고 치료도 하고 온갖 일을 다 하면서 공부를 해서 숭문중학교에 갔어. 그런데 학교를 한참 다니는데 6․25전쟁이 터져 다시 사흘 밤낮을 걸어 고향인 괴산으로 내려왔어. 그때 서울에서 치과를 하던 이가 청주로 내려와 본동 치과를 열고는 나더러 또 일을 해 달라는 거야. 그래서 열심히 일해 의대에 꼭 가보자 했는데 그 치과 의사 부인이 계를 깨트리고 떠나는 바람에 내 돈을 다 잃었지. 그 뒤 다시 인천에 있는 치과에서 일하게 되었어. 신포동 32번지였는데 사람들이 늘 북적여 그만큼 일도 많이 배웠지. 그런데 동생이 군대를 가는 바람에 부모님 모실 사람이 없어 다시 고향으로 내려와야 했어. 일해서 먹고살려면 내가 배운 걸 활용해야 하는데 시골마을에 병원이 있을 리 없잖어. 그때 문득 청주의 병원에 있을 때 충북 약종상협회장이 약 허가증 만들어준다고 했는데 의대 가려고 마다했던 게 생각나서 찾아갔지. 그분에게 허가증을 받아 1958년 이 자리에 약점(藥店)을 연 거야.”

청인약점, 청인약포, 청인약방

약방 이름 앞에 넣은 청인(淸仁)이라는 글자에는, 약방을 차리기까지 청주와 인천에서 배우고 익히도록 도움을 준 분들의 은혜를 생각하는 의미가 담겨 있다고 한다. 허름한 듯 소박하지만 이곳에서 가정을 꾸리고 평생을 나누고 베풀며 살았다. 의사도 약도 귀하던 시절, 청인약방 주인의 사명으로 마을 사람들에게 밤낮없이 약을 내어준 어르신은 더러는 십 리 길도 마다하지 않고 환자를 찾아가 아픔을 치료해준 이 고장 모든 사람들의 주치의였다. 그뿐 아니라 지역의 큰어른으로서 마을에 크고 작은 일이 생기면 주민들을 위해 나섰고, 글을 모르는 이가 상을 당했을 때는 수백 장의 부고장도 대신 써줬다. 가난한 이들 보증을 섰다가 떠안은 빚도 수억이었지만 열심히 갚았고, 헤아릴 수 없을 만큼 많은 결혼식 주례도 섰다. 그렇게 조건 없이 베푼 삶 덕에 자손들도 남부러울 것 없이 잘 살고 있다.

청인약방은 수령이 200년은 넘어 보이는 집 앞의 느티나무와 함께 이 마을의 터줏대감이다. 나무 그늘 아래 평상은 일 년 내내 마을 사람들의 쉼터가 된다. 이웃 주민은 웃으며 말한다.

"이곳은 동네 사랑방이었죠. 어릴 적 내 덧니 빼주시느라 고생하셨는데 기억하시려나 모르겠네요, 하하. 이 마을 사람들 모두가 의지하는 어른이십니다."

반질거리는 좁은 마루 둘레에 전시된 약들은 약업의 변천사를 고스란히 보여준다. 당시의 톱스타 ‘남정임’이 모델이었던 제약광고 포스터가 입구에 붙어 있다. '아름다워지는 약'. 이처럼 꾸밈없이 순수한 카피라니. 정갈하게 정리된 선반의 모든 약들은 시간을 정지시킨 듯했다.

방문을 여니 방 안이 마치 흑백필름 속 박물관 같다. 낡음이 곧 푸근함으로 다가온다. 사는 집이 가까이에 따로 있어 "불을 안 땠더니 춥다"면서 작은 난로를 켜 손을 쬐라며 밀어준다. 한쪽 벽에 '申宗澈'이라는 이름이 박힌 약사 가운이 걸려 있다. 그리고 오래된 책과 약국 초기부터 써온 일기와 외상장부, 누런 갱지에 꼭꼭 눌러쓴 생생한 기록들. 돋보기안경과 흑백 사진 몇 장, 농한기에 동네 사람들이 심심풀이로 했을 화투도 방 귀퉁이에 놓여 있다. 60년이 넘은 트랜지스터라디오는 아직도 방송 내용이 또렷하게 들린다.

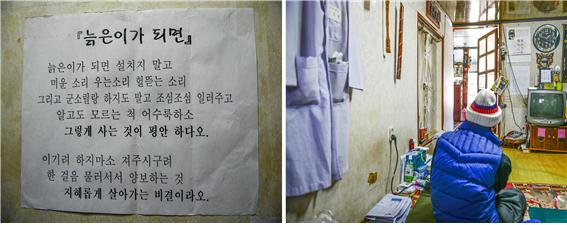

‘늙은이가 되면’이라는 제목이 붙은, 맞은편 벽에 붙어 있는 글에 시선이 머문다.

늙은이가 되면 설치지 말고/ 미운 소리 우는 소리 헐뜯는 소리/ 그리고 군소릴랑 하지도 말고 조심조심 일러주고/ 알고도 모르는 척 어수룩하소/ 그렇게 사는 것이 평안하다오// 이기려 하지 마소 져주시구려/ 한 걸음 물러서서 양보하는 것/ 지혜롭게 살아가는 비결이라오.

일어나서 나오려는데 마침 할머니께서 유모차에 의지해 약방을 향해 천천히 걸어오신다. 약방 문 앞에 두 분의 자전거와 유모차가 가지런히 놓인다. 어르신은 얼른 할머니 손을 다정히 잡으며 "우리 안사람이야, 우리 같이 찍을까?" 하며 카메라 앞에 서서 웃으신다. 아름다운 부부, 아름다운 인생, 더없이 잘 살아오신 삶을 바라본다.

"다음에 오면 밥 사줄게. 때맞추어 와" 하며 손을 흔드신다. 비타민 음료 건네받으며 송구했는데 다음엔 군것질 보따리 잔뜩 들고 가서 끊이지 않던 이야기보따리 다시 풀어 달라고 할 참이다.

![[카드뉴스] 손주 키워봤다면? 시니어 추천 일자리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2302835.jpg)