1923년 9월, 일본 관동 지역에 진도 7.9급의 대지진이 발생했다. 혼란 틈에 ‘조선인이 폭동을 일으킨다’, ‘조선인이 우물에 독을 넣었다’ 등의 낭설이 조직적으로 퍼졌고, 각지에 결성된 자경단과 경찰관에 의해 조선인과 조선인으로 의심받던 중국인, 일본인이 학살당했다. 그로부터 100년이 지난 지금, 여전히 학살 사건의 진상은 명확히 드러나지 않았으며, 희생자들의 사연에 귀 기울이는 사람은 적다. 황모과 작가는 불문에 흐려진 이야기들을 직접 모아 장편소설 ‘말 없는 자들의 목소리’로 되살려냈다. 스러져간 많은 생명이 제 목소리를 되찾길 기원하는 마음으로.

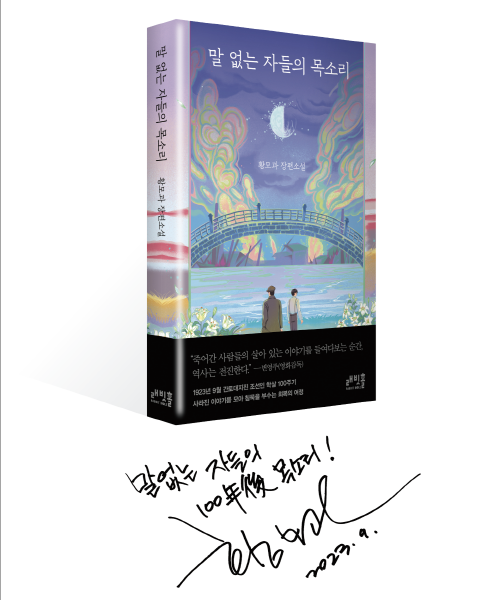

‘말 없는 자들의 목소리’는 2019년 ‘모멘트 아케이드’라는 작품으로 제4회 한국과학문학상 중·단편 부문 대상을 받은 황모과 작가의 세 번째 장편소설이다. 소설은 2023년 시간 이동 기술을 이용하는 국제기구 ‘인터내셔널 싱크로놀로지’가 조선인 유족회 대리인 한국 청년 민호와 일본인 유족회 대리인 일본 청년 다카야를 1923년 관동대지진 시기로 보내면서부터 시작된다. 정반대의 정치적 입장을 가진 조직에서 인원을 선발해 왜곡된 자료 수집을 방지하고, 역사적 사건의 진상을 조사하기 위함이다.

이미 일어난 일은 바꿀 수 없다는 안내를 받았지만, 민호는 죄 없는 사람들의 죽음을 어떻게든 막아보고자 과거의 상황에 개입하고, 번번이 죽음을 맞이한다. 반면 다카야는 ‘관동대지진 이후 조선인 학살은 애초에 일어나지 않았다’고 주장하며 창립된 재단에서 장학금을 지원받고 있다. 학살 피해와 관련한 조선인 유족회 측 증언이 오류가 있다는 것을 확인하고자 현장 조사에 참여한 그는 오로지 방관자의 자세로 일관한다. 둘은 민호가 죽음을 반복할 때마다 처음 시점으로 돌아가 함께 이 여정을 반복하고, 그 과정에서 다카야의 마음에 변화가 생긴다.

“관동 지역은 극악의 상태였어요. 일본 언론이 보도하는 학살 희생자는 6661명이지만, 행방불명자와 미기록자도 많기 때문에 정확히 몇 명인지 알 수 없어요. 지진 당일인 9월 1일의 증언을 찾아보면, 유언비어가 퍼지기 전부터 조선인을 지목한 집단학살이 곳곳에서 일어났다는 걸 발견할 수 있어요. 조선인은 예비 범죄자이고 불량배라고, 언제든 폭동을 일으킬 위험이 있다고 의심하는 사람들이 있었던 거예요. 그런 상황에서 재난까지 닥치니, 자연스레 비극을 탓하고 원망할 누군가가 필요했던 걸지도 몰라요. 당시 정황을 납득하려 애쓰니 현재와 겹치는 장면도 있더라고요. 여전히 우리 사회에는 불신과 혐오가 자리 잡고 있으니까요. 이런 문제들이 완화되지 않는다면 다 같이 멍든 채로 살아갈 수도 있어요. 반면교사로 삼아야 할 사건 중 하나입니다.”

말 없는 자들과의 동행

황 작가는 20대 후반부터 대부분의 시간을 일본에서 지냈다. 통제만 거추장스럽게 따라붙는 타국에서 외국인으로 살며 지역의 일원이라는 느낌을 받지 못했다. 자발적·비자발적 고립 생활 뒤에 늦었지만 이 사회에서 한 사람의 시민으로 살아야겠다고, 어디든 가봐야겠다고 결심했다. 첫걸음을 ‘관동대지진 조선인 학살 추도식’으로 내디뎠다. 일본에서 유가족 및 시민사회 활동가 10여 명을 인터뷰했고, 과거 학살 현장 및 추모비 등을 취재했다. 답사에 참여했던 곳 중에는 그가 살던 지역과 아주 가까운 장소도 있었다.

“우연히 야기가야 마리 씨를 만나 관동대학살을 제대로 마주하게 됐어요. 알고 보니 그의 어머니는 어린 시절 목격한 치바현 조선인 학살 현장을 증언한 분이었죠. 9년 정도 현장 여기저기를 돌아다녔어요. 마리 씨는 이 일을 기억하고 추념하는 일에 헌신한 사람들을 만날 수 있도록 해줬고, 제가 세상으로 나아가는 길의 안내자였습니다. 추도식에 참여했을 때 재일 조선인 정종석 씨도 만났는데, 한국 정부나 한국인에 대한 서운함을 표현하셨어요. 관동대학살을 일본 사회에 알리기 위해 노력하고, 학살 당시 할아버지를 숨겨준 일본인에 대해 감사를 표하며 활동을 이어가고 있었죠. 이후 감사비가 있는 호센지 절을 방문했는데, 학살자의 후대가 죄책감에서 벗어날 수 있는 출구 역할을 한 건 아닐지 의문이 들기도 했어요.”

이주 노동자로서의 확신

추도회와 위령제를 찾아다니고, 일본어로 된 증언을 샅샅이 읽었지만 조선인의 목소리는 없었다. ‘아이고, 어머니, 아버지, 아파’ 등등 단편적인 단어나 감탄사가 가타카나로 표기됐을 뿐이다. 기록이 없다고 죽어간 사람이 아무 말도 하지 않았을까? 증거가 지워진 사실의 공백을 메우는 것이 소설의 역할이라 생각했다. 더불어 학살자와 후대, 일본인 희생자들이 상흔을 넘어설 기회가 될 것이라고도 여겼다.

“‘나는 아예 모르는 일이다’라며 뻔뻔한 태도를 보이는 사람이 있긴 해요. 하지만 자기 선조가 학살에 가담했던 일을 알고 우울한 감정을 느끼는 사람도 있죠. 조선인을 학살한 사람 중에 징역을 살고 나온 사례가 하나도 없어요. 일본인을 죽인 경우에는 처벌받았지만요. 침묵 속에 파묻히면서 그들이 제대로 참회할 기회를 빼앗은 겁니다. 벌을 받았다면 후손들의 마음마저 망가질 일은 없었을지도 몰라요. 과거를 하나씩 바로잡는 작업을 소설 형식으로 시도하고 있음에 자부심을 느낍니다. 작품도, 작가도 여전히 부족함이 많지만, 당시의 진실을 찾아보려는 누군가와 현장을 잇는 일에 작은 다리가 되었으면 해요. 18년간 일본에 거주해온 이유가 늘 의문이었는데, 이제야 앞으로 살아야 할 이유까지 보이는 듯합니다.”

![[인사] 한국잡지협회](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2295235.jpg)