중학교 2학년 여름, 사춘기라서 감성에 젖어 있을 때였다. 원고지를 묶어놓고 토요일이면 시를 쓰기 시작했다. 시를 지도해 주는 사람은 없었다. 단지 감정에 취해 생각나는 대로, 내 마음대로 쓰는 것이다. 그마저도 여름 한 계절밖에 쓰지 못했다.

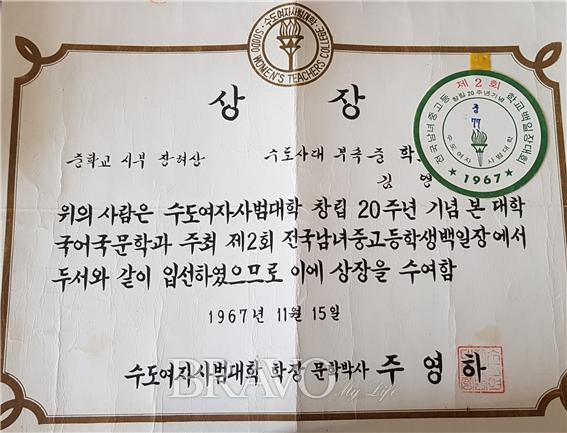

3학년 때, 작문시간에 글짓기를 해서 제출했는데 작문 선생님이 부르셨다. 영문도 모른 채 갔더니 이미 여러 아이가 와 있었다. 작문 선생님은 시인이신데, 우리에게 시를 한 편 지어내라고 하셨다. 당시 최종 선발된 아이들이 나를 포함해 다섯 명이었다. 그렇게 생각지도 못한 대학교 백일장에 나가게 됐다. 거기서 시 부문 장려상을 탔다. 내 평생에 시(詩)를 써서 받은 상장은 이 장려상이 유일하다.

상을 받았는데도 그 후로 ‘시’에 대한 건 까마득히 잊어버렸다. 우리 세대는 고등학교도 입학시험을 봐서 합격해야만 다닐 수 있었다. 고교입시가 코앞이라 시에 대한 건 생각조차 할 시간이 없었다. 고등학교에 입학한 뒤론 줄곧 바쁘다 보니 내가 시를 써서 상을 탔다는 것도, ‘시’라는 것도 모두 까맣게 잊고 살았다.

나이가 들고 보니 요즘은 지난 옛일들이 주마등처럼 꼬리를 물고 떠오른다. ‘지나온 날을 뒤돌아보면 후회만 남는다’라고 하는 사람이 많다. 나도 그중 한 사람이다. 살아오는 동안, 놓치지 말았어야 하는 사람들을 하나둘 놓쳐가며 육십 평생을 살아왔으니 그동안 소중한 사람들을 얼마나 많이 잃어버렸겠는가! 귀한 사람들을 놓친 것이 후회스럽다.

그때 꽉 붙잡았어야 하는 건데 남녀가 유별하다해서 귀한 사람을 놓칠 때도 있었고, 사랑하는 사람도 우정을 위해 떠나보냈지만, 결국 그 친구도 떠나 버리고 말았다. 인품 좋고 훌륭한 선생님을 잃어버린 것도 한없이 아쉽다. 사회에서 만난 지인들도 품이 넓은 사람이 많았는데 나의 미련함 때문에 그들을 붙잡지 못했다. 지난 세월 놓치고 잃어버린 사람들이 많은데, 가끔 그 사람들이 그리움으로 떠오를 때가 있다. 그때는 한없이 미웠던 사람조차도 이제는 그리운 얼굴이 되어 내게 다가온다.

까마득히 잊고 있었는데, 그 옛날 시를 쓰던 내가 생각났다. 문득 놓치고 잃어버린 그리운 사람들에 대한 시를 쓰고 싶어졌다. 시인도 아니고, 시도 중학교 때 이후로는 처음 써 보지만, 단지 그들을 향한 그리운 마음을 표현하고 싶었다. 그래서 쓰게 된 시가 ‘그대 그리움에’라는 시(詩)다.

그대 그리움에_김영선

그대 날 부르는

다정한 목소리인 줄 알았더니

불어오는 바람 소리였습니다

그대 내게 오는

발자국 소리인 줄 알았더니

떨어지는 빗방울 소리였습니다

그대 그리움에

창밖 흔들리는 나뭇잎 사이에

그대 얼굴 감춰 두었습니다

그대 그리움에

밤하늘 반짝이는 별빛 속에

그대 이름 새겨 두었습니다

오늘도 그리움에

감춰둔 그대 얼굴 몰래 꺼내어 봅니다

새겨둔 그대 이름 살며시 불러 봅니다

![[브라보 Pick] 시니어의 픽 ‘중동 리스크·혈압 관리·봄나물’](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2302154.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2300724.jpg)