-

- 한국인 고문법

- 1. 라면 먹을 때 김치를 안 준다 2. 식후에 커피를 못 마시게 한다 3. 삼겹살에 소주를 못 마시게 한다 4. 요거트 먹을 때 뚜껑을 핥지 못하게 한다 5. 화장실에 핸드폰을 못 가지고 가게 한다 6. 인터넷 속도를 10mb 이하로 줄인다 7. 버스가 완전히 정차한 후에 자리에서 일어나 내리게 한다 8. 엘리베이터 문 닫기 버튼을 누르지 못하게 한다 9

- 2017-09-19 21:19

-

- 기발한 딸의 선택

- 대학을 우수한 성적으로 입학해 졸업한 딸이 당연히 유학을 갈 줄 알았는데 안 가겠다고 선언을 했다. 다섯 살 때부터 피아노 공부를 시작해 대충 한 것도 아니고 그야말로 열공을 해 수상 경력도 많고 어려서부터 유명세를 탄 딸이었다. 딸이 그동안 얼마나 힘들었으면 유학을 포기하겠다고 선언을 할까. 그 마음 헤아려 얼마 동안 하고 싶은 대로 놔뒀다. 그러는 동

- 2017-09-16 06:23

-

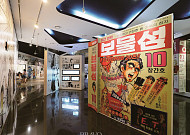

- 대한민국 만화 역사의 흔적을 만나다 국내외 만화박물관

- 만화는 예나 지금이나 우리에게 즐거움을 주는 예술이지만, 만화를 바라보는 사회적 시각이나 대우는 지금과 달랐다. 대표적 사례로 1972년에 있었던 정병섭 군 사망사건이 있다. 만화 주인공의 부활을 따라 하다 12세 소년이 숨진 일이었다. 이 사건으로 사회가 발칵 뒤집혀 517개 만화대본 업소가 쑥대밭이 됐고 2만 권이 넘는 만화책이 잿더미로 변했다. 이렇

- 2017-09-15 08:27

-

- 월요일에 함께 브런치 하실래요?

- 월요일엔 아침부터 분주하다. 어딜 가냐는 아들의 물음에 브런치 하러 간다니 피식 웃는다. ‘그 나이에 브런치가 뭐야’ 하는 눈치다. 그러거나 말거나 가방을 둘러매고 나서는 발걸음이 가볍다. 내가 가는 모임은 한국시니어블로거협회의 오프라인 모임인 ‘월요브런치클럽’이다. 매주 월요일 아침 지하철 역세권 카페에 모여서 블로그 포스팅을 중심으로 정보를 교환하고

- 2017-09-12 11:29

-

- 서울시니어스 분당타워 파스텔 힐링화반 "내 나이가 바로 그림 그리기 딱 좋은 나이!"

- 이번에 만난 시니어들은 평균 나이가 85세다. 일흔도 아직은 어려서 끼어줄 자리가 없다(?)는 진짜 액티브 시니어. 이들은 서울시니어스 분당타워의 파스텔 힐링화반 수강생들이다. 마침 이들이 지금까지 숨겨놓았던 그림 실력을 뽐내고 싶다며 의 문을 두드렸다. 뜨거운 여름 햇볕이 내리 쬐던 7월의 어느 날, 성남아트센터의 한 전시실에서 이들을 만나봤다. “이

- 2017-09-11 08:51

-

- 김재실 도산 안창호 선생 기념사업회 회장, 도산의 삶과 함께 살다

- ‘죽더라도 거짓이 없어라. 꿈에라도 거짓말을 했거든 깨어나서 반성하라’고 말한 도산 안창호는 그 모든 위업을 아우를 수 있기에 진실이 화두인 요즈음, 대한민국 역사 속에서 태산처럼 서 있는 거목이다. 대학 시절 처음 도산의 존재를 접한 후 평생 동안 그를 사숙했다. 일과 삶 모두에 도산의 정신을 새기기 위해 산 김재실(金在實) 도산 안창호 선생 기념사업회

- 2017-09-11 08:49

-

- 덴마크식 라이프 스타일 ‘휘게 라이프’

- 아차산역 근처에는 이탈리언 레스토랑 ‘휘게’가 있다. 처음 보는 단어라서 일단 들어가 봤다. 깨끗한 인테리어에 분위기가 아늑했다. 가격과 음식도 그런대로 괜찮았던 것 같다. 이곳에서 ‘휘게(Hygge)’라는 단어의 뜻을 알게 되었다. 덴마크어로 ‘편안하고 아늑한 상태를 추구하는 덴마크식 라이프 스타일’을 의미한다고 한다. 내친 김에 인터넷에서 ‘휘게’라는

- 2017-09-08 13:06

-

- 다큐멘터리 영화 <김광석>을 보고

- 필자는 가수 김광석을 잘 알지 못했다. 그가 그룹 ‘동물원’으로 데뷔한 시기가 1984년이었는데 그 당시 필자는 서독지사 주재원으로 나가 있었다. 한동안 한국 대중가요를 듣지 못하고 지내던 시기였다. 그러다가 2000년대에 들어와 노래교실에 다니면서 가수 김광석을 제대로 알게 되었다. 우리나라 노래는 소위 기타 치며 젊음을 구가할 때 한창 부르던 포크송

- 2017-09-08 11:31

-

- 여성 문학의 발자취를 간직한 세계여성문학관

- ‘세계여성문학관’은 2000년 11월 여성 문학 관련 연구 지원을 위해 숙명여자대학교 도서관 내에 설립됐다. 도서관 안에 문학관이라니 처음엔 다소 낯설게 느껴질 수 있다. 도서관(Library), 기록관(Archives), 박물관(Museum)의 합성어 ‘라키비움’인 세계여성문확관은 ‘라키비움’의 독특한 특성을 살려 여성 문학 연구를 지원하며 다양한 기획

- 2017-09-08 10:21

-

- 무지크바움 유형종 대표 인터뷰-오페라 키드(kid)의 생애, 확률과 통계적 사고가 만들다

- 수만 가지의 수를 내다보고 절대 실패하지 않는 삶을 사는 알파고형 인간을 만났다. 계획적이면서도 일정하다. 돌다리는 두드려볼 생각 없이 잘 닦여진 길을 선택해왔다는 사람. 수학이나 과학자를 만나러 갔더라면 대충 짐작이라도 했을 텐데. 그의 직업은 음악 칼럼니스트다. 음악과 예술을 사랑하는 사람들의 천국 무지크바움 대표이자 음악 칼럼니스트 유형종(劉亨鐘·56

- 2017-09-08 10:20

브라보 스페셜

![[Trend&Bravo] 6070세대가 말한 노후 최대 걱정거리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2282103.jpg)