-

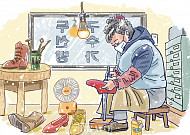

- 고소득 건축 현장직의 대표주자, 타일공

- 건축과 인테리어에 대한 대중의 관심이 높아지면서 건축 시공 분야의 직업도 주목받고 있다. 그중에서도 예술적인 영역을 담당하는 타일공에 관한 관심이 뜨겁다. 보수도 높은 편으로 한국을 넘어 외국에서도 유망직업으로 통한다. 무엇보다 중장년층에게 타일공을 추천하는 이유는 정년이 없는 기술직이라는 점이다. 타일공은 건축구조물의 내·외벽, 바닥, 천장

- 2023-02-27 08:25

-

- 해외에선 이미 명소 기획력이 다르다

- 생뚱스레 허허벌판에 홀로 있는 음식점이라거나, 거기에 있어야 할 이유가 없을 것 같은 곳에서 뜻밖의 공간을 만난 경험이 있는가? CICA(시카)미술관은 의외의 장소성으로 오히려 도드라진다. 거대한 산업단지 안에 외톨박이 이방인처럼 고독하게 박혀 있으니까. 김포시 양촌읍 학운산업단지 한구석에 있다. 하필 왜 여기에 미술관을? 이런 궁금증, 쉽게 터져

- 2023-02-26 14:46

-

![[카드뉴스] 시간을 이야기하는 영화 3](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/1851590.jpg)

- [카드뉴스] 시간을 이야기하는 영화 3

- 억만금을 주고도 살 수 없을 만큼 중요하지만 바쁘게 사느라 놓치기 십상인 시간. 이번 주말에는 ‘타임 슬립’ (시간 여행) 영화를 감상하며 시간의 의미를 되새겨보자. 어바웃타임(2013) 〈넷플릭스, 왓챠, 웨이브, 티빙, 시리즈온 시청 가능〉 시간 여행을 할 수 있는 남자가

- 2023-02-24 08:00

-

- 난독증이 키운 원태연의 시심(詩心)

- ‘넌 가끔가다 내 생각을 하지 난 가끔가다 딴 생각을 해’, ‘손끝으로 원을 그려봐 네가 그릴 수 있는 한 크게 그걸 뺀 만큼 널 사랑해’ 등 말랑말랑한 구절로 1990년대 청춘들을 사로잡은 원태연 시인. 다시 독자들을 만나고자 펜을 들었지만 시가 너무 써지지 않아 ‘별짓’ 다했다. 잠을 설치고, 스스로에게 욕을 내뱉고, 의자에서 벌떡 일어나다 머리로 천장

- 2023-02-23 08:42

-

- 한 남자와 두 여자의 삼각관계가 끝난 날

- 흔히 인생에는 정답이 없다고 한다. 인생이 그렇듯이 사랑에도 정답이 없다. 인생이 각양각색이듯이 사랑도 천차만별이다. 인생이 어렵듯이 사랑도 참 어렵다. 그럼에도 달콤 쌉싸름한 그 유혹을 포기할 수 없으니…. 한 번도 상처받지 않은 것처럼 사랑하고, 한 번도 사랑하지 않은 것처럼 헤어질 수 있다면 당신은 사랑에 준비된 사람이다. ‘브라보 마이 러브’는 미숙

- 2023-02-22 08:36

-

- 남녀노소 좋아할, 키덜트의 천국에 가다

- 취미 앞에선 성별과 나이를 불문하고 누구나 평등하다. 꺾이지 않는 마음만 있다면 즐길 자격은 충분하다. 다 큰 어른이 장난감이나 만화, 게임에 열광하는 게 정 눈치 보인다면, 손주 혹은 아들 손을 잡고 소개된 장소를 방문해봐도 좋겠다. 한우리 서울 서초구 남부터미널 근처에 있는 국제전자센터 9층은 키덜트의 성지다. 게임기, 피규어 등 다양한 상품

- 2023-02-21 09:01

-

- 쫄깃 쌉싸름한 봄 내음, 바지락 달래무침

- 2~4월 제철 재료인 바지락은 조개 중 가장 시원한 맛을 낸다. 톡 쏘는 매운맛이 매력인 대표적인 봄나물 달래와 함께 이른 봄을 맞이해보자. ◇바지락 달래무침 재료 간장 6큰술, 멸치육수 4큰술, 고춧가루 2큰술, 청양고추·홍고추 1개씩, 다진 마늘·참기름 1큰술씩, 양파 1/3개, 쪽파 2개, 통깨 2작은술, 바지락 500g, 달래 1단 반

- 2023-02-17 09:05

-

- 오지 목장에서 그가 행복하게 사는 연유는?

- 산바람이 맵차다. 그러나 설경이 눈부셔 추위를 녹인다. 접때 내린 눈발, 그대로 겹겹 쌓여 발목에 휘감긴다. 해발 600m 산협 사이 오지다. 설원에 나는 새 한 마리 없다. 산마루 양달에 선 소나무들 점점이 푸르지만 오롯이 적막하다. 산정 아래론 일망무제한 설경. 적요를 넘어 적멸이다. 그러니 심오하게 아름답다 할 수밖에. 여기는 유산양(乳山羊)

- 2023-02-17 09:05

-

- 손으로 마음을 울리고, 세상을 울리는 사람들

- “군자는 남의 아름다움을 이뤄주고, 남의 추함을 이뤄주지 않으나, 소인은 이와 반대로 한다.(君子成人之美, 不成人之惡, 小人反是.)” -‘논어’ 안연편 필자가 오늘 소개할 세 사람은 바로 군자(君子)가 추구하는 모습이 아닐까 싶습니다. 늘 자기를 살펴 고치고, 그동안 해온 업(業)을 배움과 덕으로 더욱 널리 펼치는 모습이 지극히 아름답고 숭

- 2023-02-15 09:18

-

- “새는 돈 잡아라” 마이데이터, ‘절약 전략’ 대신 짜드립니다

- 현명한 금융 생활을 위해 ‘내 손안의 금융 비서’로 불리는 마이데이터 서비스를 찾는 중장년이 늘고 있다. 마이데이터 서비스는 무엇이고, 어떻게 활용할 수 있을까? 신한은행의 마이데이터 서비스 ‘머니버스’를 운영하는 신한은행 마이데이터 유닛(Mydata Unit) 측에 설명을 부탁했다. 마이데이터(본인신용정보관리업)는 개인의 금융 생활, 자산을 분석해

- 2023-02-15 09:15

브라보 스페셜

![[브라보★튜브] 진심으로 사는 남자, 아조씨 추성훈](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2245120.jpg)