우리가 현재 사용하는 숫자는 아라비아 숫자라고 한다. 원래 숫자는 인도에서 만들어졌지만 아라비아 상인들을 통해 유럽에 전해져 오늘날 유럽의 찬란한 문화를 이루었다고 할 수 있겠다. 물론 로마숫자나 한자로 된 숫자도 있지만 사용의 편리성에 있어 아라비아 숫자를 따라 갈 수가 없다.

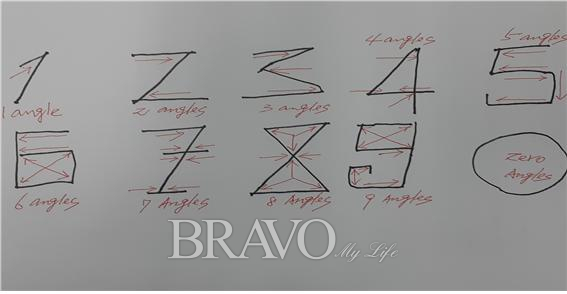

재미있는 것은 숫자를 만들 때 기본원리가 각의 개수에서 시작되었다는 점이다. 요즘에도 서양인들은 ‘1’이라는 숫자를 쓸 때 1 위에 살짝 선을 그어 각을 이루도록 하는 습관이 있다. ‘2’자도 선으로 그어서 표시하면 각이 2개가 나오고, ‘3’도 각이 3개가 나오고 이렇게 각을 만들어 ‘9’까지 숫자가 만들어졌다고 한다. 서양인들은 ‘7’자도 중간에 선을 하나 더 그어 사용한다. 그래야 7개의 각이 보인다는 측면에서 오히려 더 정확한 기수법인 것 같다.

그렇다면 고대 우리나라 사람들이 사용했던 숫자는 어떤 것이 있었을까? 하는 의문이 든다. 최근 천호 지역으로 이사 온 뒤 ‘즈믄’이라는 단어를 종종 보게 되었다. 아내의 생일에 큰아들 내외와 레스토랑에서 식사를 하고 나오면서 아파트 명칭에 ‘즈믄’이라는 단어가 들어간 것을 봤다. 생소하여 무슨 뜻인지 궁금해 아들에게 물어보니 숫자 ‘1000(천)’을 의미한단다. 듣고 보니 우리의 고어에 ‘즈믄’이 1000을 뜻한다는 것이 불현듯 떠올랐다.

갑자기 순수한 우리말의 수에 대해 궁금해졌다. 우리 숫자에 대한 기원을 찾다가 재미있는 사실을 발견했다. 삼국사기에 고구려 시대 명수법은 ‘우차운홀’, ‘난은별’, ‘덕둔홀’로 ‘우차’, ‘난은’, ‘덕둔’이 각각 숫자 5, 7, 10을 표현하는 방법이었다고 기록된다. 백제에서는 관직 이름에 달솔, 은솔, 덕솔이라는 것이 나오는데, 여기서 달은 열 명, 은은 백 명, 달은 천 명을 나타내며 솔은 ‘거느리다’라는 뜻이라 한다. 여기까지 조사를 하다 보니 학창시절 역사 시간에 배웠던 기억이 아스라이 떠오른다.

오늘날 사용하는 '하나', '둘'은 아마 고려시대에 그 어원을 찾아 볼 수 있는 것 같다. 하나를 하둔, 둘은 도패, 셋은 주단주절, 넷은 내, 다섯은 타슬, 여섯은 일술, 일곱은 일급, 여덟은 일답, 아홉은 아호, 열은 일, 스물은 술몰, 서른은 실한, 백은 온, 천은 천이라고 하였다고 되어 있다. 우리 스스로 숫자를 셀 수 있는 고유의 말이 있었다는 사실만으로도 정말 자랑스럽다. 아라비아 숫자가 각의 개수를 헤아려 만든 것이라면 우리의 숫자 읽기는 무엇에 근간을 두고 있을까?

국어학자들은 천을 ‘즈믄’ 만을 ‘두맨’ 이라고 했다고 주장한다. 새천년에 태어난 아이를 ‘즈믄동이’, 지류가 만 개인 강을 ‘두만강’이라 표현한데서 그 어원을 밝힌다. 큰 숫자인 ‘경’을 나타내는 우리말에는 ‘골’이라는 것이 있었다. ‘골백번’이라는 말은 무수히 많은 것을 뜻한다.

항상 궁금하게 생각하던 군대 계급의 호칭이 하나 있다. 왜 막대기 같은 것이 하나면 일등병이 아니고 이등병인가? 하는 것이다. 진급을 하여 막대기가 둘이면 이등병이 되어야 하는데 우리말로는 일등병이라 부른다. 언제인가 중국어를 공부하다가 그 이유를 알 것 같았다. 중국어로는 이(1), 얼(2), 산(3)으로 발음되기 때문에 그렇게 불리게 된 게 아닐까 생각한다.

그뿐 아니다. 미국의 나이아가라 폭포가 한국말이라는 이야기가 있다. 나이는 미국인들이 네를 발음할 때 편하게 ‘나이’로 했으며 ‘가라’는 가람(강)이라는 우리말에서 유래하였다고 한다. ‘현대’를 외국인들은 ‘현다이’라고 말하는 습성에서 유추해 보면 상당히 논리적으로 상통할 수 있는 이야기다. 외국인을 만나 ‘현대’라고 발음할 수 있는지 확인해보니 발음에는 전혀 문제가 없었다. 단지 글자대로 읽는 습성이 그렇게 발음하도록 만들어진 것 같았다.

숫자의 기원을 알고 나니 왜 서양인들이 그렇게 글자를 쓰는지 비로소 이해할 수 있게 되었다. 모든 일에는 원인이 없는 결과가 없고, 이유 없이 글자에 첨자가 없다는 사실을 이제야 알게 되었다. 옛날 아라비아 상인이 유명했던 것처럼 숫자가 발달된 나라가 상업이 왕성했던 것은 우연이 아닌 것 같다. 이제 바야흐로 4차 산업혁명의 시대로 접어들었으니 우리에게 주어진 우수한 한글과 숫자를 지렛대로 삼아 새로운 시대를 열어나갔으면 한다.

![[카드뉴스] 중년 겨울 피로 풀어주는 ‘고급 스파’ Best 6](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2291481.jpg)