임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필

“아침 뉴스쇼를 보는데 구역질이 났다. TV를 끄고 싶다. 보고 싶지 않고 듣고 싶지 않다. 그래도 켜놓는다. 저것들의 사악함에 치가 떨리지만 지켜본다.” 어떤 칼럼니스트가 페이스북에 쓴 글이다. 그 기분을 완전히 이해하고 충분히 공감한다. 그래서 구역질에 대해 찾아 공부하면서 이리저리 생각해보게 됐다. 고치는 방법까지 연구하지는 못했다.

구역질은 구토와는 좀 다르다. 속이 메스꺼워서 구토하려 하는 상태가 구역질이다. 바꿔 말하면 욕지기(토할 듯 메스꺼운 느낌)다. 오심(惡心)도 비슷한 상태다. 위가 허하거나 위에 한(寒)ㆍ습(濕)ㆍ열(熱)ㆍ담(痰)ㆍ식체(食滯) 따위가 있어 가슴속이 불쾌하고 울렁거리며 구역질이 나면서도 토하지 못하고 신물이 올라오는 게 오심이다. 이 단계를 넘으면 반위(反胃), 구역질을 해 위에 들어갔던 음식이 입으로 다시 올라오게 된다.

욕지기가 나서 몸이 괴롭다 보면 자기도 모르게 세상을 향해, 지 몸에 대해 욕지거리를 하게 된다. 그런데 경남 통영의 욕지도 출신 언론인은 즤네 고향의 거리 이름이 욕지거리라고 하더라. 그럴듯한 농담이지만 고향을 그렇게 욕보이면 되겠나. 욕지(欲知)는 불교 화엄경 구절에서 따온 좋은 말인데.

다산(茶山) 정약용(丁若鏞, 1762~1836)의 유배 시절 시에는 울다가 앓다가 딸꾹질에 구역질에 대낮에도 이불을 끼고 방구석에 엎드려 있는데, 강진 사람 윤시유(尹詩有, 1780~1833)가 목이 긴 술병에 석 자가 실히 되는 농어를 들고 와 손수 회를 떠주어서 함께 먹고 즐겼다는 이야기가 나온다. 배부르고 취한다고 병이 나으랴만 당장의 괴로움을 그렇게 해서 잠시 잊었다고 한다.

구역질이라는 거부반응은 신체적 원인만이 아니라 정신적인 이유에서 빚어지는 현상인 경우가 많다. 단종실록엔 단종이 즉위하던 해에 “내가 본래 구역질이 심하다”며 자주 통곡했다는 기록이 있다. 열두 살 소년이 실록의 표현대로 혈기가 아직 충실하지 못한 탓이겠지만, 재위 3년 만에 비극적으로 몰려나야 했던, 소위 계유정난(癸酉靖難)의 한 조짐으로 읽힌다.

명종~선조 연간의 학자 여헌(旅軒) 장현광(張顯光, 1554~1637)은 절친했던 대암(大庵) 박성(朴惺, 1549~1606)이 타계하자 아래와 같은 제문(祭文)을 지어 애도했다. “아, 슬픕니다. 공은 악을 미워하기를 악취와 같이 여겨 구역질을 했습니다. 더불어 눈 마주치기를 부끄러워하고 혹 서로 가까워질까 두려워했는데, 지금 혼이 올라간 하늘에서도 저들의 추악함을 차마 보실 수 있겠습니까?[嗚呼哀哉 公之疾惡 如臭斯嘔 羞與交目 恐或相狃 今也魂升 能忍彼醜]” 미추(美醜)와 은원(恩怨)의 시비가 없다는 저세상에서도 더러운 꼬라지는 못 볼 만큼 개결(介潔)한 분이라는 말이다.

구역질은 트림, 재채기, 기침, 하품, 기지개와 함께 자연스러운 신체반응이지만 점잖은 자리나 어른 앞에서는 조심해야 한다. ‘예기(禮記)’ 내칙(內則)에 “부모나 시부모가 계신 곳에서는 (…) 감히 구역질하고 트림하며, 재채기하고 기침하며, 하품하고 기지개 켜며, 한 발로 기울여 서거나 기대지 않으며, 곁눈질하여 보지 않으며, 감히 침을 뱉거나 코를 풀지 않는다”고 나와 있다. 추워도 감히 옷을 껴입지 않으며, 가려워도 감히 긁지 말라니 하지 말라는 게 너무 많다.

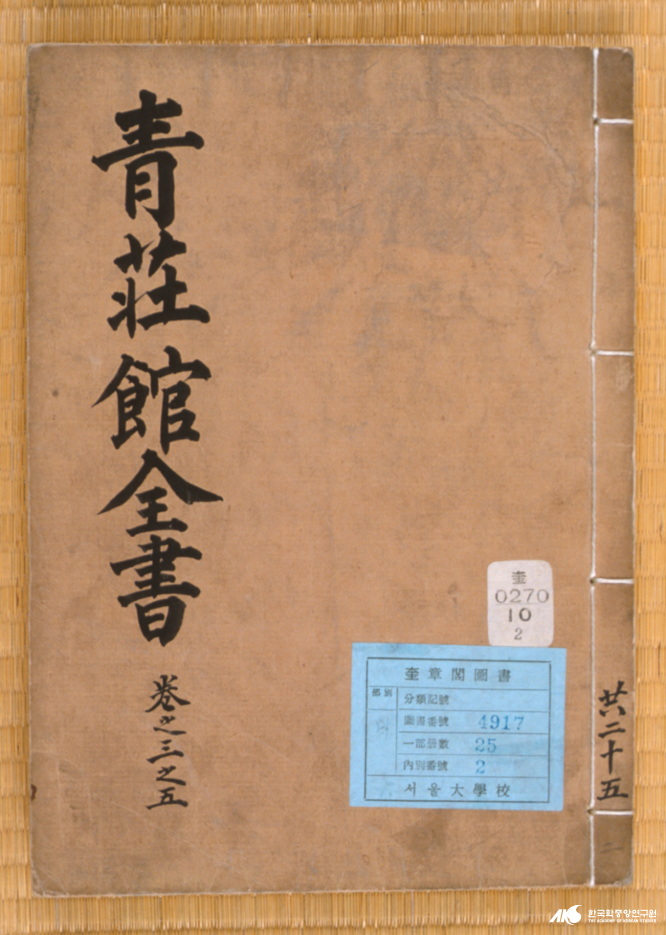

이덕무(李德懋, 1741~1793)의 문집 ‘청장관전서’(靑莊館全書)의 동지(動止)에도 하지 말라는 행동이 참 많다. 그러니까 글 제목이 그렇게 돼 있겠지만.

-남이 보는 앞에서는 가려운 데를 긁지 말고, 이를 쑤시지 말고, 귀를 후비지 말고, 손톱을 깎지 말고, 때를 밀지 말고, 땀을 뿌리지 말고, 상투를 드러내지 말고, 버선을 벗지 말고, 벌거벗고 이[蝨]를 잡지 말고, 잡은 이를 화로에 던져서 더러운 연기가 나지 않게 하며, 손톱에 묻은 이의 피를 씻지 않아 남이 추하게 여기게 해서는 안 된다.

-말할 때 몸을 흔들지도 말고 머리를 흔들지도 말고 손을 흔들지도 말고 무릎을 흔들지도 말고 발을 흔들지도 말며, 눈을 깜빡이거나 눈동자를 굴리지도 말고, 입술을 삐쭉거리거나 침을 흘리지도 말며, 턱을 받치지도 말고 수염을 쓰다듬지도 말고 혀를 내밀지도 말고 손바닥을 치지도 말고 손가락을 튀기지도 말고 팔뚝을 뽐내지도 말고 얼굴을 쳐들지도 말며, 자리를 긁지도 말고 옷을 끌어 잡지도 말며, 부채 머리를 거꾸로 던지지도 말고, 허리띠 끝을 돌리지도 말라.

구역질에 관한 대목도 있다. “거울을 늘 손에 쥐고 눈썹과 수염을 매만지며 날마다 고운 자태를 일삼는 자가 있는데, 이런 짓은 부녀의 행동이다. 옛날 어떤 천부(賤夫)가 거울을 보고 찡그리기도 하고 웃기도 하는 등 온갖 모습을 짓다가 남의 이목을 기쁘게 할 수 있는 태도를 택해 습관적으로 용모를 꾸미는 일이 있었는데 남들은 그를 사랑했지만 그 같은 사람은 나를 구역질나게 만드는 존재다.”

그런데 왕 앞에서 구역질 핑계를 댄 사람이 있었다. 성종 때의 병조참판 김순명(金順命, 1435~1487)은 유명한 술꾼이었나보다. 성종이 아침부터 비틀거린다고 지적하자 “신은 평소 구역질이 나서 숨이 막혀 얼굴로 올라와 그런 것이지 술에 취했던 게 아닙니다”라고 변명했다. 그러자 성종은 “거의 넘어질 뻔한 걸 내 눈으로 봤다”면서 “병조는 직임이 가볍지 않으니 이 뒤로는 몹시 취해 직무를 게을리하지 말라”고 훈계했다는 기록이 있다.

11년간 일기를 써서 널리 알려진 미암(眉庵) 유희춘(柳希春, 1513~1577)은 가문의 생활수칙이라 할 수 있는 ‘정훈(庭訓)’ 내편(內篇)에 이렇게 썼다. “무릇 존자(尊者) 앞에 앉을 때에는 반드시 머리를 조금 낮추고 머리를 들지 않는다. 비록 방기(放氣, 방귀)는 소리 없이 내더라도 구역질이나 트림이나 재채기나 기침이 나오면 머리를 돌려 피해야 한다.” 해도 괜찮은 게 있으니 그나마 참 다행이다. 소리만 내지 않으면 어른 앞에서 방귀를 막 뀌어도 되는가보다(근데 냄새는 어떡하지?).

이덕무도 ‘해도 된다’를 넘어 하라고 권장한 게 많다. 앞에 인용한 그 글이다. “글을 읽다가 옛 사람이 나라를 위해 충성을 다하고 정의를 위해 강개한 나머지 목숨을 아끼지 않았던 일이 적힌 대문을 만나면, 마땅히 비장강개한 마음으로 눈물까지 흘리면서 자신이 그 일을 당한 것처럼 해야 한다. 그리고 하나의 설화로만 보지 말고 두고두고 생각하여 비록 나라에 몸은 바치지 않았을망정 나라에 난리가 나거든 정의를 위해 절개를 지키고, 죽음으로써 나라의 은혜를 저버리지 않을 것을 기약해야 한다.”

그런데 구역질을 어떻게 참고, 눈물을 어떻게 만들어 내나. 그게 맘대로 되는 건가. 어쨌든 뉴스를 보고 구역질을 하는 사람이여, 잘못되고 추하고 더러운 것은 계속 구역질하며 미워하시되 정의를 위해 눈물을 흘리고 죽음으로써 나라의 은혜를 갚도록 노력해보시게나.

![[Q&A] 퇴원 앞둔 65세 이상 환자, 보호자 돌봄 어려울 땐?](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2304742.jpg)

![[요즘말 사전] 손주가 말한 ‘핵꿀맛’ 욕일까 칭찬일까?](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2299838.jpg)