쌍산재(雙山齋)는 200여 년의 역사를 지닌 고택이다. 운조루, 곡전재와 더불어 구례군의 3대 전통가옥에 속한다. 면적은 5000여 평(약 1만 6528㎡)에 달해 널따랗다. 공간을 주도하는 구조물은 10여 채의 한옥들이다. 방점을 정원에 찍을 수도 있다. 조선 양반가의 별장인 이른바 ‘별서정원’이 공존한다. 수려하고 담박해 품격 넘치는 정원이다. 2018년 ‘전남 민간정원 5호’로 지정돼 쌍산재의 명성과 가치를 한층 돋우었다.

쌍산재는 살림 공간, 서당 공간, 그리고 정원으로 대별된다. 이와 같은 구성법만 봐도 규모와 내용이 범상치 않은 걸 직감할 수 있다. 사실 민간 고택 가운데 쌍산재처럼 다채로운 풍광과 미감을 옹골차게 누릴 수 있는 곳은 드물다. 옛집의 아취와 정원의 자연미가 어우러져 압도적인 멋을 풍긴다.

“와! 이토록 좋은 곳이 있다니!” 처음 찾아든 이들은 흔히 찬탄한다. 선계(仙界) 한 자락을 보는 것 같다고 너스레를 떠는 이도 있다.

그런데 쌍산재 초입의 모습은 뜻밖에도 여염집처럼 소박하다. 떡 벌어진 솟을대문 대신 작은 문이 조촐하게 달려 있을 뿐이잖은가. 어쩌다 그냥 수더분한 모양새가 나온 건 아니다. 자세를 낮추어 일부러 간소한 대문을 세웠다. 이 집안 사람들의 성품과 기풍이 원래 그런 것이었다고 전해진다. 과욕과 과시의 자제를 관습으로 삼았으며, 외면보다 내면의 충실을 추구했다.

대문 옆엔 ‘당물샘’이라 부르는 특별한 우물이 있다. 예부터 ‘지리산 약초 뿌리 녹은 물’이 흘러드는 약천(藥泉)으로 지목돼 널리 알려졌다. 그래 많은 사람들이 쌍산재 안으로 들어와 물을 떠 갔는데, 이를 마땅치 않게 여긴 주인이 아예 담장을 뒤로 빼 샘이 집 밖에 위치하도록 고쳤다. 주인의 눈치를 보지 않고 편하게 용무를 볼 수 있게 배려했던 것. 이게 어디 평범한 행장이랴. 거창한 서비스는 아닐망정, 남을 또 하나의 나로 바라보는 눈길이 환히 비친다.

쌍산재 사람들의 됨됨이를 읽을 수 있는 대목은 더 있다. 대문으로 들어서면 바로 보이는 살림채 중 안채 마루에 있는 뒤주의 용도 역시 이타적인 것이었다. 춘궁기에 양곡을 뒤주에 채워놓고 굶주린 이들이 가져갈 수 있게 했다. 그리고 덕을 본 사람들이 다음 해 농사 후 가져간 만큼의 곡식을 뒤주에 채워 넣게 했다. 선제적인 공공복리이자 떳떳한 거래의 본이다. 대가족이 딸린 쌍산재의 형편은 그다지 넉넉지 않았다. 그러나 나 몰라라 하지 않았으니 대범하다. 조선조 계급사회에 까칠하고 쩨쩨한 처신으로 일관한 양반이 흔했지만 쌍산재 문중 사람들은 달랐다.

그렇다면 정원의 모습은 어떤 것일까. 남들의 기를 죽이는 화려함과 사치를 도모하는 식의 야한 인품과 거리가 먼 사람들의 정원답게 군더더기 없이 정갈하고 청명하다. 살림채를 지나 소로를 잠시 오르면 대나무들이 있다. 정원의 서막이 이렇게 대숲과 함께 열린다. 대나무는 줄기부터 잎까지 마냥 푸르러 한번 척 봐도 싱그럽고, 오래 여겨 봐도 도통 질릴 게 없는 식물계의 셀럽이다. 시대 불문, 팬덤을 거느렸다. 줏대와 고고함과 결기의 상징으로 대나무를 능가할 나무가 없기 때문이다. 쌍산재의 선대가 이렇게 진정 잘난 대나무들의 촌락을 정원 들머리에 조성한 이유는? 아마도 대나무를 정신의 양식으로 삼았기 때문일 테다. 슬하 자식들의 가슴팍에도 대나무 한 그루 심어주고 싶은 기분이었을 것이다. 당부한 건 하나였으리라. ‘야들아, 똑 대나무처럼만 살아다오!’

예부터 사람들은 대나무를 통해 배우고자 했다. 나무의 생애에 몰아치는 파란에 아랑곳없이 오직 곧고 푸르게 존재하는 대나무보다 출중한 나무가 다시없다고 봤다. 특히 사대부들에게 대나무는 유난한 절친이자 미더운 길라잡이였다. 추사의 글귀를 보자. 그가 누린 일상의 루틴이 나온다.

‘다섯 이랑엔 대나무를 심고

다섯 이랑엔 채소를 가꾸며

반나절은 고요히 앉고

반나절은 책을 읽는다.’

옛사람들의 대나무 편애는 못 말릴 습벽이었다. 거친 세파에 치여 스타일 구긴 뒤 산림에 은둔, 그저 고사리로 연명할망정 초옥의 뜰엔 흔히 대나무를 가꾸었다. 대나무에 마음을 두어 울분을 달래고 속기(俗氣)를 털어냈다. 대를 기를 형편이 안 될 경우엔 묵죽(墨竹)을 벽에 걸어 심사를 다독였다. 그러고 보면 바람에 일렁이며 청아한 소리를 내는 대숲을 바라보는 이 순간의 나에겐 홍복이 터진 셈이다. 대숲의 진경이 있는 사색의 오솔길에서 노닐다니. 삶이 썩 괜찮은 소풍으로 느껴지는 건 대체로 이런 때다.

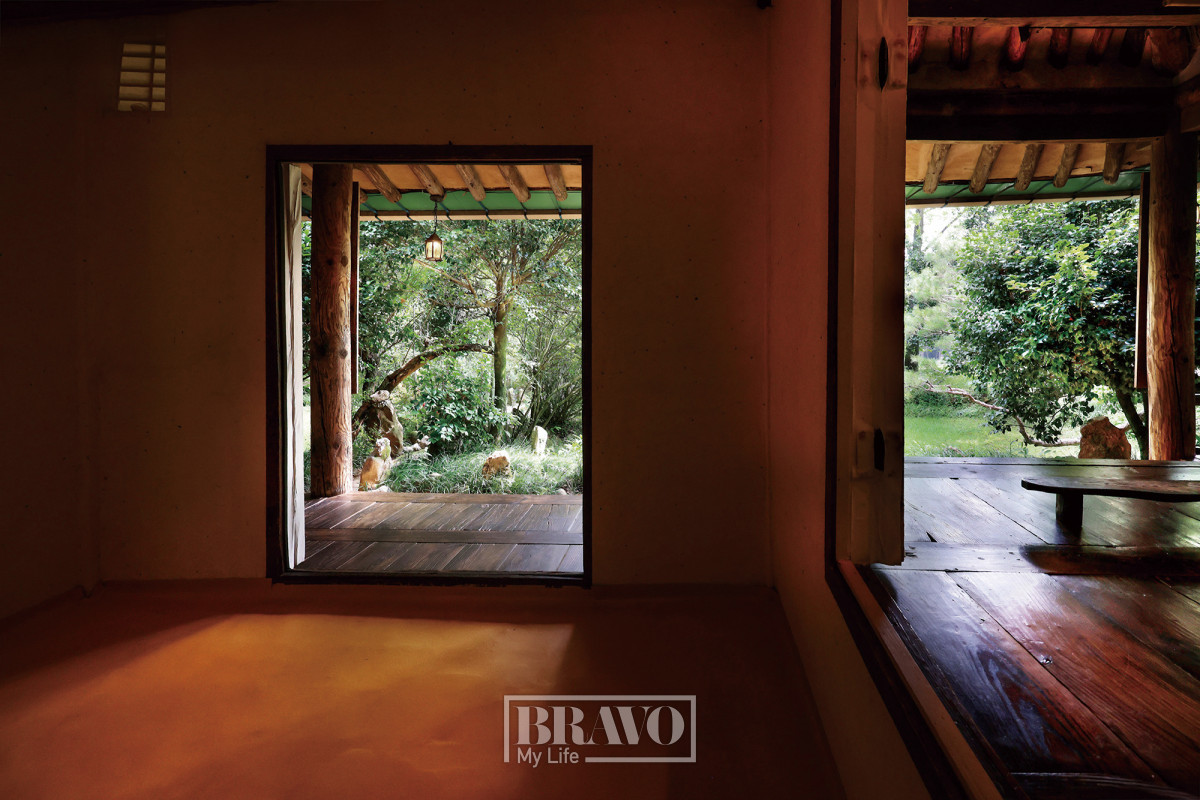

대숲을 지나 온갖 나무들이 즐비한 길 끝에 이르면 서당 공간과 정원이 펼쳐진다. 곱살하게 잘 늙은 기와집들이 정겹다. 정원은 숫제 초록 물감을 쏟아부은 수채화다. 녹음에 물든 기와에도 초록이 얹혀 있다. 이렇게 옛집과 정원이 자연스럽게 어우러져 심원한 풍치를 빚어낸다. 소박하지만 수려하고, 꾸민 바 있지만 절로 생겨난 듯 천연스럽다. 사람들은 일쑤 쌍산재를 ‘비밀의 정원’이라 부른다. 이게 뻥은 아니다. 감춰진 듯 고요한 후원에 이르러 비로소 정원의 전모가 드러나니까. 아울러 비밀처럼 은근히 깊은 맛을 풍기니까.

쌍산재 서당채는 문중의 큰어른 오형순 선생이 학문을 했던 자리다. 그는 출세엔 관심 없었다. 수신(修身)을 과업으로 삼았을 뿐이다. 자연과 더불어 안분지족한 자연옹(自然翁)이었다. 은자 특유의 무욕으로 세월과 세상의 속박에서 벗어났다. 이런 인물이야말로 걸림이 없는 무적함대다.

정원 연못엔 연꽃이 피어 밝다. 진흙탕을 딛고 물 위로 올라왔지만 잡티 없이 맑은 꽃. 불가에서 연꽃은 인간의 가장 난해한 적인 탐진치(貪瞋痴)의 극복을 상징한다. 이쯤이면 연꽃이 한마디 하지 않을 리 없다. “나도 무적함대 아닌감?”