-

- 老시인의 불꽃

- 올해로 등단 50주년을 맞이한 시인, 나태주(75). 그는 사모하던 여인을 생각하며 쓴 시 ‘대숲 아래서’로 등단한 이래 한시도 펜을 놓지 않았다. 이제껏 써온 시는 5000페이지가 넘는다. 주로 삶과 사랑, 자연을 시로 썼다. 문장은 쉽지만 가볍지 않고, 단어는 간결하지만 내용은 묵직했다. 그의 시는 남녀노소를 불문하고 독자에게 오랫동안 사랑받았다. 연애

- 2021-03-10 09:11

-

- 역사를 더듬어가며 바다를 품는 하루짜리 여행

- 바다와 사랑하는 사람은 돌아서면 그립다. 인천의 바다는 쉽게 자신의 모습을 보여주지 않는다. 낮은 곳이거나 높은 곳에 올라 바다를 향해 바라보아도 자신을 숨기고 보여주지 않는다. 인천을 거쳐간 근대 역사를 더듬어가며 그리운 바다를 가슴에 품고 차이나타운과 개항장 거리를 걸으면 하루짜리 최고의 힐링 여행이 완성된다. 천천히 걸어도 반나절이면 19세기와 20세

- 2020-12-31 09:53

-

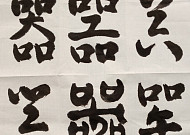

- 금시작시(今是昨是) 추미애

- 임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필 도연명(陶淵明, 365~427)은 중국 동진(東晋) 말기부터 남조(南朝)의 송대(宋代) 초기까지 살았던 사람이다. 지금부터 1600여 년 전 인물인데, 하지 않은 말이 뭐가 있을까 싶을 만큼 인간의 희로애락을 모두 노래한 시인이었다. 기교를 부리지 않고 평담(平淡)한 그의 시는 후세 시인들에게 큰 영향을 미쳤다.

- 2020-12-02 10:50

-

- "50 이후 비로소 내 삶의 마스터키를 쥐었습니다"

- 그동안 우리는 나의 삶에서 얼마나 ‘참[眞] 나’로 살아왔는가. 아무리 노력해도 채워지지 않는 부족함과 모자람을 애써 부여잡고 진짜 나를 뒤로하지는 않았던가. ‘좋아지지도 놓아지지도 않는’(책과나무)의 저자 신아연은 그런 이들에게 “자신만의 고유한 삶을 살고 있는가”라는 질문을 던진다. 그녀는 자신의 가난과 고통의 경험을 말미암아 그 고유함이야 말로 내면의

- 2020-10-27 09:21

-

- 이재명 지사와 ‘그릇 싸움’

- 임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필 이재명 경기도지사는 왜 그렇게 늘 싸우면서 살까? 아이들은 싸우면서 큰다는데, 정말 그렇게 크려고 그러는 걸까? 이 사람 저 사람과 치고받는 모습을 보고 있노라니 1952년에 발표된 노래 ‘통일행진곡’(김광섭 작사, 나운영 작곡)이 떠올랐다. “압박과 설움에서 해방된 민족/싸우고 싸워서 세운 이 나라/공산 오랑캐의

- 2020-09-23 10:00

-

- '매운맛'에 대한 그리움

- 우리는 무엇으로 사는가? 우리는 무엇을 먹어야 하는가? 이런 의문에 대한, 스스로 미욱하게 풀어낸 해답들을 이야기하고 싶다. 부족한 재주로 나름 열심히 공부하고 있다. 틀릴 수도 있다. 여러분의 올곧은 지적도 기대한다. 고즈넉한 한담이다. 아마도 늦은 오후 무렵이었을 것이다. 절대 군주 영조대왕(1694~1776, 재위 1724~1776)과 신

- 2020-07-15 08:00

-

- 클림트 ‘키스’의 절대 유혹과 벨베데레 궁전

- 오스트리아 빈에 간다면 아무리 바쁜 일정이라도 꼭 봐야 하는 그림이 있다. 오스트리아 출신의 구스타프 클림트(Gustav Klimt 1862∼1918)의 작품 ‘키스’다. 한국인이 가장 사랑하는 명화이자 회화에 문외한 일지라도 알고 있는 그림. 빈에서 클림트의 다른 작품과 달리 ‘키스’는 해외 임대와 반출이 절대 금지하고 있어서 실제 작품은 오직 벨베데레

- 2020-05-29 09:32

-

- 코피를 쏟으며 쓴다

- 오탁번의 시는 쉽고 통쾌하고 재미있다. 술술 읽혀 가슴을 탕 치니 시 안에 삶의 타성을 뒤흔드는 우레가 있다. 능청스러우나 깐깐하게 세사의 치부를 찍어 올리는 갈고리도 들어 있다. 은근슬쩍 염염한 성적 이미지들은 골계미를 뿜어 독자를 빨아들인다. 시와 시인의 삶은 정작 딴판으로 다를 수 있다. 오탁번은 여기에서 예외다. 그의 시와 삶은 별 편차 없이 닮았다

- 2020-02-10 08:52

-

- “혼저 왕 먹읍소” 넉넉하게 먹는 제주 한 끼

- 트레킹과 맛집 순례가 대세다, 방송과 각종 매체들이 국내는 물론 산티아고 순례길 등 해외 코스까지 샅샅이 소개하고 있다. 과장되고 억지스런 스토리가 뒤따르지 않을 수 없다. 경쟁적으로 취재에 나섰으니 뭔가 성과를 보여줘야겠고, 그러다 보니 무리한 소개를 하게 되는 것이다. 그런 가운데에서도 시니어 세대를 위한 길과 맛 소개는 소홀하다. 시청률이

- 2019-12-09 11:25

-

- 국물 없는 한식은 없다

- 우리는 무엇으로 사는가? 우리는 무엇을 먹어야 하는가? 이런 의문에 대한, 스스로 미욱하게 풀어낸 해답들을 이야기하고 싶다. 부족한 재주로 나름 열심히 공부하고 있다. 틀릴 수도 있다. 여러분의 올곧은 지적도 기대한다. 한식은 탕반(湯飯) 음식이다. ‘반’은 밥이다. ‘탕’은 국물을 뜻한다. 우리는 국물 없는 밥상을 상상하지 못한다.

- 2019-09-03 10:59

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)