-

![[운수 좋은 날] 9월 22일 오늘의 띠별 운세](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/1514206.jpg)

- [운수 좋은 날] 9월 22일 오늘의 띠별 운세

- ※ ‘운수 좋은 날’은 운세 전문 사이트 '운세사랑'으로부터 띠별운세 자료를 제공받아 읽기 쉽고 보기 좋게 재구성한 콘텐츠입니다. ◈ 쥐띠 총운 (금전운 : 중, 애정운 : 하, 건강운 : 중) 어려움에 봉착하였다고 진리에 어긋난 일을 실행한다면 화가 나에게 미칠 것이니 분수에 맞게 행동할 것이며 경거망동은 피해야 할 일진이다. 경우에

- 2020-09-22 08:51

-

- 거장 김환기의 거의 모든 걸 만날 수 있는 미술관

- 지난 2018년, 김달진미술자료박물관은 국내 미술평론가 37인에게 한국근현대미술의 대표 작가를 물었다. 1위는 한국추상미술의 개척자인 김환기(1913~1974)가 차지했다. 2위는 백남준, 3위는 박수근이었다. 대중의 갈채를 받는 화가들에겐 공통점이 있다. 미친 듯한 집중력과 놀라운 다산성을 특징으로 지닌다. 김환기, 그는 창작 에너지를 이미 과도하

- 2020-09-21 09:48

-

![[운수 좋은 날] 9월 11일 오늘의 띠별 운세](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/1509238.jpg)

- [운수 좋은 날] 9월 11일 오늘의 띠별 운세

- ※ ‘운수 좋은 날’은 운세 전문 사이트 '운세사랑'으로부터 띠별운세 자료를 제공받아 읽기 쉽고 보기 좋게 재구성한 콘텐츠입니다. ◈ 쥐띠 총운 (금전운 : 상, 애정운 : 상, 건강운 : 상) 아무리 좋은 계획도 추진력이 없으면 일을 시작할 수가 없다. •84년생 : 좋은 인연과 일거리를 눈앞에 두고도 행동을 못 하니 그림 속의 떡이

- 2020-09-11 08:55

-

- 생채식 식당과 작은 책방의 조합 ‘날일달월’

- 몇 년 전부터 나만의 북큐레이션으로 무장하고 독자와 호흡하는 소소한 이벤트로 세상에서 사라져가고 있던 동네 책방을 되살려내고 있는 책방지기들이 등장했다. 이곳 동네 책방 한쪽에 앉아 차 한 잔 마시며 조용히 책 페이지를 넘기는 순간, 가슴속 묻어뒀던 작은 행복 하나가 ‘똑똑’ 심장을 두드리며 응답한다. “남에게 보이는 것보다 내가 행복한 삶’이 좋다

- 2020-09-04 09:56

-

- 자동차로 가는 섬 여행

- 코로나19가 가져온 뉴노멀 시대를 맞아 외출이나 여행 방법도 확연히 달라졌다. 자신을 지키고 누군가에게 피해를 주지 않는 여행으로 가장 쉬운 것은 자동차를 타고 달리는 것, 집콕에서 벗어나 자동차 차창 밖 풍경만으로도 가슴이 탁 트이는 드라이브 스루 여행지가 멀리 있지 않다. 자동차로 가는 섬으로 떠나보자. 수도권에서 당일치기 섬 여행으로는 이

- 2020-09-04 09:53

-

- 슬기로운 시간 여행, 강화도를 달리다!

- 코로나19의 여파로 세상이 바뀌고 있다. 당연히 여행 풍속도도 달라졌다. 여럿이 다니는 여행은 점차 사라지고 혼자 혹은 둘이 떠나기 좋은 한적한 드라이브 코스가 인기를 얻고 있다. 인적이 드문 곳, 적당한 거리두기를 할 수 있는 곳을 선호하는 추세다. 그렇게 훌쩍 떠나 갑갑했던 마음을 풀어놓고 당일치기로 놀기 딱 좋은 곳이 있다. 바로 강화도다!

- 2020-08-27 08:00

-

![[운수 좋은 날] 8월 24일 오늘의 띠별 운세](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/1493896.jpg)

- [운수 좋은 날] 8월 24일 오늘의 띠별 운세

- ※ ‘운수 좋은 날’은 운세 전문 사이트 '운세사랑'으로부터 띠별운세 자료를 제공받아 읽기 쉽고 보기 좋게 재구성한 콘텐츠입니다. ◈ 쥐띠 총운 (금전운 : 중, 애정운 : 중, 건강운 : 중) 오늘의 일진은 아는 길도 물어보고 가야한다. 엉뚱한 일로 길을 헤매는 수가 있다. 눈앞에 이익만을 생각하다 후에 화를 입을 수 있으니 신중히 결

- 2020-08-24 09:57

-

- 영화 ‘작가 미상 …“눈길 돌리지 마”

- 사진 편집 프로그램인 ‘포토샵’에 사진의 이미지를 흐리게 하는 ‘필터 기능’이 있다. 처음 이 기능을 접했을 때 ‘어떻게 이런 천재적인 생각을 했을까?’라는 생각이 들었다. 필터 기능은 사실을 진실로, 경험을 희망으로 보게 하는 비상구로 보였다. 사실과 사실인식(진실) 간 틈을 비집고 들어간 ‘게르하르트 리히터’의 회화 세계 ‘포토 페인팅’이 ‘필터

- 2020-08-24 09:44

-

- "참 좋은 울음터다, 한바탕 울고 싶구나!"

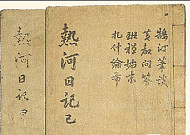

- 나는 오늘에야 비로소 알았다. 인간이란 본시 어디에도 의탁할 곳 없이 다만 하늘을 이고 땅을 밟은 채 떠도는 존재라는 사실을. 말을 세우고 사방을 돌아보다가 손을 들어 이마에 얹고는 나도 모르게 이렇게 외쳤다. “참 좋은 울음터다, 이곳에서 한바탕 울고 싶구나!” ‘열하일기’에 나오는 한 대목, 그 유명한 ‘호곡장’(好哭場, 울기 좋은 곳)이다. 건

- 2020-08-24 08:00

-

- ‘아트 디렉터’ 이광기가 '온라인 아트쇼'를 열다

- 배우 이광기(52)를 보면 여전히 소년의 이미지를 가졌다는 생각이 든다. 지천명의 나이를 넘겼지만 천진한 외모와 자연스럽게 배어나오는 젊음, 그리고 호기심과 도전의식의 천성을 보여주는 행보가 그렇다. ‘태조 왕건’, ‘정도전’ 등의 작품들에서 강렬한 인상을 남긴 그는 요즘 아트 디렉터로서 제2의 인생을 개척하는 중이다. 유튜브 개인 채널에서 예술 경매라는

- 2020-08-20 16:29

브라보 스페셜

![[Trend&Bravo] 6070세대가 말한 노후 최대 걱정거리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2282103.jpg)