나는 오늘에야 비로소 알았다. 인간이란 본시 어디에도 의탁할 곳 없이 다만 하늘을 이고 땅을 밟은 채 떠도는 존재라는 사실을. 말을 세우고 사방을 돌아보다가 손을 들어 이마에 얹고는 나도 모르게 이렇게 외쳤다. “참 좋은 울음터다, 이곳에서 한바탕 울고 싶구나!”

‘열하일기’에 나오는 한 대목, 그 유명한 ‘호곡장’(好哭場, 울기 좋은 곳)이다. 건륭 황제 축하 사절단으로 따라가던 연암(燕巖) 박지원(朴趾源, 1737~1805)이 광활한 요동벌판을 마주하면서 전율하듯 탄성을 터뜨리자 일행 중 한 명이 “이렇게 훤하게 터진 곳에서 별안간 통곡을 생각하다니, 무슨 말씀이신가?” 하고 묻는다. 이에 연암이 말한다.

“사람들은 희로애락애오욕(喜怒哀樂愛惡慾) 중에서 오직 슬플 때만 우는 줄 아는데 기쁨이 넘쳐도 울고, 노여움이 차올라도 울고, 즐거움과 사랑에 사무쳐도 울고, 욕심이 가득해도 울게 된다네. 왜 그런 줄 아는가? 가슴이 답답하고 꽉 막힐 땐 소리 내는 것만큼 좋은 게 없거든. 통곡이란 우레와 같아 지극한 감정에서 터져 나오고 그 소리는 사리에 절실할 테니 울음이나 웃음이나 뭐가 다르겠는가.”

열흘 내내 걸어도 지평선만 보이는 끝없는 평원 앞에서 인간이란 한낱 고독한 존재일 뿐임을 깨닫기라도 한 것일까. 요동벌판을 바라보며 울음터를 연상한 이 기막힌 역설의 아포리즘은 지금도 수많은 사람의 입에 오르내리며 흠모와 질투를 유발하고 있다.

자발적 가난을 선택한 삶

연암은 조선시대 최고의 작가였다. 문장이 단단하고 빈틈이 없다는 예찬이 자자하다. 사마천과 장자와 소동파를 종횡무진 넘나들며 솜씨 좋은 기술로 독자들을 이리저리 데리고 다니며 노니는 그를 셰익스피어, 괴테에 못지않은 대문호로 봐야 한다는 학자들도 있다. 연암 스스로도, 자신의 문장에 장점은 없지만 세상 물정을 표현해내는 재주만큼은 다른 사람들보다 조금 낫다고 슬쩍 자랑을 한다. 또 “아프지도, 가렵지도 않은 글이 맺고 끊음 없이 너저분하고 길기만 하다면 어디에 쓰겠는가?”라고 묻곤 했다.

홍대용 박제가와 함께 북학파로 불리고 ‘호질’, ‘양반전’, ‘허생전’ 등의 한문소설을 쓴 연암은 높은 학문적 식견은 물론이고 유머의 천재로도 명성이 높았다. 그의 웃음과 해학에는 언제나 날카로운 비판과 풍자가 가득했다. 특히 ‘열하일기’는 그만의 철학적 사유와 해학, 익살의 표현을 풍부하게 담았다는 평가를 받는다.

1737년 한양에서 태어난 박지원의 집안은 명문세가였지만 그가 자랄 때의 살림은 30냥짜리 집 한 채와 작은 밭뙈기밖에 없을 정도로 곤궁했다. 하지만 검소한 삶을 자부심으로 여기며 살았다. 조선 지식인의 틀에서 벗어나려 무던히도 애썼던 연암은 젊은 시절 출세의 길을 일찌감치 단념했다. 영조와 정조 두 임금이 주목할 만큼 실력이 빼어났으나 과거시험을 보러 가면 백지 답안을 내놓거나 그림을 그려 넣는 등의 기행을 저지르곤 했다. 혹자는 예민했던 영조가 조선 임금에 대한 폄하의 글이 들어 있던 청나라의 역사책 명기집략(明紀輯略)을 읽거나 소지한 사람들을 다 잡아들이는 것을 본 뒤 그가 벼슬길을 접었다고 보는 사람도 있다. 어쨌든 연암은 이후 아무런 직업도 없이 지내며 중년을 맞이한다. 이를테면 자발적 가난을 선택한 삶이었다.

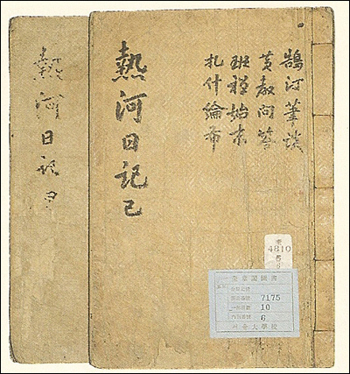

조선의 베스트셀러 ‘열하일기’

8촌 형의 제안을 받고 청나라 황제 생일 축하 사절단을 따라 북경엘 간 건 1780년. 그의 나이 마흔네 살 때였다. 그런데 북경에 도착했을 때 청의 황제가 열하에 있다는 소식을 듣게 되면서 다시 700리를 가야 하는 강행군이 이어졌다. 고난의 시간이었지만 연암에게는 일생에서 가장 큰 경험을 하게 해준 행운(?)의 날들이었다. 한양에서 열하까지 왕복 약 2400㎞(6000여 리)나 되는 긴 여정을 끝내고 돌아온 연암은

3년여에 걸쳐 불후의 명작 ‘열하일기’를 쓴다. 소위 선진문화의 보고라 일컬어지는 이 기행문은 당대의 베스트셀러라 불릴 만큼 인기였다.

청나라에 대한 기록은 매우 상세했다. 연암은 감명 깊게 본 코끼리와 벽돌과 수레 등이 청나라의 힘이라고 생각했고 조선에 부족한 것들을 지적하면서 그 원인이 무능한 사대부들에게 있다고 비판했다. 이에 소문을 들은 사람들이 앞다퉈 읽었다. 출간도 되기 전에 필사본이 나돌 정도로 연암의 글은 막강한 위력을 떨쳤다. 하지만 정조는 그의 글이 영 마음에 들지 않았다. 자유분방한 문체가 유교적 질서를 흐트러뜨린다고 생각했다. 급기야 연암의 문체를 흉내 낸 공문서까지 올라오자 경박하고 잡된 책이 많이 나온 데서 말미암은 것이라 경고하며 그 주범으로 ‘열하일기’를 지목한다. 이후 연암은 반성문까지 썼고 그의 책은 100여 년간 금서가 됐다.

연암은 ‘열하일기’를 쓰고 난 후 문장가로 이름을 날렸지만 여전히 가난했다. 때때로 끼니 걱정을 했고 지인에게 돈을 빌려 달라는 편지를 쓰기도 했다. 결국 가족의 생계를 위해 일자리를 구했지만 그래봐야 나이 오십에 미관말직을 얻어 15년간 일했을 뿐이다. 짧은 공직생활이었음에도 연암이 현감을 맡았던 고을의 백성들은 그를 오랫동안 그리워했다고 한다.

자신을 소소(笑笑) 선생이라 불러 달라 했던 연암. 그의 웃음소리를 듣고 귀신도 놀라 도망갔다는 일화가 있을 정도로 그는 유쾌하고 호방했다. 문체가 순정하지 않다는 이유로 오랫동안 금서로 묶여 있었던 ‘열하일기’에서 당대에는 불온하게 보였을 그의 자유로운 상상력을 본다.

그가 생애 처음 압록강을 건너며 “그대, 길을 아는가?”라고 물었다던 질문은 “그대, 길을 잃었는가?”로 바뀌었고 연암은 서화담의 일화를 빌려 답을 마무리한다. “그렇다면, 도로 눈을 감고 가시오.”

그는 1805년 68세를 일기로 눈을 감았다.

![[브라보 Pick] 시니어의 픽 ‘중동 리스크·혈압 관리·봄나물’](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2302154.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2300724.jpg)