-

- 뇌출혈로 생사 넘나든 여성과 그를 살려낸 신경외과 전문의의 라뽀

- 귓가의 사이렌 소리가 고막을 찢을 듯했다. 함께 탄 구급대원은 쉴 새 없이 무언가 물었지만 너무나 혼란스러워 제대로 대답할 수 없었다. 시끄러운 구급차의 신호음을 비집고 들리는 언니의 다급한 목소리는 상황이 심상치 않음을 짐작케 했다. 그저 가족이 함께 타고 있다는 사실이 위안이 될 뿐이었다. 가톨릭대학교 인천성모병원에서 만난 김해임(金海任·57)씨는 당

- 2017-10-08 11:55

-

- 오미나라 이종기 대표, 술을 좋아하다 못해 직접 술을 빚다

- 국내 최고의 술 전문가가 마침내 세계와 겨룰 명주를 만들기 위해 선택한 재료는 오미자였다. 패스포트, 썸씽스페셜, 윈저12, 윈저17, 골든 블루… 27년 동안 동양맥주에서 한국 위스키 시장의 거의 모든 술에 관여해, 업계에서 그를 모르면 간첩이라 불릴 만큼 주류 역사의 산 증인이 된 이종기(李鍾基·62) 오미나라 대표. 오랜 세월 한국 술 문화 발전에

- 2017-10-08 11:54

-

- 여전히 꿈꾸는 소녀 양수경, 인생 2막을 다시 가수로 데뷔

- 제목만 말해도 그 시대의 풍경이 떠오르는 노래들이 있다. ‘사랑은 창밖의 빗물 같아요’, ‘이별의 끝은 어디인가요’, ‘당신은 어디 있나요’ 등등 발표될 때마다 가요 차트를 점령하며 시대의 유행가로 자리매김한 그 노래들. 특유의 여린 목소리로 그 시절의 애절한 감성을 노래했던 양수경(52)이 무려 27년 만에 단독 콘서트를 열었다. 긴 세월을 넘어 그대로

- 2017-09-30 16:47

-

![[스타 라이프] 연예인의 천태만상 주량부터 주사까지](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/1131901.jpg)

- [스타 라이프] 연예인의 천태만상 주량부터 주사까지

- 연예인과 술은 불가분의 관계다. 연기와 노래라는 창작 영역의 특성과 연예인이라는 직업적 특수성 때문이다. 연예인은 일거수일투족이 대중의 관심을 끌고 미디어가 구축한 이미지와 실제 삶의 괴리 속에서 살아간다. 연예인은 작품 흥행 성공 여부에 따라 몸값이 달라지므로 인기를 유지하고 스타가 되기 위해 남다른 노력을 해야 한다. 연예인은 자신의 예술적 한계에 대해

- 2017-09-30 16:43

-

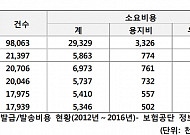

- 소용없는 건강보험증 폐지해야

- 우리나라는 세계 최고수준의 국민건강보험을 운용한다. 모든 국민이 가입하여 복지의 꽃을 피우고 있다. 건강보험이 발전하면서 종이문서가 소용없는 세상이 되었다. 국민건강보험 시행 후 수십 년 동안 신분확인용으로 사용되고 있는 건강보험증이 그렇다. 모든 국민은 건강보험증이 없어도 보험가입자다. 국민건강보험법 제12조 제1항에 건강보험증을 발급하도록 하였다. 신

- 2017-09-27 10:31

-

- 다자녀의 파워!

- 며느리가 전화를 걸어왔다. 아파트 분양에 다자녀 특별 분양신청을 했더니 당첨이 되었단다. 아파트 경쟁률이 몇 백대 일이 되어 도저히 붙을 가망이 없었는데 자식이 셋인 덕분에 정부의 다자녀 특별 분양 혜택을 톡톡히 봤다고 한다. 셋째 막내가 복덩어리라고 이웃에서 모두가 한 마다씩 덕담을 해준다고 며느리 목소리에 잔뜩 기쁨의 웃음이 배어있다. 또 하나 다자

- 2017-09-12 11:43

-

- 실용성 높고 감각적인 백팩 패션

- 필자는 평소 백팩을 메고 다닌다. 캐주얼 의상이든 정장이든 항상 백팩을 멘다. 유럽이나 미국에서는 일상적인 패션인데 우리나라에서는 백팩이 아직 낯선 모양이다. 백팩을 애용하는 이유는 양손이 자유롭기 때문이다. 양손이 자유로우면 위기 상황에 민첩하게 대처할 수 있어 좋다. 원래는 댄스 하는 날 댄스용 신발과 의상을 넣어가지고 다니면서 백팩을 사용하기 시작했다

- 2017-09-08 19:07

-

- 신조어 얼마나 알고 있나요?

- 온라인상에서 유행하던 신조어를 이제는 일상생활에서도 어렵지 않게 사용하는 모습을 볼 수 있다. 한글 파괴, 문법 파괴라는 지적도 받지만, 시대상을 반영하고 문화를 나타내는 표현도 제법 있다. 이제 신조어 이해는 젊은 세대와 자연스러운 대화를 위해 필요해 보인다. 아래 신조어 중 몇 개나 알고 있는지 확인해보자. □썸타다 □광탈 □정주행 □금사빠 □문송합

- 2017-09-05 10:59

-

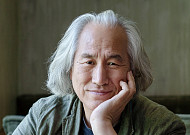

- 문화예술인 박재동의 멈추지 않는 꿈 “꿈이 많아서 힘들어, 하지만 그래서 행복해요”

- “는 좋았어. 너무 신비스럽고 재밌으니까. 아홉 살 때 봤는데, 지금 봐도 재밌어. 김산호 작가는 나와는 띠동갑인데 대단한 분이야.” 진심에서 나오는 우리나라 최초의 슈퍼히어로 만화인 에 대한 거듭된 찬사. 현재까지 이어지는 자신의 추억에 대한 감탄을 전하는 ‘ 동호회 회장’이자 시사만화계의 전설인 박재동(朴在東·65) 화백의 모습에는 세월을 고스란히 관

- 2017-09-05 10:57

-

- 액티브 시니어를 위한 청바지 패션

- 청춘이란 꼬리표 때문에 중년들에게는 어색하고 불편했던 청바지. 하지만 청바지는 스타일링 회춘을 위한 필수 품목이다. (다니엘 밀러·소피 우드워드 지음)이란 책에는 청바지에 관한 흥미로운 통계가 나온다. 이 책의 저자들은 전 세계 대도시를 갈 때마다 무작위로 지나가는 사람 100명의 옷차림을 관찰했고, 그 결과 절반 이상의 사람이 청바지를 입고 있었다는

- 2017-09-01 09:04

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)