-

- 연륜의 진가가 발휘되는 전문번역가의 길

- 1997년 촉발된 IMF 외환위기로 기업들이 어려움에 처했을 때, 내가 다니던 회사도 경영난을 극복하지 못해 1999년 결국 문을 닫아야 했다. 봉급이 유일한 수입원이었던 월급쟁이로서 충격이 켰다. 아내도 걱정이 이만저만이 아니었다. 여러 차례 아내와 상의한 끝에 집 주변에서 초중고생을 대상으로 한 보습학원을 열기로 했다. 나는 전문적인 일을 하고 싶었

- 2019-02-14 09:29

-

- 지식의 저주

- 모 단체에서 ‘글쓰기 강연’ 요청을 해왔다. 시간과 장소만 알려주고 그 뒤로 연락이 없어, 강연 자료를 보내려 하니 이메일 주소를 알려 달라고 했다. 그랬더니 그냥 USB에 담아 오라는 것이었다. USB는 오래전에는 사용했으나 최근에는 잘 사용하지 않는다. 한번은 USB만 믿고 강연에 나섰다가 강의실 컴퓨터에 연결이 안 되어 낭패를 본 일이 있다. 사정을

- 2019-02-14 09:26

-

- 믿고 기다릴 때, 아이는 결대로 자라난다

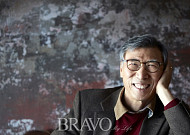

- 자녀를 대한민국 상위 0.1%로 키우려는 부모의 욕망을 그린 JTBC 드라마 ‘SKY 캐슬’. 우리 교육 현실과 맞닿은 드라마 속 이야기에 비난과 공감의 목소리가 공존했다. 이에 안타까움을 드러내는 한 사람이 있다. 바로 세계적인 피아니스트 이소연과 가수에서 국제변호사가 된 이소은의 아버지 이규천(李圭天·66)이다. ‘SKY 캐슬’ 엄마들도 탐낼 만한 두

- 2019-02-07 08:45

-

- 느티나무 은빛극단, 무대에 오르면 우리는 당당한 여배우!

- 나이가 들어도 여배우는 여배우다. 자신감 가득한 눈빛과 표정은 기본, 자기관리에 대해서는 말할 것도 없다. 대사 연습은 또 얼마나 많이 했을까. 대본에 빼곡하게 적어놓은 메모를 보니 지금까지 어느 정도 노력을 기울였을지 짐작이 간다. 배우들의 평균 나이가 70대인 ‘느티나무 은빛극단’을 만났다. 설렘과 벅찬 감동. 무대는 그들에게 언제나 꿈이다. 구로

- 2019-02-07 08:33

-

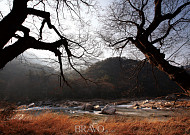

- 차가운 절벽 끝에서 기어이 견디는 저 겨울나무

- 맵찬 추위 때문이겠지. 길 위에 인적이 끊겼다. 산과 산 사이 길에 적막감만 흥건하다. 풍광은 곳곳마다 수려해 미학의 경연을 펼친다. 티 없이 미끈한 기암과 정교한 단애, 백색 비단을 치렁치렁 휘감은 양 하얗게 얼어붙은 냇물, 거기에 나목들이 수묵을 입히고 솔숲이 초록을 칠하니 가히 가작이다. 저마다 자신들의 살과 뼈를 재료로 써 화폭을 채운 게 아닌가

- 2019-02-07 08:30

-

- 한복 입은 박준규 가족 나들이

- 카리스마, 예능 프로그램에서 빼놓을 수 없는 감초, 그리고 아버지 故 박노식으로부터 이어지는 3대째 배우 가족의 가장인 배우 박준규(56)를 만난 것은 박술녀 한복연구소에서였다. 새해를 맞이해 생애 처음 그가 아내 진송아 씨, 장모(정갑숙), 어머니(김용숙)와 함께 한복 나들이를 한 자리였다. 촬영 현장에서 가족들을 대하며 보여줬던 즐거운 모습은 정말 인상

- 2019-02-01 11:58

-

- SBS 유영미 아나운서, 뉴스 Queen 내려놓고 시니어와 동백꽃처럼 피다

- “앵커, 명예 졸업합니다. 고맙습니다.” 8년 전 마지막 뉴스를 전하던 날, 유영미(柳英美·57) 아나운서의 마무리 멘트에는 후련함, 시원함 그리고 섭섭함이 담겨 있었다. 그녀 나이 오십. 여성 앵커로서 최장기, 최고령이라는 타이틀을 얻었지만 그 말이 무색할 정도로 젊고 아름다운 시절에 뉴스 인생을 마감했다. 강단 있는 목소리로 SBS 여성 앵커의 표본이

- 2019-02-01 11:56

-

- 우리 삶에도 ‘확장된 매뉴얼’이 필요할까?

- 서울에는 잘 알려지지 않은 보물 같은 곳이 많다. 지하철 2개 노선이 지나고 시외버스정류장까지 몰려 있어 정신이 없는 사당역에서 가까운 서울시립남서울미술관이 바로 그런 곳 중 하나다. 이곳에서 ‘확장된 매뉴얼’ 전(2018년 12월 11일~2019년 2월 17일)이 열리고 있다. 신고전주의 양식으로 지어진 적벽돌 건물의 미술관은 들어설 때부터 가슴을 설레

- 2019-01-30 10:30

-

- 세종시 금남면 산골에 귀촌해 사는 한의사 김두섭 원장

- 이상적인 병원 터는 어디일까. 아랍 의학의 아버지 라제스는 도시 곳곳에 신선한 고깃덩이를 걸어두고 장소를 물색했다. 가장 부패가 덜 된 고기가 걸린 곳에 병원을 세웠던 것. 한의사 김두섭 원장(62, 세종한방힐링센터)은 조용한 자연 속에 병원을 꾸리는 게 옳다고 봤다. 사람도 자연의 일부라는 생각으로. 해서, 자못 후미진 산속으로 귀촌했다. 굳이 외진 산골

- 2019-01-28 10:23

-

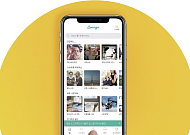

- ‘숨고’ 숨은 고수를 찾습니다!

- 저마다 살아온 인생 속에서 ‘고수’라 불릴 만한 영역은 존재한다. 스스로 고수라 자부할 만한 재능이 있다면 좀 더 생산적인 활동을 해보면 어떨까. 재야에 숨은 고수들을 널리 알리고, 고수들의 손길이 필요한 소비자를 매칭해주는 O2O플랫폼 ‘숨고’를 소개한다. 도움말 숨고(soomgo) 최근 ‘재능거래’, ‘재능마켓’ 등으로 불리며 전문가와 소비

- 2019-01-25 10:41

브라보 스페셜

![[Trend&Bravo] 6070세대가 말한 노후 최대 걱정거리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2282103.jpg)