-

- ‘혐 핫(嫌HOT·핫한 것을 혐오하는 것)’ 신드롬

- 필자가 사는 동네 후미진 곳에 일본식 선술집이 하나 생겼다. 도무지 장사가 될 것 같지 않은 상권에 자리 잡은 것이다. 안에 들어가 보니 4인용 테이블 2개에 주방과 바로 마주보고 앉는 1인용 의자 4개가 전부였다. 젊은 사장이 주방 일을 겸하고 있었다. 메뉴도 일식집에 가면 최하 3만 원 이상 줘야 하는 메뉴 대신 1만 원 대 메뉴가 주류이고 주인이 알아

- 2018-02-14 17:43

-

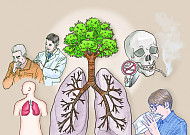

- 시니어에게 가장 치명적인 암, ‘폐암’

- 지난해 말 보건복지부와 중앙암등록본부는 우리나라 국민의 2015년 암의 발생률과 생존율, 유병률에 관한 통계를 발표했다. 자료에 따르면, 65세 이상에서 가장 많이 발생하는 암은 폐암으로 나타났다. 폐암과 위암, 대장암 순서였는데, 폐암은 10만 명당 발생자 수가 2위인 위암에 비해 11%가 높은 253.7명을 기록했다. 여러 가지 암종이 우리를 괴롭히고

- 2018-02-09 10:49

-

- 하늘과 맞닿아 눈부시게 빛나는 곳 볼리비아 ‘우유니 소금사막’

- 자연을 마주하는 일은 거울을 보는 일과 같다. 자연이 거대하고 단순할수록 내 안의 껍데기는 사라지고 알맹이만 투명하게 드러난다. 그곳에서 느끼는 나는 아주 작고 또한 아주 크며 힘없고 미약한 존재다. 동시에 우주를 포함한 자연이다. 그것을 느끼는 순간의 강렬함을 잊을 수 없다. 여행이란 교실에서 배운 지식들을 현장에서 직접 느끼고 체험하는 시간이 아닐까.

- 2018-02-06 10:12

-

- 노래하는 시인과 '동무생각'을 만나다

- 노래하는 시인 김광석! 마침내 그를 만났다. 지난 해 11월 25일 대구 김광석 거리에서였다. 그는 시인이다. 노랫말이 아름다우면서도 곡은 애잔하다. 점점 더 멀어져 간다 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데 비어가는 내 가슴속엔 더 아무것도 찾을 수 없네 (…) 5년 전이었다. 김광석의 '서른 즈음에'를 듣던 필자가 우니까 아들이 필자를 안고서 등을 토닥

- 2018-02-02 09:46

-

- 붙잡혀간 사람들

- 임진왜란이 치욕의 역사였다면, 정유재란은 왜군이 충남 이북에 발도 못 붙인 구국승전의 역사다. 그 전적지는 진주, 남원, 직산 등 삼남지방 곳곳에 있지만 옛 자취는 찾기 어렵다. 뚜렷한 자취가 남아 있는 곳은 왜군이 남해안을 중심으로 농성하던 성터들이다. 주로 경남 중동부 해안에 밀집한 왜성 터들도 오랜 세월 허물어지고 지워져 갈수록 희미해져간다. 왜성이라

- 2017-12-28 13:58

-

- 운 좋은 발견

- 3년 전 난소에서 암 조직이 발견되어 난소를 떼어내는 수술을 받았다. 흔히들 암 수술을 받은 사실을 밝히기 꺼려하는데 그것은 다른 사람들이 쓸데없는 관심을 갖는게 부담스럽기 때문일 거다. 몇년 전, 필자는 집 안에서 낙상을 해서 입원 후 찍은 MRI 에서 우연히 난소에서 이상조작을 발견했다. 아주 초기인데다, 증상도 없이 우연히 발견한 거라 행운이라고 할수

- 2017-12-14 10:31

-

- ‘담벼락에 기대 울던 작은 아이’를 보았다

- 2017년도 저물어가는 12월 10일. 마포아트센터에서 우연히 정미조 콘서트를 관람 할 수 있는 행운을 얻게 되었다. 브라보마이라이프 동년기자 몇 명에게 특별히 연말보너스 처럼 돌아온 선물이었다. 오래된 서재에서 먼지를 털어내고 꺼내 든 책 한 권, 책장을 넘기다 책갈피처럼 끼워진 빛바랜 네잎클로버나 꽃잎들을 발견할 때가 있다. 빛바랜 책갈피에 우러나오

- 2017-12-12 14:30

-

- 별들이 소곤댈까? 홍콩의 밤거리엔?

- 해외여행에 익숙지 않은 초보 배낭 여행객들에게 홍콩은 매우 적격한 나라다. 중국 광둥성 남쪽 해안지대에 있는 홍콩은 1997년 영국령에서 반환되어 국적은 중국이지만 특별행정구다. 다른 자본주의 체제가 적용되는 ‘딴 나라’다. ‘별들이 소곤대는 홍콩의 밤거리’라는 오래된 유행가를 흥얼거리면서 그 속으로 들어가 보자. 병 고쳐 달라 기원하면 낫게 해줄까?

- 2017-12-11 11:02

-

- 대통령과 점심식사하고 ‘이니시계’ 선물 받을 수 있는 꿀 팁

- 문재인 대통령과 함께 식사를 할 수 있다면 나는 얼마를 지불할 수 있을까? 혹은 얼마나 노력을 쏟을 수 있을까? 워렌 버핏과 한 끼 식사가 수 십 억원을 호가한다는데, 그렇다면 문재인 대통령과의 행복한 자리도 그 정도 버금가겠지. 그런데 나에게 그런 기회가 온다면, 온다면, 온다면...괜히 나 혼자 행복한 상상을 해 보았다. 웹사이트 헬로 평창은 ‘평창

- 2017-11-27 17:39

-

- BIFF(부산국제영화제)에 다녀와서

- 지난 10월 약 한 주(13일~20일) 동안 해운대에서 열리는 부산 영화제에 다녀왔다. 부산 영화제는 크게 두 분야로 거행되었다. 벡스코 A동에서는 영화기기관련 사업이 진행되었으며 벡스코 B동(Asian Project Market-APM )에서는 75개 국가에서 298편의 영화를 출품하여 선보인 영화사 담당자들을 만나서 영화를 수출입하기 위한 상담 업무가

- 2017-11-22 18:34

브라보 추천뉴스

브라보 스페셜