-

- 3월 7일 개봉 영화 ‘나는 다른 언어로 꿈을 꾼다’

- 젊은 언어학자 마틴(페르난도 알바레즈 레빌)이 시크릴어를 연구하러 정글과 바다가 있는 시골 마을 산이시드로를 찾는다. 하신타 할머니가 곧 돌아가시는 바람에 500년 전 번성했다는 다신교 문화 언어 시크릴어를 아는 이는 이사우로(호세 마누엘 폰셀리스)와 에바리스토(엘리지오 멜렌데즈) 두 할아버지뿐. 젊은 시절 둘도 없는 친구였다는데 지금은 50년 넘게 왕래를

- 2019-03-04 17:32

-

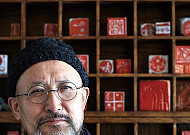

- ‘삶류’ 기인 예술가의 미치광이 같은 예술혼

- 간혹 그의 목소리는 흡사 파도처럼 올라갔다가 거친 자욱을 남기며 내려오는 듯했다. 스스로 일류를 넘은 ‘특류’라고 말하는 국내 최고의 전각(篆刻) 작가 진공재는 인터뷰 도중 간간이 자신의 이야기에 쏠린 감정을 타고 폭풍처럼 말을 쏟아내곤 했다. 그 근저에는 누구도 함부로 건드릴 수 없을 것 같은 날선 도끼가 서려 있었다. 타협하지 않는 예술혼과 부패하지

- 2019-03-04 08:34

-

- 집주인도, 세입자도 난감한 ‘역전세난’ 대처법

- 서울 송파구의 전용 85㎡의 아파트를 보유한 K 씨는 요즘 매일 전세 시세를 확인하며 가슴을 졸이고 있다. 2년 전 여름 8억3000만 원에 현재 세입자와 전세계약을 맺었는데, 최근 전세 시세가 뚝뚝 떨어지고 있기 때문이다. K 씨는 “최근 인근 지역의 입주 물량이 많아 세입자를 구하기도 어렵고, 이미 시세가 7억 원 초반대로 떨어져 재계약을 해

- 2019-03-04 08:33

-

- 쇼킹핑크 재킷 입고 만날 ‘봄’

- 한때 유행에 따라 옷을 갖춰 입고 멋쟁이 소리를 듣고 살았다. 미니스커트가 유행일 땐 단속에 걸려 명동파출소에 잡혀가기도 했고 미디와 맥시가 한창일 때는 치렁대는 긴 치마를 좋아했고, 거리를 다 쓸고 다닐 정도로 나팔바지의 유행을 따랐던 적도 있다. 옷을 고르는 내 기준은 단연 색상이다. 디자인이 아무리 예뻐도 좋아하지 않는 누런 색 계통의 옷은 절대

- 2019-02-28 10:14

-

- ‘살아 있는 동안 꼭 해야 할 49가지’

- 중국인 탄줘잉이 쓴 책이다. 우리나라에서도 출간돼 1년 만에 100만 부가 팔려나갔다고 한다. 이 책은 저자가 쓴 글이라기보다는 동서양에서 모은 버킷리스트의 내용들이라서 편저라 해야 맞을 것 같다. 읽다 보니 이미 이전에 읽었던 책이었다. 저자는 이 책을 천천히 음미하며 읽어달라고 당부했지만 나는 평소의 속도대로 읽었다. 몇몇 내용은 기억이 났고 새롭게 가

- 2019-02-27 17:20

-

- 생명 있는 것들은 모두 사랑해야 한다

- 분양받은 강아지가 분변을 먹는다고 환불을 요구하다가 강아지를 집어던져 강아지가 죽은 사건이 있었다. 순간적으로 화가 나서 한 행동이겠지만 죄 없는 강아지는 안타깝게도 목숨을 잃었다. 이런 유사한 사건들을 접할 때마다 점점 세상이 각박해져가는 느낌을 지울 수 없다. 숨 한 번 크게 쉬고 불과 2~3초만 참으면 되는데, 순간적으로 욱하는 성질을 못 참고 사고를

- 2019-02-18 09:18

-

- 술의 해악과 계영배

- 한밤중에 며느리에게서 전화가 왔다. 무슨 큰일이 일어났다고 직감했다. 아들이 술이 취해 경찰의 도움을 받아 집에 왔는데 아버님이 야단 좀 쳐달라는 내용이었다. 길거리에서 비틀거리는 아들을 보고 누군가 경찰에 신고를 한 모양이었다. 며느리가 얼마나 화가 났으면 이 밤중에 시아버지인 내게 고자질하려고 전화를 했을까 이해가 되었다. 그래도 경찰의 도움으로 퍽치기

- 2019-02-07 08:40

-

- 베트남 휴양도시 ‘다낭’, 삶에 지친 나에게 주는 쉼표 같은 선물

- 보들레르는 “여행이란 어른들에게는 인생이라는 악랄한 강대국과 맺은 휴전, 전반적인 긴장과 투쟁 중에 취하는 잠시 동안의 휴식이다”라고 했다. 찌는 듯한 여름엔 시원한 곳이 그립더니 마음까지 움츠러들게 하는 겨울이 되니 따스함이 마냥 그립다. 베트남이야말로 한겨울 따스한 꿈을 꾸기에 더없이 알맞은 곳이다. 여행에서의 하루는 1년 치 행복이다 한국에서

- 2019-02-01 12:02

-

- 늙어도 할 말은 하자

- 꿀맛은 아무리 풍족하게 표현해도 뭔가 부족해 보인다. 꿀을 한 숟가락 푹 떠서 입에 넣어주고 “옜다! 이게 꿀맛이다” 해야 그 맛을 진정으로 알 수 있다. 늙음도 마찬가지다 늙어보지 않으면 모른다. 늙어본 사람만이 늙음을 말할 수 있다. ‘마흔과 일흔이 함께 쓰는 인생노트’라는 책을 낸 저자는 어머니의 노년을 지켜보면서 노인 관련 책을 썼다. 저자가 60대

- 2019-01-25 10:40

-

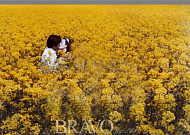

- 유채꽃밭에서 액션 큐!

- 추억을 되돌릴 수 있는 이야기나 물건은 삶에 기쁨을 준다. 내게도 그런 추억거리가 하나 있다. 바로 빛바랜 사진 한 장이다. 신혼여행지 제주도에서 우리 부부를 태우고 다닌 택시기사가 찍어준 사진 한 장이 그중 하나다. 공개하기 부끄러워지기도 하나 일흔에 접어드니 부끄러움보다 추억의 소중함이 더 깊다. 왠지 모르게 눈물이 날 것도 같고 가슴도 설렌다. 그 곱

- 2019-01-21 10:07

브라보 스페셜