-

- 건강에도 좋고 맛도 좋고

- | 매콤새콤 채소 비빔당면 | 봄이 오면 어김없이 찾아오는 반갑지 않은 손님 춘곤증. 입맛도 없어지고 졸음도 쏟아지는 걸 보니 봄이 왔음이 분명하다. 이렇게 봄철 증후군으로 집중력이 떨어지고 피로가 몰려올 때는 비타민 B·C, 무기질 등이 풍부하게 들어 있는 채소를 섭취하는 게 좋다. 재료 (2인분) 당면 200g, 삶은 달걀 3개,

- 2018-03-29 10:37

-

- 소통하고 싶다면 당장 SNS를 시작하라

- 애플이 아이폰을 출시한 지 10여 년이 됐다. 이제 스마트폰은 없어서는 안 될 필수품이 됐다. 시니어 역시 스마트폰 보유율과 SNS 이용률이 지속적으로 늘고 있다. 정보통신정책연구원이 발표한 최근 보고서에 따르면, 2016년 50대의 스마트폰 보유율은 약 90%에 달한다. 또 50대의 SNS 이용률도 2014년 21.5%에서 2016년 33.4%로

- 2018-03-29 10:35

-

- 경북 문경시 이화령 산골에 사는 하득용·안미정 부부

- 백년 안짝에 이 세상을 지나가는 덧없는 나그네. 그게 인생길. 이제 남은 생을 들판에서 일하며 만족을 구가하리라, 하득용(52) 씨는 그런 생각으로 산골에 입문했다. 산촌 노장들이 보기엔 짠했던 모양이다. “멀쩡하게 서울에서 그냥 살지 어쩌자고 내려와 생고생이오?” 오나가나 듣는 소리가 늘 그 소리였단다. 그러나 하 씨의 귀엔 맺히는 게 없는 관전평에 불과

- 2018-03-15 09:29

-

- 몸짓으로 그려내는 존재의 뒷모습들

- 춤꾼에게는 몸이 최고의 의상이라 말하는 손관중(孫官中·58) 교수. 10여 년 전 언더 하나만 걸치고 무대 위에 섰던 무용수는 이순(耳順)이 가까운 나이에도 여전히 군살 하나 없다. 자기관리의 혹독함이 미루어 짐작됐다. 남자가 무용을 한다면 다들 괴이하게 바라보던 시절, 그는 운명처럼 춤에 이끌렸다. 그리고 무용학과 교수가 됐다. 남자 무용수로는 국내 최초

- 2018-03-15 09:24

-

- 자율주행에서 건강관리까지, ‘스마트카’가 온다

- # 직장에서 은퇴한 강모(67세) 씨는 수입이 줄어들자 자동차를 유지하기가 부담스러웠다. 주유비에 자동차보험, 주차비도 그렇지만, 차를 구입한 지 오래되어 수리비가 만만치 않았다. 자녀들이 독립해 예전처럼 차를 쓸 일도 많지 않았다. 그런데 최근 차량공유 서비스를 이용하며 걱정을 덜었다. 스마트폰 앱으로 호출한 자율주행 공유 차는 강 씨가 원하는 목적지까지

- 2018-03-15 09:24

-

- 기생 진향이와 시인 백석의 사랑 이야기

- 지난 가을에 도시여행 해설가과정 교육을 받았는데, 그 교육에서 필자가 우리 조를 대표해서 해설을 맡게 되었다. 평소에 성북동에 대해, 아름다운 마을이라는 생각을 마음에 담아두고 있던 터라, 성북동을 해설하기로 정하고 답사를 갔다. 평소에 아담하고 아름답다고 입소문난 길상사엘 갔다. 경내를 둘러보다가 ‘길상화 보살’의 사당과 공덕비 앞에서 그만, 넋을 잃고

- 2018-03-13 16:45

-

- 사실주의와 부조리 연극의 이상야릇한 만남, 동양레퍼토리 ‘체홉과 이오네스코의 산책’

- 연극이나 문학을 조금만 공부해도 쉽게 알 수 있는 이름, 안톤 체호프(Анто́н Па́влович Че́хов, 1860∼1904)와 외젠 이오네스코(Eugène Ionesco, 1909∼1994). 이들은 사실주의극과 부조리극의 대가이다. 생몰연도를 보아 일치하는 부분이 없는데 산책을 하다니. 연극 제목이 희한하다. 체호프와 이오네스코가 배역으로 등장하

- 2018-03-12 15:52

-

- 신춘음악회 '2018 따뜻한 콘서트'를 보고

- 매년 봄이 오는 길목에서 이투데이 신춘음악회 '2018 따뜻한 콘서트'가 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 올해는 벌써 6회 공연이지만 필자는 운 좋게도 작년 이맘때쯤에 5회 공연을 관람하고 이번에 두 번째로 관람할 수 있는 기회를 얻게 되었다. 송파에 살고 있는 필자는 조금 이른 시간에 아내와 함께 집을 나섰다. 퇴근시간의 지하철 9호선은 지옥철이었다.

- 2018-03-12 15:50

-

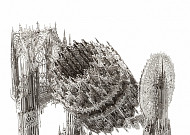

- 안 보면 후회할 갤러리展, ‘빔 델보예’부터 ‘마르셀 뒤샹’까지…

- 바야흐로 봄이다. 산으로 들로 봄꽃 나들이도 좋지만, 풍성하게 마련된 전시도 즐길 겸 갤러리 나들이를 떠나보는 것은 어떨까? 올 한 해 눈여겨봐야 할 5가지 미술전시와 더불어 연간 일정을 함께 정리해봤다. ◇ 빔 델보예 개인전 장소 갤러리현대 일정 2월 27일~4월 8일 신개념주의(neo-conceptual) 예술작품들로 주목받는 벨기에 작가 빔 델

- 2018-03-09 08:52

-

- 서부역의 변화, 그리고 추억

- 예전 서부역은 서울역 쪽에서는 직접 연결되지 않아 염천교 구두 거리를 지나 코너를 돌아야만 갈 수 있었다. 지금은 어떤지 몰라도 서부역은 일영 등 교외 방면으로 가는 열차를 타는 곳이었다. 대학교 때 일영의 딸기밭이나 교외로 놀러갈 때 서부역 앞에서 모였다. 당시의 기억으로 서부역은 앞쪽의 서울역에 비해 좀 초라하고 우중충한 느낌이었다. 우리 학교가 청파

- 2018-03-08 14:57

브라보 스페셜

![[브라보★튜브] 진심으로 사는 남자, 아조씨 추성훈](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2245120.jpg)