-

- “혈관 막으며 건강을 위협”…‘조용한 살인자’ 고지혈증

- 당뇨병, 고혈압과 함께 3대 만성질환으로 꼽히는 고지혈증. 혈액 속에 지방이 과도하게 존재하는 것을 말하는데, 이상지질혈증이 정확한 용어다. 심뇌혈관 질환 합병증으로 이어지기 전까지 눈에 띄는 증상이 없는 것이 특징으로 ‘조용한 살인자’(Silent Killer)라고도 불린다. 고지혈증에 대한 궁금증을 홍준화 대전을지대학교병원 내분비내과 교수와 함께

- 2024-09-30 08:19

-

- 어긋난 귀농의 밑바닥… 다시 올라서는 방법에 대하여

- 그는 인생의 화양연화를 시골에서 누리고 싶었다. 갖가지 스트레스로 불편한 도시와 직장에서 벗어나 한갓진 시골에 사는 게 진정한 만족을 구할 수 있는 유력한 길이라 봤다. 김정국(54, 합천군 ‘The버섯랜드’ 대표)의 생각이 그랬다. 그러나 그의 시골살이는 생각처럼 원만하게 돌아가지 않았다. 혼선과 착오가 많았다. 해 뜨는 동쪽을 향해 달려갔으나 도

- 2024-09-27 08:18

-

- 日 기업·지자체 ‘손주 휴가’ 앞다퉈 도입 “정년 늦춰 인력 확보해야”

- 최근 정년이 연장되면서 재직 중에 손주 육아를 맡게 되는 고령 직원이 늘어나자 일본의 기업과 지방자치단체가 ‘손주 휴가’를 적극적으로 도입해 주목받고 있다. 2014년 후생노동성은 ‘근로자의 일과 가정 양립 지원 지침’에서 고령 직원에게 손주 출생 휴가를 주는 제도를 만들라고 장려했다. 이에 2015년 후쿠이현, 오카야마현 등의 지자체는 손주 돌봄

- 2024-09-26 08:32

-

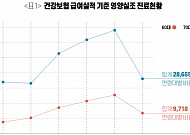

- 영양실조 환자 급증... 60%가 60대 이상 고령자

- 고물가, 고금리 상황이 장기화되면서 영양실조로 병원을 찾는 국민이 급증하고 있다. 특히 취약계층을 위한 의료급여 수급자와 고령층에서 영양실조 환자가 크게 증가해 서민들의 생활고를 증명하고 있다는 지적이다. 더불어민주당 전진숙 의원(광주북구을, 국회 보건복지위원회·여성가족위원회)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년 동안(2019

- 2024-09-25 09:34

-

- 원활한 현금흐름 확보를 위한 배당 투자 방법은?

- 금융 투자에 관심을 갖기 시작한 류 씨는 책이나 인터넷을 통해 투자 관련 시사 용어를 배우는 데 열심이다. ETF로 관심 영역을 확장한 류 씨는 월 배당, 커버드 콜(Covered Call) 등 ETF와 관련된 용어와 투자 전략에 대한 궁금증을 해소하기 위해 상담을 신청해왔다. 배당주식 직접 투자 수명이 늘어나면 그만큼 은퇴 기간도 늘어난다.

- 2024-09-23 08:09

-

- 법제도가 바라보는 ‘가족의 탄생’… 친생추정과 유전자 검사

- 가족관계는 부부관계, 부모와 자녀의 관계로 구성된다. 부부관계는 법률적으로 혼인신고로 성립하고, 이혼으로 종료한다. 반면 부모와 자녀의 관계는 이러한 인위적인 법률 관계가 아니라, 기본적으로 혈연관계에 근거한다. 즉 친자관계는 원래 자연적인 혈연관계를 바탕으로 성립되는 것이기 때문에 법률상의 친자관계를 진실한 혈연관계에 부합시키는 것이 헌법이 보장하는 혼인

- 2024-09-23 08:08

-

- 추석연휴에 선물받은 사과·배, 어떻게 먹어야 몸에 좋을까?

- 명절 연휴가 지나면 가정집마다 과일이 평시보다 늘기 마련이다. 통상 명절 전후로 감사함을 표하고 싶은 이들과 선물세트를 주거니 받거니 하는데, 소비자들이 가장 선호하는 품목이 바로 과일이기 때문이다. 특히나 사과와 배는 소비 수요가 가장 높은 과일 품목이기도 하다. 실제 한국농수산식품유통공사가 지난달 소비자 3000여명을 대상으로 진행한 '추석 성

- 2024-09-19 10:48

-

- 나이 듦 향한 대화의 길… 아무도 가지 않은 길을 걷다

- 우리나라 에이징 커뮤니케이션의 선구자, 홍명신 대표. 그는 에이징 커뮤니케이션에서 케어, 엔드리스 커뮤니케이션으로 연구 영역을 넓혀가고 있다. 인간 발달 8단계에 맞는 커뮤니케이션이 자리 잡을 수 있도록 하는 것이 자신의 사명이라 믿으며 아무도 가지 않은 길을 가고 있다. 에이징 커뮤니케이션의 시작 홍명신 대표는 대학원 재학 시절 에이징 커뮤니케

- 2024-09-19 08:50

-

- 치매 유발하는 수면장애, “중년도 안심 못해”

- “안녕히 주무셨습니까?” 문안인사를 드릴 만큼 우리는 예로부터 ‘잠’을 중요하게 생각했다. 그러나 현재 수면장애로 병원을 찾은 환자는 109만 8819명으로 110만 명에 달한다.(국민건강보험공단 2022년 기준) 그 가운데 60대가 23.0%(25만 829명)로 가장 많았고, 50대 18.9%(20만 7698명), 70대 16.8%(18만 4863

- 2024-09-19 08:42

-

- 역사의 상처 속 유적에서 유쾌한 탐방, 부산시민공원

- 살기 좋은 도시의 모습은 어떤 것일까? 무엇보다 공원이 많은 도시에 호감을 느끼는 사람도 있으리라. 크거나 작거나 수목으로 푸른 공원을 다수 내장한 도시. 그게 진취적이고 이상적인 도시이지 싶다. 도시에 넘치는 건 재화, 그리고 재화를 축적할 기회만은 아니다. 소음과 풍문, 두통과 우울증이 덩달아 서식한다. 공원은 이 부정적인 증상을 씻어주는 갸륵한

- 2024-09-13 08:50

브라보 추천뉴스

브라보 스페셜