-

- 일흔 잔치는 시작됐다

- 새봄잔치는 시작됐다. 일흔 잔치다. 69세로 10년을 그냥 살고 싶다. 돌이켜보니 10년 전에도 그렇게 생각했다. 학생시절에 읽은 어느 여류작가의 ‘29세 10년’이라는 글귀가 실감나게 다가왔다. ‘25세부터 노숙미를 자랑하려고 29세 행세하였으나, 막상 그 때가 되니 불효하는 노처녀가 되었다는 것을 깨달았다. 다음부터는 나이가 겁나서 35세까지 29세

- 2018-03-15 18:01

-

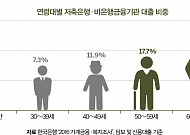

- ‘저금리 파티’ 막 내려… 금리인상 대비하라

- ‘저금리 파티’가 끝났다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 대략 10년간 지속돼온 저금리시대가 저물고 있다. 이미 국내 금융시장에서도 금리 인상의 기운이 꿈틀거리고 있다. 금리 인상은 은퇴 후 예금 이자로 생활하는 이들에게는 다소 숨통을 틔워줄 수 있지만, 빚을 가진 이들에게는 직격탄이 될 수 있다. 당장 은퇴 후 자영업에 뛰어든 ‘베이비부머(1955~19

- 2018-03-15 09:25

-

- 자율주행에서 건강관리까지, ‘스마트카’가 온다

- # 직장에서 은퇴한 강모(67세) 씨는 수입이 줄어들자 자동차를 유지하기가 부담스러웠다. 주유비에 자동차보험, 주차비도 그렇지만, 차를 구입한 지 오래되어 수리비가 만만치 않았다. 자녀들이 독립해 예전처럼 차를 쓸 일도 많지 않았다. 그런데 최근 차량공유 서비스를 이용하며 걱정을 덜었다. 스마트폰 앱으로 호출한 자율주행 공유 차는 강 씨가 원하는 목적지까지

- 2018-03-15 09:24

-

- 코골이 어떻게 해결할 것인가?

- 아내는 필자가 젊어서 코를 골며 잘 때는 피곤해서 그러려니 했단다. 그런데 나이가 들면서 한 단계 더 높이 발전하여 무호흡증세가 나타나니 방관할 수 없어 나와 상의를 해왔다. 자다가 숨이 멈출 것 같아 걱정이 되어 잠을 잘 수가 없다는 것이다. 코골이가 심하다는 말을 대충 듣고 넘겨온 세월이 10년이 넘었으니 무시하고 지냈는데 아내가 잠을 이룰 수 없다고

- 2018-03-13 15:58

-

- 노인을 위한 나라는 없다

- 최근 우리 사회의 가장 뚜렷한 흐름은 단연 ‘혼자 살기’가 아닐까 싶다. 방송마다 최고의 시청률을 올리는 대표 연예 프로그램은 대부분 혼자 생활하는 모습을 들여다보며 즐기는 리얼 예능들이다. ‘나 혼자 산다’나 ‘미운 우리 새끼’ 같은 프로가 지상파 예능을 먹여 살린다 해도 과언이 아니다. 물론 정교하게 연출된 장면들이겠지만, 남의 사생활을 엿보는 재미가

- 2018-03-09 09:34

-

- 자기의 약점을 드러내라, 친구를 만들려면

- “못 생겨서 죄송합니다” 고인이 된 코미디언 이주일 씨의 유행어다. 못생긴 얼굴과 모자란 듯한 행동과 어눌한 듯한 말투 코미디로 한 시대를 풍미했다. 어찌 보면 관객들은 대리 만족을 느끼면서 좋아했지 싶다. 인간의 심리는 묘한 측면이 있음이다. 어떠한 모임의 경우라도 대화 중에 자기나 남편, 아내 또는 자식, 재산 자랑을 하면 상대는 은연중에 비교의식과 열

- 2018-03-09 09:08

-

- 봄철마다 시니어 찾는 불청객, 족저근막염

- 맹추위에 시달린 겨울이었다. 그저 따뜻한 햇살을 맞으며, 두터운 외투를 벗어던지고 가볍게 흙길을 걷고 싶은 마음뿐이다. 이미 트레킹을 즐기는 시니어의 마음은 들로 산으로 가 있을 터. 하지만 막상 길 위에 섰을 때 주의해야 할 불청객이 있다. 걸을 때마다 고통을 유발하는 족저근막염이 그 주인공이다. 모처럼 따뜻해진 봄에 건강한 발로 걱정 없이 산책을 즐길

- 2018-03-09 08:54

-

- 셀프주유소 사용법

- 요즘 휘발유 값이 너무 비싸다. 필자가 처음 운전을 시작했을 당시는 1만 원어치 넣는 게 보통이었다. 그 정도만 넣어도 충분히 달렸던 것 같다. 그때는 정말 기름 아깝다는 생각을 하지 않고 살았다. 요즘은 5만 원어치 넣는 게 기본이 되었다. 그래도 며칠 타지도 못한다. 꼭 필요할 때가 아니면 차를 주차장에 세워두는 이유다. 셀프주유소 휘발유 값이 저렴하

- 2018-03-08 15:08

-

- 서부역의 변화, 그리고 추억

- 예전 서부역은 서울역 쪽에서는 직접 연결되지 않아 염천교 구두 거리를 지나 코너를 돌아야만 갈 수 있었다. 지금은 어떤지 몰라도 서부역은 일영 등 교외 방면으로 가는 열차를 타는 곳이었다. 대학교 때 일영의 딸기밭이나 교외로 놀러갈 때 서부역 앞에서 모였다. 당시의 기억으로 서부역은 앞쪽의 서울역에 비해 좀 초라하고 우중충한 느낌이었다. 우리 학교가 청파

- 2018-03-08 14:57

-

- 천운을 타고난 현정화

- 천운을 타고나 이룰 것 다 이뤘는데도 탁구 천재 현정화의 눈매는 아직도 살아 있고 견고한 에너지를 방출 중이다. 시사평론가 이봉규의 강한 스매싱(?)과 날카로운 서브를 넣어도 그녀의 핑퐁 토크는 명불허전이었다. 역시 레전드와의 만남이었다. 용인시에 있는 ‘현정화 탁구교실’에 들어서서 그녀를 보는 순간 깜짝 놀랐다. 분명 얼굴은 현정화가 맞는데 마치 고등학

- 2018-03-07 09:09

브라보 스페셜