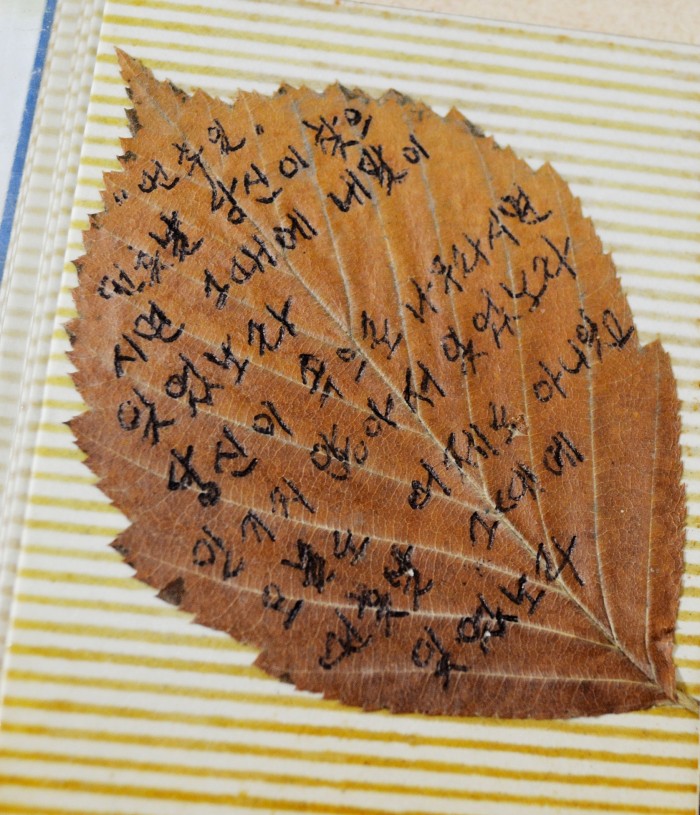

스마트폰 메신저와 SNS를 통해 고백을 하고, 이모티콘으로 애정을 표현하는 요즘세대. 헤어짐 역시 메신저로 이별을 통보하고, SNS 게시물을 지워나가며 연애의 종지부를 찍는다. 30~40년 전, 며칠 밤을 꼬박 새워가며 쓴 연애편지로 고백을 하고, 사랑하는 이를 위한 시와 노래를 지어 애정을 표현하던 그 시절 대학생들에 비하면 요즘 연애는 동기, 과정, 결과라는 시간이 매우 짧게만 느껴진다.

현대기술이 가져다준 이른바 LTE급 연애보다는 조금은 느리고 불편하더라도 기다림이 주는 그 애틋한 아날로그 감성이 그리울 때가 있다. 1975년, 이화여대 최신덕 교수가 서울대·연세대·고려대·이화여대·홍익대생 413명을 골라 실시한 ‘한국남녀대학생 데이트 실태’ 연구 조사를 통해 그리운1970년대 대학생들의 데이트 세계를 추억해 본다.

데이트 유형

데이트 유형을 살펴보면 남녀 모두 저학년 때는 학과 모임이나 단체미팅 등을 통한 ‘그룹 데이트’를 하거나 데이트 상대가 일정하지 않은 ‘랜덤 데이트’를 즐겼다. 졸업반에 가까울수록 일정한 상대와 연인관계로 접어드는 ‘스테디 데이트’를 하는 경우가 많았다. 남학생들은 평균 한 사람이 그룹·랜덤·스테디 데이트 중 두 가지를 겸하는 ‘더블 데이트’를 했고, 여학생들은 이보다는 적은 수(1.5종류)의 데이트를 했다.

데이트 패턴

당시 대학생들은 보통 일주일에 한 번(35%) 만나 3~4시간 데이트를 즐기고(55%), 500원 이내의 데이트 비용을 지출하며(33%), 데이트 비용의 경우 대부분 남자가 부담(70%)했다. 각자 데이트 비용을 내는 형태의 ‘더치페이 커플’도 4% 가량 있었다. 데이트 비용을 공동 부담하는 남자를 가리켜 ‘18금’이라 하였고, 여자에게 데이트 자금을 부담시키는 남자를 ‘14금’, 전적으로 부담하는 남자를 ‘24금’, 심하게 여자를 따라다니며 돈을 물 쓰듯 하는 남학생을 ‘핸드백’이라 불렀다.

데이트 장소

여대생 열에 아홉(91.2%)이 연인과의 만남의 장소로 ‘다방’을 찾았다. 요즘 연인들이 카페에서 만남이 잦은 것처럼 70년대 연인들에게도 ‘다방’이 주된 데이트 장소였다. 지금처럼 휴대전화가 없던 그 시절, 약속시간에 늦는 애인을 기다리며 탁자위에 성냥을 가지고 성을 쌓아 가며 시간을 보내는 이들이 많았다.

야외로는 덕수궁 돌담길이나, 창경원 길, 남산 계단 길 등을 거닐기도 했고, 교외선을 타거나 시외버스로 일영이나 송추 등으로 나가 데이트를 즐겼다. 소양강 댐 인근 청평사로 가는 배가 생겼을 당시에는 ‘배가 끊켰다’는 핑계로 하룻밤을 지내고 오는 연인들도 많았다고.

데이트 진도

1975년 한 신문에 실린 기사에는 ‘우리나라 대학생들은 거의 재학기간 중 이성간에 데이트를 즐기며 대부분이 3~4회 데이트를 하면 손을 잡거나 팔짱을 끼고 다니는 개방성을 보이고 있다’고 나와 있다. 데이트 3~4회에 손을 잡고 팔짱을 끼는 것이 ‘개방적이다’라고 표현한 것을 요즘 세대들이 보면 코웃음을 칠지도 모르겠다.

하지만 당시 연인들은 추운 겨울날 데이트를 즐기면서도 각자 주머니에 손을 넣은 채 남남처럼 떨어져 거니는가 하면, 스킨십을 할 때에도 사람들의 눈을 피해 조심스레 행동했다. 지금처럼 공공장소에서 포옹하고 입을 맞추는 커플들은 상상도 할 수 없던 시절이다.

![[브라보 Pick] 시니어의 픽 ‘중동 리스크·혈압 관리·봄나물’](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2302154.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2300724.jpg)