-

- 1월의 문화행사

- (전시) 로메로 브리토 : Color of Wonderland 일정 1월 3일~3월 10일 장소 3·15아트센터 제1, 2전시실 팝아티스트 로메로 브리토의 회화와 조각, 영상미디어 등 총 100여 점의 작품을 공개한다. 밝은 색상을 많이 사용하는 그의 작품에는 유쾌한 에너지가 담겨 있어 ‘힐링 아트’라는 애칭이 따르고 있다. (축제)

- 2018-12-28 08:51

-

- 핸드폰 하나로 책 쓰기 도전

- “내가 살아온 인생을 글로 쓰면 소설책 몇 권은 된다.” 예전 어르신들이 입버릇처럼 하던 말씀이다. 몇 해 전까지만 해도 글을 쓴다는 것은 전문 작가 외에는 불가능한 일로 여겨졌다. 그러나 이제는 스마트폰만 있으면 마음먹기에 따라 얼마든지 편리한 글쓰기를 할 수 있다. 특히 독수리 타법에 난시와 노안까지 겹쳐 눈이 나쁜 시니어에게는 스마트폰이 구세주 같은

- 2018-12-17 12:09

-

- 전남 구례 산동면 지리산 자락에 사는 정부흥 씨

- 어디로 귀촌할까, 오랜 궁리 없이 지리산을 대번에 꾹 점찍었다. 지리산이 좋아 지리산 자락에 자리를 잡았단다. 젊은 시절에 수시로 오르내렸던 산이다. 귀촌 행보는 수학처럼 치밀하고 탑을 쌓듯 공들여 더뎠으나, 마음은 설레어 일찌감치 지리산으로 흘러갔던가보다. 지금, 정부흥(67) 씨의 산중 살림은 순조로워 잡티나 잡념이 없다. 인생의 절정에 도달했다는 게

- 2018-12-03 17:06

-

- 경북 김천시 구성면 산골에 사는 여섯 여자 귀농인들

- 깊고 외진 산골에 마녀들이 산다. 오순도순 친자매들처럼 정겹게 지낸다. 산골짝 여기저기, 멀거나 가까이에 떨어져서들 살지만 여차하면 만나고 모이고 뭉친다. 모임 전갈이 떨어지면 빗자루를 타고 나는 마녀처럼 모두들 득달같이 달려와 자리를 함께한다. ‘마녀들’이라지만 위험하거나 수상할 게 없는 아줌마들이다. ‘마음씨 예쁜 여자들’, 그걸 줄인 게 ‘마녀들’

- 2018-11-19 12:46

-

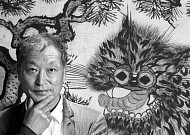

- 우리 문화 눈 똑바로 뜨고 보라! 민화 수집가 김세종 평창아트 대표

- 전대미문의 발견이었다. 대작이 전시장에 걸려도, 이번 세기에 나올까 말까 한 예술품이라고 소리 높여 말해도 콧방귀도 안 뀌던 전문가 집단이 수군거렸다. 흔하디흔한 골동품이라며, 귀신 붙은 그림이라며 내다버리고 없애버린 민화. 곱게 단장하고 사람들 앞에 모습을 드러내던 순간 사람들은 바로 무장해제돼 버리고 말았다. 고집불통 깐깐한 개인의 취향에 몰입하며

- 2018-11-16 10:04

-

- 가을의 끝자락, 추억을 곱씹으며 읽을 만한 신간

- ◇ 헌책방, 인문학의 추억을 읽다 김정희 저ㆍ북씽크 저자는 일상 곳곳에 담긴 추억과 만나기 위해 전국의 헌책방을 홀로 찾아다녔다. 길을 지나다 발견하는 낡은 책들의 사연을 되새겨보고, 옛사람들은 헌책을 어떻게 바라봤을지 등에 대해 고찰한다. 유년 시절과 청년 시절로 크게 나누어 동화, 세계문학전집, 순정만화, 추리소설, 문학사상 계간지 등 다양한 장

- 2018-11-05 11:23

-

- 톨스토이의 고향 툴라의 행복

- 톨스토이만큼 한국인들에게 많이 알려진 러시아 작가가 있을까? 그의 작품을 단 한 편도 읽지 않았다 해도 다양한 예술작품으로 리바이벌되고 있는 ‘전쟁과 평화’, ‘안나 카레니나’ 등을 통해 젊은이들도 잘 아는 세계의 대문호다. 그가 태어나고 말년에 살았던 곳이 툴라 근처의 마을 야스나야 폴랴나(Yasnaya Polyana)다. 모스크바를 기점으로 남쪽으로

- 2018-10-01 09:34

-

- 지리산 청학동에 사는 영화감독 김행수

- 지리산 중턱, 해발 800m, 계곡 물소리 쿵쾅거리는 산중이다. 한때 도류(道流)의 은둔 숲이었던 청학동 구역이다. 이젠 관광지로 변해 차들이 물방개처럼 활개 치며 드나들지만, 특유의 깊고 외진 풍색은 여전하다. 영화감독 김행수는 이 심원한 골을 일찍부터 자주 찾아들었더란다. 2년 전부터는 아예 집을 짓고 눌러 산다. 우레처럼 요란히 소쿠라지는 개울

- 2018-09-27 10:19

-

- 어긋난 운명, 영화 ‘체실 비치에서’

- 흔히 과거를 회상하다 보면 어떤 운명적인 순간들과 마주친다. 그럴 때마다 묘한 감정에 휩싸인다. 당시 그런 선택을 하지 않았다면 나의 인생은 어떻게 달라졌을까. 그 선택들은 우연이었을까? 필연이었을까? 만약 다른 선택을 했다면 어떤 인생이 펼쳐졌을까? 작가 이언 매큐언은 자신의 소설 ‘체실 비치에서(On Chesil Beach)‘에서 이에 대한 답을 찾고자

- 2018-09-25 08:19

-

- 까까머리 시절 필담을 나누던 벗에게…

- 50년 전쯤 편지를 주고받았던 짧은 인연에 기대어 그대에게 다시 편지를 씁니다. 그 사이 어떻게 지내셨나요? 벌써 반세기 전의 일이 되어서 그대나 저나 서로의 이름도 기억나지 않는 사이가 되고 말았지만 밤잠을 설치며 한 자 한 자 정성스럽게 편지를 이어가던 까까머리 시절의 기억은 아직 저의 마음 한편에 남아 있답니다. 그때의 청소년들은 참 답답한 오

- 2018-09-25 07:55

브라보 스페셜