-

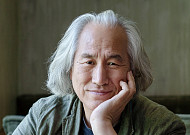

- 무지크바움 유형종 대표 인터뷰-오페라 키드(kid)의 생애, 확률과 통계적 사고가 만들다

- 수만 가지의 수를 내다보고 절대 실패하지 않는 삶을 사는 알파고형 인간을 만났다. 계획적이면서도 일정하다. 돌다리는 두드려볼 생각 없이 잘 닦여진 길을 선택해왔다는 사람. 수학이나 과학자를 만나러 갔더라면 대충 짐작이라도 했을 텐데. 그의 직업은 음악 칼럼니스트다. 음악과 예술을 사랑하는 사람들의 천국 무지크바움 대표이자 음악 칼럼니스트 유형종(劉亨鐘·56

- 2017-09-08 10:20

-

- 청천벽력 같았던 소식

- 필자는 직업군인으로서 젊은 시절에 전·후방 각지를 돌아다니면서 군대생활을 했다. 따라서 아이들도 필자의 이동에 따라 여러 곳을 전전하면서 학교를 다녀야 했다. 그 부분이 부모로서 늘 미안했다. 그래도 다행히 공부를 곧잘 해 재수, 삼수라는 걸 모르고 대학에 들어갔다. 그런 아이가 대학 졸업을 불과 한 학기 남겨놓고 미국으로 어학연수를 다녀오겠다며 훌쩍 떠나

- 2017-09-06 09:24

-

- 진짜 농부들 콧대 꺾은 도시농부 김재영씨

- 지금의 중장년층에게 커다란 생채기를 남긴 IMF. 도시농부 김재영(金宰永·58)씨 역시 나라가 휘청거릴 만한 큰 위기 앞에선 속수무책이었다. “원래는 인쇄기계를 제작하는 일을 하고 있었죠. 인쇄업이 사양산업이기도 했지만 IMF 경제위기를 겪으면서 더 이상 회사를 유지할 수 없었죠. 그래서 결국 사업을 포기하고 다른 일을 찾아봤어요.” 원래 생각했던 것은

- 2017-09-05 10:58

-

- 문화예술인 박재동의 멈추지 않는 꿈 “꿈이 많아서 힘들어, 하지만 그래서 행복해요”

- “는 좋았어. 너무 신비스럽고 재밌으니까. 아홉 살 때 봤는데, 지금 봐도 재밌어. 김산호 작가는 나와는 띠동갑인데 대단한 분이야.” 진심에서 나오는 우리나라 최초의 슈퍼히어로 만화인 에 대한 거듭된 찬사. 현재까지 이어지는 자신의 추억에 대한 감탄을 전하는 ‘ 동호회 회장’이자 시사만화계의 전설인 박재동(朴在東·65) 화백의 모습에는 세월을 고스란히 관

- 2017-09-05 10:57

-

- 값싼 그러나 격조 높은 미술품, 얼마든지 있다

- 우리의 미술품 시장은 화랑과 경매 회사로 양분되어 있다. 물론 작가가 직접 개인적으로 판매하는 경우도 있으나, 대부분 개인전 기간에도 작가는 화랑을 통해 소비자에게 판매하는 형식에서 벗어나지 못한다. 미술품은 그리거나 만드는 예술인의 정신세계가 투영되기에, 각각의 개성이 다르고 장르가 다르므로 공산품이나 생필품처럼 쉽게 살 수가 없다. 제아무리 저명한 작가

- 2017-09-01 09:04

-

- 조영환 AJ가족 인재경영원장 “가족을 고객처럼, 가정은 회사처럼 경영했죠”

- 조영환 AJ가족 인재경영원장(62)은 ‘가정도 회사처럼, 가족은 고객처럼 경영하라’고 말한다. 그는 “가정은 기업의 축소판”이라며 “가족에도 회사 경영 마인드가 유효하다”고 강조했다. 그는 실제로 1990년부터 가정경영계획을 수립해, 27년여 실행해온 성공적 가장이기도 하다. 삼성그룹에서 26년간 인사조직 분야를 담당했다. 이후 5년간 강연, 집필 등을 하

- 2017-09-01 09:04

-

- 문신, 어떻게 생각 하시나요?

- ‘선타투 후뚜맞’. 이게 무슨 의미일까? ‘허락 전에 문신을 하고 그 후에 부모님께 뚜들겨 맞겠다’는 뜻이다. 문신을 반대하는 기성세대와 문신을 개성 표현 방법의 하나로 여기는 신세대 간의 첨예한 대립을 제대로 보여주는 말이다. 사람들 몸에 문신을 새겨주는 타투이스트 ‘난도’를 만나 그들의 특별한 이야기를 들어봤다. ‘문신(tattoo)’이라는 단어를

- 2017-09-01 09:03

-

- 아직도 수행중이다

- 그렇지 않아도 다혈질인 필자를 화나게 하는 일 몇 가지가 있다. 아동 구타가 그중 하나다. 한참 일하던 소싯적에 피로 회복 겸 찜질방이나 스파를 즐겨 찾았다. 그날도 어린 딸아이를 데리고 들어온 한 여자가 짜증 섞인 목소리로 아이의 등짝을 때리는 모습에 발끈하면서 일이 시작되었다. “아줌마 아이도 아닌데 무슨 참견이세요?” 날선 반응에 질세라 “아이가

- 2017-08-30 11:12

-

- 순수하고 세련되고 흥겨운 도시, 세르비아 노비사드

- 세르비아 수도 베오그라드에서 북쪽 90km 지점에 있는 ‘노비사드(Novi Sad)’는 세르비아 제2의 도시다. 세르비아어로 ‘새로운 정원’을 뜻하는 도시 명을 가진 노비사드. 19세기, 오스트리아 합스부르크 통치 시절 때 세르비아인 중심으로 경제발전을 이뤘다. 도심 메인 광장에는 번성기의 멋진 건축물이 남아 아름답게 빛을 낸다. 거기에 도나우 강변과 페

- 2017-08-30 08:48

-

- “영원한 나의 영웅, 인호 형 보고 싶어요”

- “라디오코리아 뉴스를 말씀드리겠습니다!” 1989년 2월 1일, LA의 한인들은 눈물을 흘렸다. 라디오를 틀었는데 한국어가 나오고 한국 노래가 나왔던 거다. 이역만리 ‘미국’ 땅에서 말이다. 그렇게 수많은 한인들을 울렸던 목소리는 지금도 매일 오후 3시가 되면 어김없이 흘러나온다. 28년 동안, 그가 마이크를 놓았던 날은 손가락으로 꼽을 정도다. 그저 방송

- 2017-08-28 09:28

브라보 스페셜

![[브라보★튜브] 진심으로 사는 남자, 아조씨 추성훈](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2245120.jpg)