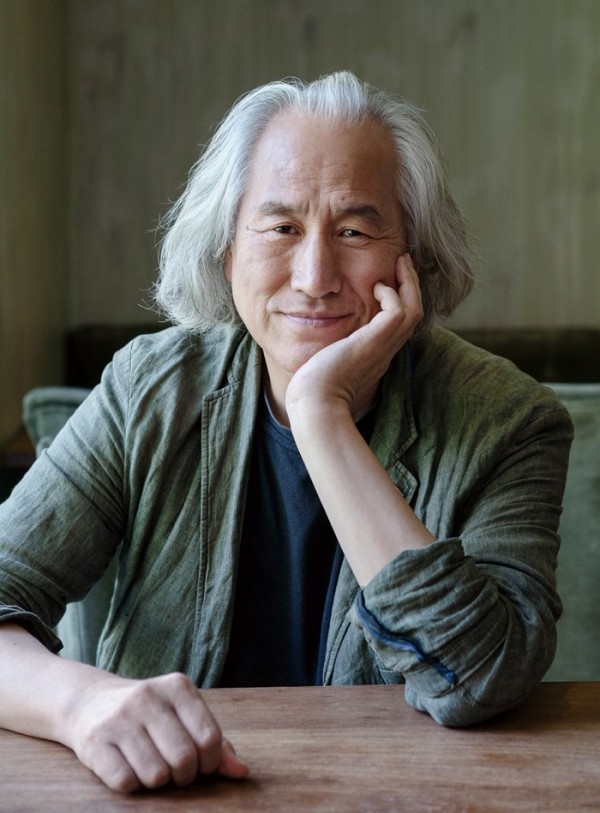

“<라이파이>는 좋았어. 너무 신비스럽고 재밌으니까. 아홉 살 때 봤는데, 지금 봐도 재밌어. 김산호 작가는 나와는 띠동갑인데 대단한 분이야.” 진심에서 나오는 우리나라 최초의 슈퍼히어로 만화인 <라이파이>에 대한 거듭된 찬사. 현재까지 이어지는 자신의 추억에 대한 감탄을 전하는 ‘<라이파이> 동호회 회장’이자 시사만화계의 전설인 박재동(朴在東·65) 화백의 모습에는 세월을 고스란히 관통해온 천진함이 느껴졌다. 그 자신이 만화가이지만 그 누구보다도 만화를 많이 읽으며 사랑한다고 말하는 사람다운 모습이었다. “만화가 얼마나 재밌어요? 만화에 안 빠지는 사람은 이해할 수가 없어.”

박재동 화백은 만화가게를 운영하던 부친 덕분에 어릴 때부터 만화에 빠져 살았다고 한다.

“아버지가 원체 책을 좋아하셨죠. 원래는 서점이었는데 만화가 늘어나며 만화가게가 됐어요. 얼마나 행복하겠어. 집이 곧 보물섬이었으니 남들이야 뭐라건, 멋진 상상과 그림으로 가득한 만화책들을 매일 원 없이 볼 수 있다는 게 무지 행복했어요. 그 만화들에서 받은 영향이라는 건 이루 말할 수가 없지요. 전 지금도 그때 열광케 했던 만화가들을 잊을 수가 없어요. 문화예술이 주는 가치를 이젠 만화가 채워주기 시작한 거죠.”

등록금이 싸서 서울대를 가다

그러나 그가 자랄 당시만 해도 만화에 대한 편견은 강했다. 사실 그때에 비하면 세상이 수십 번은 변한 지금도 만화에 대한 시선은 그리 고운 편만은 아닐 정도니, 그 편견의 역사적 깊이를 짐작할 수 있다.

“만화를 못 보게 하는 어르신들이 많았지. 하지만 만화를 좋아하는 아이들은 공부도 잘해요. 그 자체가 독서거든.”

만화가 곧 공부가 된다는 말은 그 자신이 서울대학교 미술대학과 대학원을 졸업하고, 지금은 한국예술종합학교의 교수로 재직하고 있기에 할 수 있는 말이리라.

“그림을 그릴 수 있는 대학교면 어디든 좋았지. 그런데 서울대를 가야 내가 대학을 다닐 수 있었어요. 왜냐하면 등록금이 쌌거든.”

전교 1등과 전교 꼴찌를 넘나들다

서울대를 들어갔을 만큼, 그는 공부를 잘했다. 전교 1등도 해본 적 있다. 그러나 그는 좀 독특한 전교 1등이었다. 전교 꼴찌(꼴등)를 해본 적도 있기 때문이다.

“공부 잘하는 애들이 내가 꼴찌하는 걸 보고 이해를 못했지. 별세계 아이라고 생각했어요. 그런데 꼴찌도 기술이야. 천운이 있어야 해.”

그는 심지어 전교 꼴찌를 ‘쟁취하기 위해’ 계획적으로 꼴찌가 된 적도 있었다.

“나랑 꼴찌를 다투는 친구가 있었어. 그 친구에게 대신 시험을 봐달라고 했더니 너무 좋아하는 거야. 그렇게 하면 이젠 자기가 꼴찌가 아닐 수 있으니까. 우선 내 책걸상을 없앴어. 누구도 모르는 곳에 숨겨놨지. 그렇게 숨겨놓으면 선생님이 볼 때 결석이 없단 말야. 그리고 그 꼴찌 친구가 ‘선생님, 답지 하나 모자릅니다’라고 하면 선생님이 그랬나 하며 답지 한 장을 더 줘. 그러면 그 친구가 자신의 답안지와 똑같이 내 답안지를 쓴 후에, 자신이 확실히 아는 것도 일부러 틀리게 쓰는 거야. 그렇게 내가 꼴찌를 쟁취했었지(웃음).”

그 누구도 원치 않았던 꼴찌를 차지한 ‘괴짜’ 박재동의 일면이다.

“아버지는 내 성적이 어느 정도였는지 몰랐어요. 우리 반에 우리 아버지와 똑같은 이름인 애가 있었거든. 걔한테 통지표에 도장을 찍어 달라고 부탁하고 그걸 학교에 낸 거야. 그래서 내 성적 통지표가 아버지에게 간 적은 한 번도 없었지. 그런데 전교 꼴찌가 되니 학교에서 아버지를 호출했어.”

자신이 전교 472명 중 472등이라는 말을 들은 아버지는 별 반응 없이 가만히 있었다.

“하지만 가만히 있어도, 말을 안 해도 알 수 있었지. 속으로 화를 삭이신다는 걸. 아버지의 그런 모습을 보면서 그래 ‘꼴찌는 너무 했다, 공부를 해야겠다’ 결심하게 됐어.”

‘진짜’ 꼴찌와의 만남

전교 꼴찌를 경험한 그에게는 나름의 ‘꼴찌 철학’이 있었다. 꼴찌인 아이들을 봐도 그는 자신 또한 꼴찌였기에 다가갈 수 있었다고 말한다.

“꼴찌한 아이에게 ‘저 새끼, 왜 맨날 꼴찌해?’ 하는 마음이 없거든. 되려 친구처럼 친근한 생각이 들지. 그리고 전교 꼴찌였던 나는 그놈한테 뭐라고 말을 할 수 있는 거야. 그런 아이들에게는 꼴찌 아닌 사람이 말하면 먹히지 않는 게 있는 것이고.”

그리고 사실, 그는 ‘진짜배기 꼴찌’에 대한 묘한 콤플렉스가 있었다.

“내가 어른이 되어 서울민예총에 갔을 때 거기서 전국 꼴찌를 만난 거야. 난 전교 꼴찌라는 자부심이 있었는데 그 사람은 전국 꼴찌였지. 그런데 이 친구가 정말 사람이 좋아. 독특해. 나하고 뭐가 다르냐 하면, 나는 꼴찌를 했지만 진정한 꼴찌는 아니야. 먹물이지. 그래서 가출한 아이들을 만나면 ‘어떻게 하면 이 아이들을 집으로 다시 돌아가게 할 수 있을까’를 생각해. 사실 아이들이 집으로 돌아가야 한다고 생각하는 순간, 나는 그 아이들을 존중하지 못하는 거지. 그런데 그 사람은 그런 생각 자체를 안 해. 가출한 아이들을 만나면 그냥 친구로 지내. 그게 훌륭한 거야. 진정한 전국 꼴찌야. 하지만 나는 수법을 써서 꼴찌가 됐으니 평범한 사람이지.”

고 김근태 의원은 노동운동을 하면서도 자신이 노동자들과 완전히 일치되지 못하는 게 아닌가 하는 문제로 계속 고민했다고 한다. 그 자신이 서울대학교 출신의 엘리트였기 때문이다. ‘나는 진짜 꼴찌가 아닐지도 모른다’는 박재동의 고민도 그와 비슷했다. 그것은 그들이 가장 낮은 자리에 있는 이들과 동반자로서의 삶을 추구하기에 안고 갈 수밖에 없는 화두이기도 했다.

시사만화의 전설로 거듭나다

‘시사만화는 박재동의 이전과 이후로 나뉜다’는 평을 받는 그이지만, 막상 그는 만화가가 될 생각이 그리 없었다.

“미대를 나와서 어찌어찌하다 보니 민중미술가가 됐지. 그런데 민중미술은 메시지가 강해서, 저렇게 무섭게 하는 것보다는 만화가 낫겠다고 생각한 적이 있었어.”

그러나 그는 그럼에도 불구하고 당장 만화를 시작하지는 않았다. 교사로서의 삶에 푹 빠져 있었기 때문이다.

“고등학교 미술교사를 하는데 너무 행복한 거야. 아이들에게 사랑을 주면 백 배로 돌아와. ‘이보다 더 좋을 순 없다’는 극치감을 느꼈지. 그런데 나는 그림을 그려서 극치감을 느끼고 그림으로 인생에 승부를 걸어야 하는 사람인데, 교육으로 극치감을 느끼면 그림이 필요 없어지는 것이니까. 그림을 안 그려도 불안하지 않다는 게 불안한 거야. ‘어유, 큰일 나겠다’ 싶어 학교를 그만뒀어.”

그는 학교를 그만둔 후 출판사 일러스트레이터로 일했다. 그러면서도 그림을 ‘죽도록’ 그리고 싶었다.

“한겨레가 창간하면서 시사만화가를 모집했지. 후배가 해보라고 했고 응모를 했는데 된 거야. 그때만 해도 내가 만화가가 된 건 만화가가 되기 위해서가 아니라 당시 노태우 군사정권에서 민주화운동을 한다는 개념이었어. 그러다 보니 8년 동안 했는데, 하다 보니 내가 이 일에 맞다, 잘한다는 생각이 들었지. 덕분에 진짜로 그림을 죽도록 그리게 됐어(웃음).”

시사만화를 그만둔 그는 현재 다시 한 번 교육자로서의 삶을 이루고 있는 중이다. 그에게 이상적인 교육이란 어떤 모습일까?

“지금의 교육은 뻑뻑한 게 있지. 선생이 어떤 수업을 해야 할까를 고민하지 아이들에게 뭔가를 배우겠다는 생각은 별로 못해. 그건 아이를 정말로 존중하는 게 아닌 거지. 새로운 시대의 교육은 아이들을 믿고 맡겨야 해. 좋은 교육을 하려면 선생들끼리만 모여서 토론하는 게 아니라 아이들과 함께 얘기를 해야 한다고. 과거 교육은 어떠했고, 현실적으로 기업에서는 이런 것을 원하고, 4차 산업혁명은 이렇고, 입시는 이런 식으로 되어 있고 등등 이 모든 것을 아이들과 공유하고 얘기를 해야 한다고 봐.”

그는 또한 아이들이 일찌감치 자신의 직업을 확정해 그것에 몰두하도록 도와줘야 한다고 주장했다.

“장사를 할 사람은 초등학교 때부터 계속 장사와 관련된 공부를 하는 거야. 장사 외의 다른 과목들은 교양 삼아서 배우면 되잖아. 장사를 할 게 확실한데 영어가 필요하면 영어를 배우도록 하면 되는 거고. 의사가 되어야겠다면 의사 공부를 어릴 때부터 해야 해. 그리고 그걸로 돈 버는 경험도 해야 해.”

무언가에 푹 빠져 정신없이 하루를 보내는 아이들이 많아졌으면 하는 것이 그의 바람이다.

교육과 통일에 자신을 바치고 싶다

예순 중반을 넘었지만 교수 박재동이 아닌 인간 박재동은 여전히 미래를 향한 꿈에 부풀어 있었다.

“하고 싶은 게 너무 많아. 개인적인 꿈은 애니메이션과 영화가 섞인 것을 만들고 싶어. 그쪽에 나같이 ‘산만한 놈’이 할 수 있는 게 있을 거야. <달마가 동쪽으로 간 까닭은>이라는 영화를 만든 배용균 감독 때문에 한때는 영화배우가 될 뻔도 했지(웃음).”

그는 일각에 있었던 교육감 제안에 대한 얘기에는 손사래를 쳤다.

“그거 내 절대 안 하지. 그걸 하면 난 완전히 다른 길로 가는 거니까. 그래서 ‘난 안 한다, 작품할 거다’라고 대답해줬어. 그런데 그쪽에서 ‘아니, 선생님. 아이들이 행복한 얼굴이야말로 선생님의 작품 아닌가요?’라고 되묻는데 어휴 쒸…(웃음). 그런데 아무리 생각해도 아니야. 고사했지.”

박재동은 천생 자유인일 수밖에 없다. 장르에 대한 편견 없는 자유와 자신의 활동을 자신이 온전히 다루고자 하는 자유. 그리고 그 자유로 이루고 싶은 큰 꿈이 있다.

“아이들이 어릴 때부터 자기를 찾아서 자립해서 살 수 있는, 당당하게 살 수 있게끔 해주고 싶어. 그리고 남북관계가 잘돼서 막힌 혈이 확 뚫리면서 새로운 꽃이 피게끔 하는 것.”

당장은 특별한 일은 없지만 교육과 통일을 위해 자신을 던지고 싶다는 그의 말은, 그의 육십 년 넘는 만화 사랑만큼이나 오랫동안 그를 사로잡고 있는 게 아닐까 생각하게 만들었다. 자유로운 문화예술인으로서 묵묵히 자신만의 깊은 우물을 파고 있는 그의 모습이 우회해서 드러내고 있듯이.

“꿈이 많아서 힘들어, 하지만 그래서 행복해요.”

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2299200.jpg)