최 씨는 은퇴 전 자산 운영을 할 때는 일희일비하지 않는 여유 있는 투자자라고 자평했다. 그랬던 그가 그동안 모아놓은 자산을 인출해야 하는 시점이 되었을 때 자꾸 주저하는 자신의 모습을 발견하고 스스로 놀라고 있다.

은퇴자산의 적립과 인출을 비유할 때 닭과 돼지의 우화가 자주 인용된다. 친구 사이인 닭과 돼지가 있다. 닭이 돼지에게 식당을 같이 하자고 제안한다. 돼지는 닭에게 주 메뉴를 무엇으로 할 것인지 묻는다. 닭은 ‘햄과 달걀’이라고 답한다. 닭의 대답을 들은 돼지는 잠시 고민하다가 닭의 제안을 사양한다. 닭이 이유를 묻자 돼지는 답한다. “넌 달걀을 낳으면 되지만 나는 나를 갈아 넣어야 하잖아.”

적립이 닭이라면 인출은 돼지다. 은퇴자산 적립기는 소득이 발생하는 시기이기 때문에 은퇴자산 자체에 대한 관심이 상대적으로 적다. 하지만 인출기에는 지금까지 모아놓은 은퇴자산이 전부다. 그만큼 고려해야 할 것이 많다. 생활비는 얼마나 들까? 자식들에게는 얼마를 줘야 하나? 언제까지 버틸 수 있을까? 등 근본적인 고민부터 금리나 세금, 연금 수령 방법까지 은퇴 전에는 전혀 고민거리가 아니었던 것들이 한꺼번에 몰려온다. 그러다 보니 정작 중요한 것을 놓치는 경우가 자주 발생한다.

‘인플레이션’과 ‘장수’ 리스크

은퇴 전 적립기뿐 아니라 은퇴 후 인출기에도 수익률을 당연히 챙겨야 한다. 수익률을 추구할 때 동시에 고려해야 할 것은 바로 리스크다. 보통 은퇴 후 리스크 관리라고 하면 투자로 인한 손실가능성만 생각하기 쉽다. 당장 눈앞에 보이는 이런 리스크 외에도 꼭 챙겨야 할 리스크는 인플레이션과 장수 리스크다. 인플레이션은 가만히 있는 은퇴자산을 갉아먹는다. 장수는 인류의 바람이지만, 은퇴자에게 가장 큰 공포는 너무 오래 사는 장수 리스크다. 인플레이션과 장수는 눈에 보이지 않지만 정말 위험한 리스크다. 시퀀스 리스크가 그런 위험의 예다.

시퀀스 리스크는 ‘수익률 순서 위험(Sequence of Returns Risk)’이라고 하는데, 수익률이 어떤 순서로 발생하는지에 따라 은퇴자산의 고갈 속도가 달라지는 위험을 말한다. 같은 평균 수익률을 기록하더라도 하락장이 은퇴 초반에 집중되면 인출로 인해 자산이 훨씬 빠르게 소진되고, 이후 수익률이 높더라도 회복이 어렵다. 반대로 은퇴 초기에 수익률이 높다면 이후 하락장이 와도 자산 소진 속도가 훨씬 늦어진다.

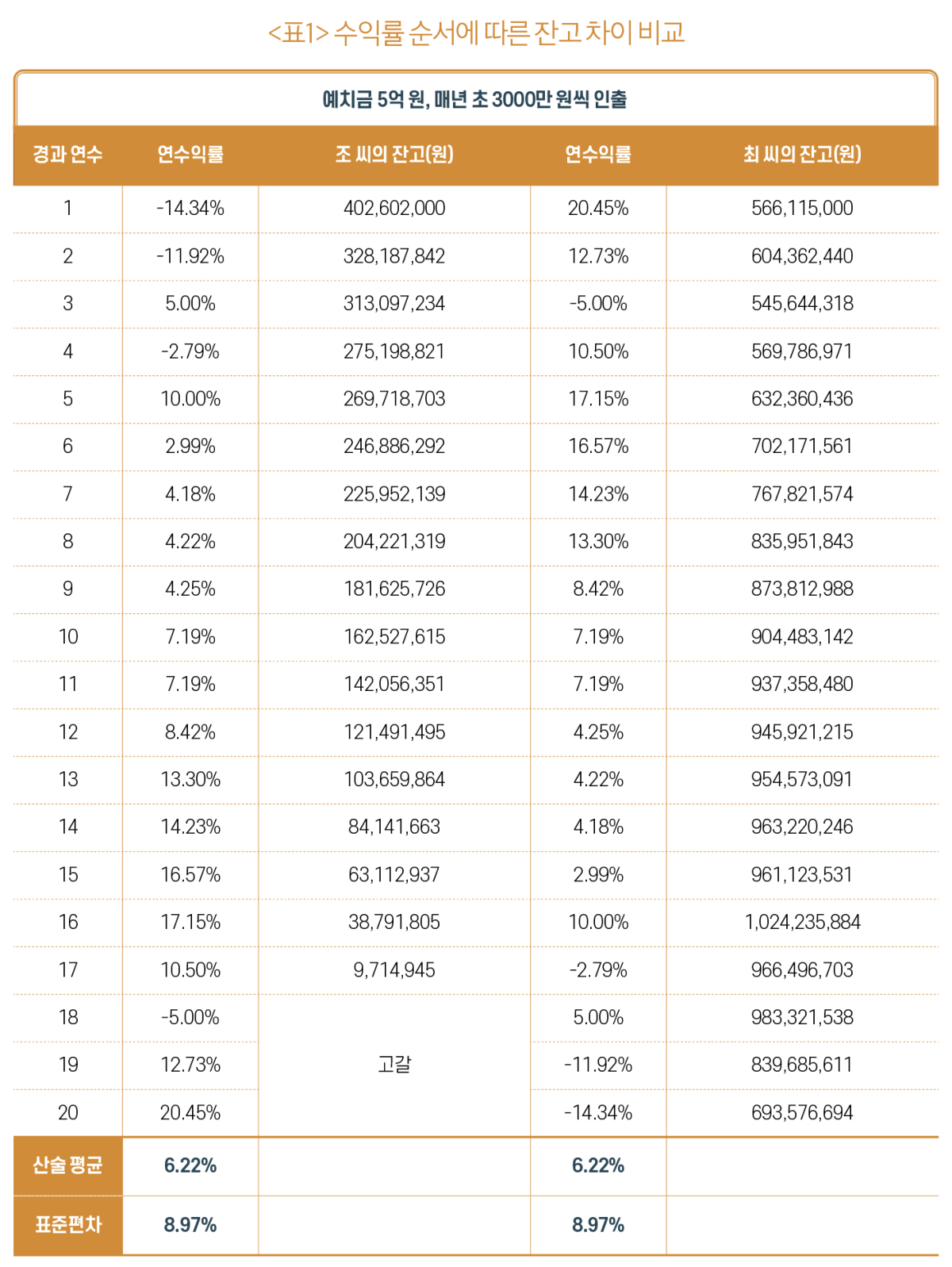

예를 들어 조 씨와 최 씨가 각각 5억 원의 은퇴자산을 예치했다고 가정하자. 그리고 두 계좌의 20년간 연평균 수익률이 6.22%, 위험(표준편차)은 8.97%로 동일하고, 수익률의 순서만 <표1>과 같이 다르다고 하자. 그러면 두 사람의 20년 뒤 잔고는 각각 15억 4900만 원으로 동일하다. 그런데 인출이 있으면 결과는 달라진다. 만약 두 사람이 각각 5억 원의 은퇴자산을 예치한 후 매년 초 3000만 원씩 인출하고 수익률이 표와 같이 발생했다면, 조 씨는 17년 만에 자금이 고갈되고 최 씨는 20년 되는 시점까지 매년 3000만 원씩 인출하고도 잔고가 약 6억 9000만 원이 된다.

이처럼 평균 수익률만으로는 실제 은퇴자금 운용 결과를 예측하기 힘들다. 수익률의 순서, 특히 은퇴 초기 10년의 성과가 전체 은퇴 기간의 자산 잔존에 영향을 준다. 인출기에는 자산 운용과 인출이 동시에 이루어지기 때문에, 단순히 투자수익률만 따지는 적립기와 달리 시퀀스 리스크가 핵심 변수로 작동한다. 따라서 인출기에 해당하는 은퇴자들은 포트폴리오 및 인출 전략에 반드시 시퀀스 리스크를 반영해야 한다.

인출 방식과 자산 포트폴리오 조정으로 대응 가능한 시퀀스 리스크

시퀀스 리스크는 수익률 순서라는 통제 불가능한 영역에 속하지만, 인출 방식과 자산 포트폴리오 조정을 통해 이 위험에 대응할 수 있다. 시퀀스 리스크 관리 전략은 크게 ‘인출 전략’과 ‘자산 배분 전략’으로 나눌 수 있다.

첫째, 인출 전략이다. 매년 같은 금액을 인출하는 정액 인출은 단순하지만 시장이 하락할 경우 자산 고갈 위험이 크다. 반면 매년 남은 자산의 일정 비율을 인출하는 정률 인출은 원금 고갈 위험을 줄인다. 대신 시장 상황에 따라 생활비가 크게 변동되는 단점이 있다. 이 두 방식을 보완하는 것이 소위 ‘유연한 인출 전략’이다. 예를 들어 포트폴리오 가치가 특정 기준 아래로 떨어지면 인출액을 줄이고 기준을 초과하면 인출액을 늘리는 전략이나, 인플레이션율에 따라 인출률을 조정하는 방식 등이다. 또는 지출을 필수와 재량으로 나누어, 시장 상황이 나쁠 때는 재량 지출을 줄이는 방법도 효과적이다.

둘째, 자산 배분 전략이다. 널리 알려진 것은 버킷 전략(Bucket Strategy), 소위 바구니 전략이다. 이는 은퇴자산을 단기(1~5년), 중기, 장기 등 여러 개의 ‘버킷(바구니)’으로 나누어 관리하는 방식이다. 단기 버킷에는 현금이나 단기 채권 등 안전자산을 보관해 시장 등락과 관계없이 생활비를 인출하고, 장기 버킷에는 주식 등 성장 자산을 담아 장기 수익을 추구한다. 중장기 버킷에서 발생한 초과수익금은 단기 버킷으로 이동한다. 이러한 리밸런싱(자산 재배분) 전략은 주기적으로 포트폴리오의 자산 비중을 원래 계획대로 되돌리는 과정으로, 단순한 버킷 전략만 사용하는 것보다 나은 결과를 가져올 수 있다.

시퀀스 리스크 관리 원칙을 실제 투자에 적용하기 위해 상장지수펀드(ETF)를 활용한 포트폴리오를 구성해볼 수 있다. ETF는 저렴한 비용으로 다양한 자산에 쉽게 분산투자할 수 있어 은퇴자에게 적합한 도구다. 그리고 ETF를 통한 포트폴리오 구성과 별개로 1~3년치 생활비에 해당하는 금액을 현금, 머니마켓펀드(MMF), 단기 채권 등 유동성 높은 자산으로 따로 마련해두는 것이 중요하다. 이 ‘유동성 버킷’은 시장이 급락했을 때 투자자산을 헐값에 매도하지 않고 생활비를 충당할 수 있는 핵심적인 안전장치다.

이러한 포트폴리오를 구성한 후에는 최소 연 1~2회 정기적인 리밸런싱을 통해 처음 설정한 자산 비중을 유지하는 것이 시퀀스 리스크 관리의 핵심이다.