-

- 울트라 마라토너처럼 살고 싶다

- 인생을 마라톤에 비유한다. 육상 중에서 가장 긴 거리를 달려야 하는 마라톤이 인생의 굽이굽이 한평생과 같다는 말로 이해한다. 인생에 있어서 초년, 중년, 말년이 있다면 마라톤에도 초반전 중반전을 거쳐 마지막 골인지점의 최후의 승부처가 있다. 초반이나 중반에 선두에 서지 못해도 힘을 비축하였다가 마지막 승부처에서 다른 선수를 따돌리고 먼저 들어오는 선수가

- 2018-02-16 10:49

-

- 내 집으로 노후생활비 마련하기

- 서울시 서대문구에 사는 민모(63) 씨는 6억 원대 아파트를 담보로 주택연금 가입을 고민하고 있다. 그는 “은퇴하고 보니 겨우 집 한 채가 노후 재산 전부인데, 당장 처분하기도 마땅치 않다”며 “집을 작은 곳으로 옮기는 것도 방법이겠지만, 정든 내 집에서 평생토록 살면서 연금을 받는 주택연금 가입이 낫겠다는 생각”이라고 말했다. 장수는 축복이지만, 무전

- 2018-02-09 10:49

-

- 인간관계 속에서 더 오래 더 살래

- 100세 시대라고 한다. 과연 100세를 산다는 것은 모든 이에게 축복일까. 저출산과 맞물린 우리나라의 고령화는 여러 면에서 불안한 미래를 암시하고 있다. 주거 문제도 마찬가지다. 라이프사이클이 바뀌면서 시니어들에게 집은 더 크고 빈 공간이 된다. ‘노후에 어디서 살고 싶은가?’라는 설문에 많은 시니어가 ‘지금 살고 있는 집에서 계속 살고 싶다’는 답을

- 2018-02-09 10:47

-

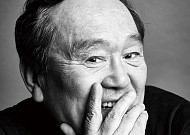

- 이재무 시인, 늙은 나무가 피우는 꽃은 언제나 젊다

- 60년 만에 돌아온 무술년, 환갑을 맞이한 ‘58개띠’ 이재무(李載武·60) 시인. 음악다방에서 최백호의 ‘입영전야’를 듣고 군대에 다녀온 뒤 청년 이재무가 만난 시는 위안과 절망을 동시에 안긴 존재였다. 자신의 20대를 무모한 소비이자 아름다운 열정의 시간이라 말하는 그는 가난으로부터 도망치고 싶어 얼른 노인이 되길 바란 적도 있었다. 그리고 어느덧 이순

- 2018-01-11 14:25

-

- 당신의 꿈은 있습니까?

- 꿈은 인간이 살아가는 이유다. 꿈을 꾸는 자 이룬다. 꿈을 꾸지 않는다면 희망이 없는 삶을 살 수밖에 없다. 데면데면한 일상이 되고 삶의 의욕도 상실된다. 상암동에서 펼쳐진 월드컵 경기에서 대한민국은 큰 꿈을 함께 꾸었고 끝내는 그 꿈을 이뤘다. “꿈은 이루어진다!” 한국인이 새로 만들어낸 희망 메시지다. “당신의 꿈은 무엇입니까?”라 질문하였을 때 망설이

- 2018-01-09 17:07

-

- 선택

- 사람이 살아가는 동안은 선택의 연속이다. 잘한 선택인지 아닌지 고민도 많고 선택하지 않아 못 간 길은 언제나 궁금하고 그립다. 한순간의 선택으로 인생이 바뀌기도 하고 성공과 실패를 가르기도 한다. 살아오면서 필자에게도 수많은 선택이 있었다. 후회가 되는 일도 있었고 잘했다고 생각되는 일도 많았다. 이번에 어떤 기회가 있어 이력서와 자기소개서를 쓰게 되었

- 2018-01-09 15:39

-

- ‘비밥바룰라’ 욜로 시니어로 돌아온 박인환

- “천국으로 들어가기 전 두 가지 질문에 대답해야 해. 하나는 인생에서 기쁨을 찾았는가. 또 다른 하나는 당신의 인생이 다른 사람들을 기쁘게 해주었는가.” 영화 ‘버킷리스트’ 속 대사다. 인생의 기쁨과 타인을 기쁘게 하는 지점이 같은 사람을 찾자면, 그이가 바로 배우 박인환(朴仁煥·73) 아닐까? 평생 연기를 통해 삶의 즐거움을 찾고, 대중에게 웃음을 선사하

- 2018-01-06 09:35

-

- 제2의 전성기를 꿈꾸는 ‘디바’ 임수정

- 취기가 오른 탓일 수도 있겠지만 나의 피아노 선제공격이 먹혔다. 임수정이 바로 옆에서 노래하고 내가 피아노 반주를 했다. 이슬 같은 여자 임수정과 참이슬을 마주하고 흥이 돋는 밤을 보냈다. “무작정 당신이 좋아요~ 이대로 옆에 있어주세요~” 이 노래가 TV에서 흘러나올 때 나는 가사 그대로 무작정 임수정이 좋아 죽었었다. 이 노래가 하루에도 몇 번씩

- 2017-12-26 15:36

-

- 사장님이 계시면 손님이 안 들어와요

- 아웃도어 브랜드 매장을 다섯 군데나 갖고 있는 올해 환갑을 지낸 K 사장은 나와 테니스 동호회원이다. 이분은 30대 초반부터 이런 피복장사를 해왔으니 이 방면에서는 알아주는 베테랑이다. 한때는 본사에서 매출을 가장 많이 올려주는 가맹점이라고 특별대우와 표창장도 받았다고 한다. 본사에서 경쟁브랜드사와 맞장 뜰 지역에는 K 사장에게 적극 지원을 전제로 점포를

- 2017-12-13 19:37

-

- ‘돈이 보이는’ 국민연금에 대한 오해와 진실

- # “다단계 피라미드에 불과하다. 처음 가입한 사람에게는 고수익을 보장해주지만 가입자가 줄면 파산하는 것과 같다.” 그레고리 맨키프 하버드대 경영대학 교수가 국민연금을 두고 한 말이다. 향후 고령화로 연금 수급자가 증가하면, 머지않아 국민연금 기금이 바닥날 수 있다는 우려는 이 같은 맥락에서 나온다. ‘연금 고갈론’ 외에도 쥐꼬리만 한 연금이 나온다 해서

- 2017-12-04 10:07

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)