-

![[삶의 변화가 된 이 한권의 책] 월터 레어드(Walter Laird)의 테크닉 오브 라틴댄싱(Technique of Latin Dancing)](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/933694.jpg)

- [삶의 변화가 된 이 한권의 책] 월터 레어드(Walter Laird)의 테크닉 오브 라틴댄싱(Technique of Latin Dancing)

- 2003년이니 스포츠 댄스를 배운지 10년쯤 되었을 무렵이다. 당시만 해도 댄스에 대한 이미지도 아직 개선되지 않았었고, 스포츠댄스를 제대로 이해하는 사람들이 거의 없었다. 백화점 문화센터에서 스포츠 댄스를 가르친다 하여 등록했으나 배우다 보니 스포츠 댄스가 아닌 포크댄스였다. 지터벅 같은 사교댄스를 가르치기도 했다. 3년쯤 지나자 그 강사 밑에서는 더 배

- 2016-09-05 16:42

-

![[박원식이 만난 귀촌(귀티나는 촌사람)] 충북 보은군 산골짝에 사는 이종원씨](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/929755.jpg)

- [박원식이 만난 귀촌(귀티나는 촌사람)] 충북 보은군 산골짝에 사는 이종원씨

- 테레사 수녀의 통신에 따르면 ‘인생이란, 낯선 여인숙에서의 하룻밤’이다. 덧없고 허무한 게 삶이라는 얘기다. 과연 그렇지 않던가? 부평초처럼 떠돌다 허둥지둥 저승에 입문하기 십상인 게 삶이다. 그저 따개비처럼 견고하게 들러붙은 타성의 노예로 간신히 살다가 파장을 보기 쉽다. 어이하나? 저마다 나름의 대책과 궁리가 있을 터인데, 백발의 사진가 이종원씨(72

- 2016-09-05 10:14

-

![[명사와 함께하는 북人북] '비교하지 않아 행복한 들국화 인생' 도종환 시인·국회의원의 <사람은 누구나 꽃이다>](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/929596.jpg)

- [명사와 함께하는 북人북] '비교하지 않아 행복한 들국화 인생' 도종환 시인·국회의원의 <사람은 누구나 꽃이다>

- 도종환(都鍾煥·62)의 는 그가 교사직을 그만두고 깊은 산 속 황토 집에 머물며 쓴 산문집이다. 책이 처음 나왔을 때만 해도 그는 가슴 따뜻한 사랑을 이야기하는 시인으로 불렸지만, 10여 년이 흐른 지금 ‘국회의원(더불어민주당)’이라는 수식어가 덧붙었다. 그동안 세상도 참 많이 변했고, 그를 향한 몇몇 대중의 눈길도 달라졌지만 그는 여전히 들국화를 좋아하

- 2016-09-05 10:14

-

- [기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 늘그막에 얻은 내방

- 필자 집 작은방은 누구에게도 방해받지 않는 나의 아지트이다. 필자는 결혼 후 시댁에서 살다가 아이가 4세 되던 해 분가했다. 서울 장충동 시댁이 저택 같은 큰 집이었지만 독립해서 남편과 아들과 셋이서만 살 수 있다는 생각에 서울 변두리 방 2개짜리 작은 아파트에 망설임 없이 너무나 행복한 마음으로 이사했었다. 시어른 참견 없이 필자가 주체가 되어 가정

- 2016-09-02 14:14

-

- 칡과 강아지 이야기

- 칡은 시골 아이들의 주전부리였습니다. 동네 친구들 하고 삽과 괭이를 들고 마을 뒷산에 올라가서 칡넝쿨 중 크고 실한 놈을 골라 괭이로 그 주위를 파들어 갑니다. 옆에서 친구들이 칡넝쿨을 잡아 당겨주면 파기가 훨씬 수월합니다. 낮은 산이어서 큰 칡은 없고 아이들 팔뚝 굵기 정도입니다. 톱으로 5~10cm정도씩 잘라서 입으로 겉껍질을 찢어서 뱉어 버리고 속에

- 2016-09-02 13:52

-

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 언제나 그 자리에](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/932340.jpg)

- [기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 언제나 그 자리에

- 나만의 아지트로 가는 길은 누구도 눈치 채기 어렵다. 아니 길이 없다고 하는 편이 좋겠다. 북한산 좁은 등산로를 오르다가 오 부 능선 어느 지점에서 등산로를 살짝 빠져서 큰 나무 사이로 들어가야 한다. 그리고 약간 경사가 있는 비탈길을 내려간다. 그 비탈길은 나무가 빽빽해서 주변 지형과 하늘이 잘 보이지 않는다. 그렇게 조심조심 내려가다 보면 어느 순간 마

- 2016-09-02 13:00

-

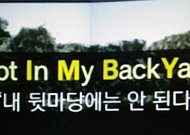

- 님비 현상으로 우리 동네는 와글와글.

- 꼭 필요하지만 혐오시설이나 인식이 좋지 않은 단체가 우리 이웃에 생기는 건 용납할 수 없다는 지역 이기주의로 우리나라에서도 장애인 시설이나 쓰레기 소각장, 하수 처리장, 핵 폐기물처리장, 화장장 등이 문제가 되고 있는데, 있어야 하지만 ‘내 뒷마당에서는 안 된다 (not in my backyard)' 를 뜻하는 님비현상을 다들 아실 것이다. 언젠가 필자는

- 2016-09-01 14:42

-

![[브라보가 만난사람] <백년을 살아보니> 저자 97세 김형석 교수, “두 친구가 가고 없는 세상, 텅 빈 것 같다”](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/929727.jpg)

- [브라보가 만난사람] <백년을 살아보니> 저자 97세 김형석 교수, “두 친구가 가고 없는 세상, 텅 빈 것 같다”

- 드물디드문 ‘90대 철학 교수’이자 글로써 1960~1970년대 한국 사회를 흔들었던 김형석(金亨錫) 연세대 명예교수는 요즘 활발한 강연과 집필 활동을 통해 그야말로 제2의 전성기를 맞이하고 있다. 최근에 100세를 바라보며 만든 책 (덴스토리 펴냄)를 출간한 김 교수는 오랜 세월 동안 겪은 다양한 경험과 깨달음에 대한 자신의 소회를 담담하게 펼쳐놨다. 결

- 2016-08-31 13:50

-

![[하태형의 한문산책] 가을, 등화가친의 독서 철](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/928485.jpg)

- [하태형의 한문산책] 가을, 등화가친의 독서 철

- 올 여름의 혹서(酷暑)는 유별났다. 하지만 ‘욕서수절란(溽暑隨節闌)’이라고 했던가. 찌는 듯한 무더위도 결국은 계절을 따라 끝나갈 수밖에 없고, 가을은 찾아오기 마련이다. 흔히들 가을은 독서의 계절이라 부른다. 가을을 독서와 연관시킨 유명한 글로는 당나라 때의 문인이자 정치가요, 당송팔대가(唐宋八大家)의 일인인 한유(韓愈)가 아들 ‘부(符)’에게 지어준 일

- 2016-08-30 10:38

-

![[이봉규의 心冶데이트] 윤영미 아나운서의 아련한 첫사랑](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/929765.jpg)

- [이봉규의 心冶데이트] 윤영미 아나운서의 아련한 첫사랑

- 이번 달부터 새롭게 진행하는 ‘이봉규의 心冶데이트’는 시사평론가 이봉규가 공인들을 만나 술 한 잔 기울이며 편하게 만나 은밀한 속내를 풀어내는 코너입니다. 꾸밈없고 날카로운 ‘돌직구’를 던져 차마 예상치 못했던 야들야들한 답변을 끌어내는 사심이 묻어나는 ‘술술토크’를 열었습니다. 글 이봉규 시사평론가 윤영미(57) 아나운서와는 방송을 같이 한 적도 여

- 2016-08-30 10:37

브라보 스페셜