-

- 할망구와 영감은 억울하다

- 할머니를 일컫는 말에는 여러 가지가 있다. 할매, 할멈 그리고 할망구 등이 그것이다. 할머니는 큰 어머니라는 뜻의 순 우리말이다. ‘할’은 ‘크다’라는 뜻의 순우리말 ‘한'이 변형된 말이다. 할머니는 원래 한어머니이다. 지금도 전남지역에 가면 할아버지를 한아버지라고 부르는 사람들을 흔히 볼 수 있다. 한아버지가 발음하기 편하게 할아버지로 변한 것이다.

- 2017-08-17 20:28

-

- 어느 택시기사의 아하 그렇구나!

- 지난해 가을 결혼식이 많은 토요일이었다. 양재역에서 지하철을 탈까하다가 논현동에 있는 호텔 결혼식에 늦지 않으려고 택시를 탔다. 그런데 택시문을 열고 좌석에 앉으려고 하는데 갑자기 운전석에서 “안녕하세요? 오늘 만나 뵈어 반갑습니다. 어디로 모실까요?” 언뜻 백밀러로 비치는 기사님의 얼굴은 백발의 노신사였다. 요즘 택시를 타면 싸움이라도 하고 막 돌아온

- 2017-08-11 15:02

-

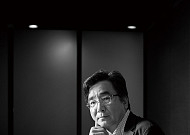

- 유종일 KDI 교수, 평생 동안 세상과 대결하다

- “안식년인데 안식을 못하고 있어요. 일이 많아서(웃음).” 주빌리은행장이자 KDI 국제정책대학원 교수인 유종일(柳鍾一·59) 교수는 사람 좋은 미소를 지으며 근황을 얘기했다. 그러나 그 인간미 넘치는 모습은 한국사의 거친 부침 속에서 단련된 표정이라고 해도 과언이 아니다. 무엇보다도 그는 경제민주화 개념을 적극적으로 현실화시키려는 노력을 기울이는 오피니언

- 2017-08-11 09:59

-

- 깨달음은 먼 곳에 있지 않다

- ‘깨달음’이라는 단어는 필자 같은 평범한 사람에겐 해당이 안 되는 말인 줄 알았다. 부처님이나 보리수나무 아래서 깨달음을 얻으시고 성현이나 훌륭한 사람들이 얻는 고귀한 생각일 거라고만 짐작했다. 친한 친구 삼총사 중 한 명인 이 여사는 독실한 불자다. 그래서인지 폭넓게 우리를 포용해주고 마음 씀씀이가 컸다. 그녀는 집에서 가까운 절에 열심히 다니기도 하고

- 2017-08-10 17:18

-

- 허안화 감독의 영화

- 최근 한국영상자료원에서는 ‘영화와 공간: 홍콩’이라는 주제로 홍콩 영화 수작들을 상영했다. 상영작 중 두 편이 허안화 작품이었다. 홍콩을 대표하는 영화감독 허안화(쉬안화, 許鞍華)의 작품들은, 일상을 통해 인생이라는 근본적인 문제를 생각할 수 있는 여백과 깊이를 안겨준다. 현실에 발 디디고 사는 서민의 삶을 그려내는 감독 중 허안화만큼 진실한 감독도 드물다

- 2017-08-09 10:56

-

- 귀촌 통해 천연염색가로 변신하다

- 늙음 뒤엔 결국 병과 죽음이 대기하고 있다는 점에서 나이를 먹는다는 건 하나의 애환일 수 있다. 그러나 아무리 어려울 때라도 살아갈 길은 있다는 뉴스는 비 오듯 쏟아진다. 비곗살처럼 둔하게 누적되는 나이테에 서린, 쓸모 있는 경험과 요령을 살려 잘 부릴 경우, 회춘과 안락을 구가할 수 있는 게 아니겠는가. 문제는 삶의 후반전, 그 인생 2막을 열어 내딛는

- 2017-08-08 09:54

-

- 더위에 지친 입맛 살리는 싱그러운 샐러드

- 장마가 지나고 폭염이 시작되는 8월. 초록빛 나뭇잎은 촉촉이 영글지만, 우리네 모습은 축축 늘어지기만 한다. 뜨거운 태양 아래 입은 마르고, 후끈한 날씨에 속이 답답하다. 이럴 땐 신선한 채소가 듬뿍 들어간 샐러드로 산뜻함을 충전하는 것 어떨까? 자연의 싱그러움이 가득한 옥상 텃밭이 있는 맛집 ‘에이블(ABLE)’을 소개한다. 브런치로 시작하는 여유로운

- 2017-08-03 08:42

-

- 연꽃이 피는 계절, 세미원의 낮과 밤

- 철마다 자연의 섭리에 따라 옷을 갈아입는 세미원의 풍경. 언제 가도 계절 특유의 정취를 느낄 수 있지만, 뭐니 뭐니 해도 연꽃이 만개하는 여름이 으뜸이다. 특히 6~8월은 야간 개장 기간으로, 시간을 잘 맞추면 세미원의 낮과 밤, 그리고 해질녘 광경까지 모두 만날 수 있다. 경기도 양평에 있는 세미원은 도심에서 접근성이 좋아 나들이를 즐기는 이가 많다

- 2017-08-02 10:24

-

- 병원에 대한 알쓸신잡, "이것은 알아두세요"

- 최근 TV 예능프로그램과는 어울릴 것 같지 않은 다섯 남자의 지식여행 프로그램 이 화제다. 사는 데 큰 도움이 될 것 같지는 않은, 그러나 들어보면 솔깃하고 재미있는 내용이 이 프로그램의 주를 이룬다. 이러한 잡다한 지식은 건강이나 병원 관련한 분야에도 분명히 존재한다. 당신을 위한 건강의 ‘알쓸신잡’ 무엇이 있을까. 전국 응급실 한자리에서 파악 집 안

- 2017-07-31 11:04

-

- 한의사가 말하는 '더위와 폐건강'

- 여름은 매우 더운 계절이다. 우리나라는 장마 후 본격적인 여름이 시작되기 때문에 습도 또한 높아서 무덥다. 습열이 무성해 불쾌지수도 올라가고 곰팡이도 피기 쉬우며 썩기 쉽다. 젊은 사람들은 괜찮지만, 나이 드신 분들은 일사병으로 돌아가시기도 한다. 여름을 잘 난다는 것은 습과 열에 잘 버티는 것을 의미하기도 한다. 한의학적으로 여름은 콩팥[水]이 약해져서

- 2017-07-31 11:03

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)