지방소멸 위기는 고령사회의 현실이다. 지방자치단체별로 살펴보면, 도시보다 군단위 지역에서 자연적 인구감소와 고령화가 더 빠르게 진행된다. 지방정부는 고령인구의 주거, 복지, 의료 인프라 확충 문제에 시급히 대응해야 한다. 이에 한국지방행정연구원이 발행한 ‘인구증가지역 사례분석을 통한 맞춤형 지방소멸대응 전략 연구’(2025, 박진경 외)를 토대로 지방소멸에 대응하는 전략을 살펴보는 시리즈를 마련했다.

지방자치단체의 인구감소는 국가의 인구감소의 원인인 저출생이 아니라 사회적 인구감소로 인해 발생한다. 이에 각 지자체는 젊은층 유입을 위한 일자리 마련에 애쓰고 있지만, 실제 인구소멸 지역에 활력을 불어넣는 유입 세대는 중장년 이상의 시니어층이다. 이에 정책의 방향이 젊은층을 향하기보다 실제로 지방 이주에 뜻이 잇는 중장년 세대를 겨냥하는 것이 즉각적인 효과로 이어질 것으로 보인다.

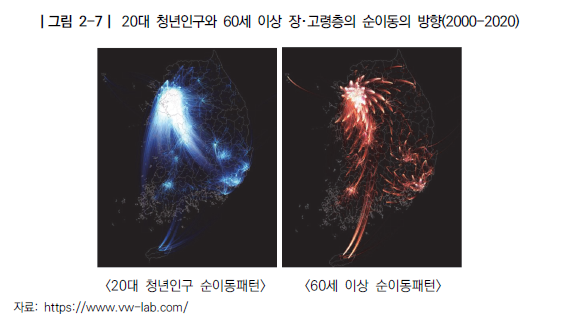

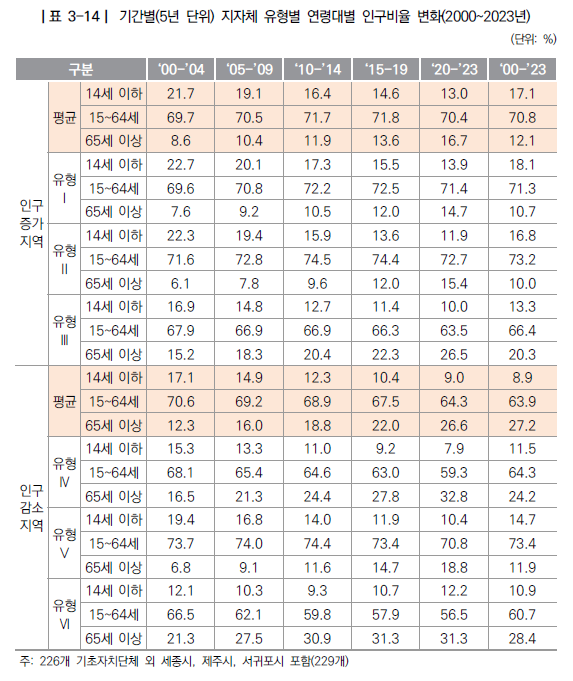

연구 보고서에 따르면 2023년 기준 고령인구 비율은 전국 19%다. 비수도권 비율은 21.1%로 수도권 비율 16.7%보다 4.4p(포인트) 높다. 비수도권에서 더욱 빠르게 초고령 사회에 진입한 까닭은 2000년대 이후 출생률 하락과 더불어 청년층의 비수도권 이탈, 중장년층과 노년층의 귀농귀촌 등이 맞물린 데 있다. 고령층 인구는 특히 농어촌과 중소도시에서 빠른 속도로 늘어나고 있다. 인구감소지역 내 고령인구는 2000년대 초반 12.3%에서 2020년대 초반 26.6%까지 뛰었고, 가장 심각한 군단위 지역에서는 32.8%에 달했다.

연령을 세부적으로 나눠 이주 유형을 보면 주목할 부분이 있다. 거대한 고령화의 흐름으로 전국의 15세 미만 인구는 감소하는 반면 고령인구는 증가하고 있다. 특히 인구증가지역의 경우 15세 미만 유소년인구는 2000년 대비 2023년에 88.4만명이 감소했으나, 고령인구는 302.4만명이 증가한 것으로 나타났다. 은퇴 이후 중장년과 고령층의 지방 이주 유형이 U턴(고향 귀환), J턴(고향 인근 거주), I턴(무연고 이주)으로 다변화하는 모습이다. 군단위 지역으로 유입되는 인구 유형에 가장 많은 응답자(57.1%)가 스스로 ‘U턴형’이라고 인식하고 있으며, 이어서 ‘J턴형’ 33.3%, ‘I턴형’은 9.5%로 나타났다.

2000년대 초반 이후, 전형적인 농어촌지역인 군단위 지역에 긍정적인 신호가 보이는 곳이 있다. 총인구는 꾸준히 감소하고 자연감소량(출생·사망)이 점차 급속히 커지고 있으나, 사회 감소량(전입·전출)은 최근 줄어들고 있는 것이다. 이 경우에서 40대와 50대의 유입이 지속적으로 늘고 있는 모습이 보인다. 예천군의 경우에는 도청 이전 등으로 2015년 이후 유출을 넘어서는 중장년층의 유입으로 인구 증가세를 만들었다.

기술변화로 산업의 지형이 대도시 중심으로 재편되는 현실에서 89개 인구감소지역과 18개 관심지역은 일자리와 산업이 아닌 다른 이유로 지역에 뿌리내릴 수 있는 연령대인 중장년층 이상의 시니어의 마음을 사로잡아야 할 필요가 있다.

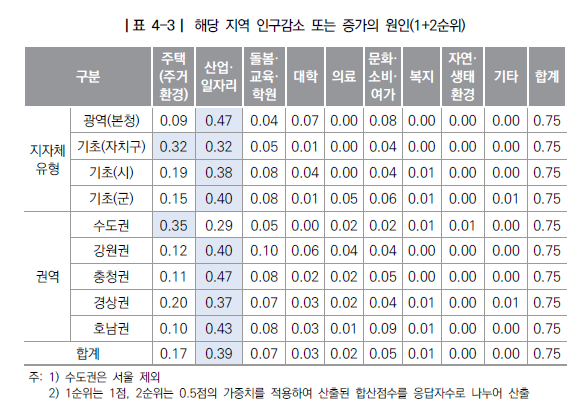

‘지방자치단체 인구감소 인식조사’에 참여한 공무원들은 지역의 인구감소 또는 증가의 가장 큰 원인으로 ‘산업·일자리’를 꼽았다. 이 문항의 응답자는 69.4%(129명)로 압도적으로 높은 비중을 차지했다. 뒤이은 응답은 ‘주택(주거환경)’ 요인이 21.5%(40명), ‘돌봄·교육·학원’(3.2%, 6명), ‘문화·소비·여가’(2.2%, 4명), ‘의료’(1.6%, 3명), ‘대학’(1.1%, 2명), ‘복지’(0.5%, 1명) 순이다. 응답 비중으로 보면 ‘산업·일자리’, ‘주택(주거환경)’가 미치는 영향은 크지만 상대적으로 나머지 요인이 미치는 영향은 다소 낮다고 볼 수 있다. 특히 생산연령인구로 분류되는 청년층은 인구가 증가하고 있는 지역에서만 늘어나는 양극화 양상을 보였다.

조사에 참여한 공무원들은 양질의 일자리를 창출하기 위해 ‘대기업 유치’, ‘공공기관 이전’, ‘창업지원’, ‘고부가가치 산업 기반 조성’, ‘첨단산업 클러스터 조성’ 등이 필요하다고 언급했다. 그러나 이러한 일자리는 지자체만의 힘으로는 단기간 구현하기 어려운 과제다. 응답자들 역시 중앙정부를 중심으로 추진되며 지방자치단체에서 중장기적으로 추진하기에 상당히 어려운 특성을 나타낸다는 의견이 많았다.

이처럼 생산가능연령인 청년층은 일자리를 따라 수도권으로 이주하는 반면, 중장년과 고령층은 은퇴 후 귀향 또는 자연환경 중심의 정착, 지역 기반 비즈니스, 마을기업 참여 등 다양한 동기로 지역으로 이주한다.

실제로 응답자들은 지역의 강점과 매력으로는 ‘자연·생태환경(54.8%)’의 응답 비중이 가장 높았다. 특히 군단위 지역은 자연·생태환경을 압도적 강점으로 인식하고 있다. 그렇다면 지역의 매력에 끌려 지방으로 이주해올 수 있는 연령대, 즉 은퇴 전후 시기에 있는 중장년층과 고령층에 집중해야 한다.

경북 칠곡군은 대구, 구미라는 대도시와 밀접한 농어촌 지역이다. 칠곡군 인구는 군지역임에도 인구가 상당히 많은 편으로 2000년 약 10만 4000명에서 지속적으로 증가해 2016년 12만 3000명으로 정점을 찍은 바 있다.

한국지방행정연구원의 이소영 부원장(선임연구원)은 “인구감소지역들이 보유한 매력적인 자연환경과 역사문화자원 대도시에서는 느낄 수 없는 힐링, 여가, 사색 등의 이색적인 가치 경험을 제공하는 지역 자산으로, 이를 적극적으로 전략화할 필요가 있다”고 지적했다.

![[지방소멸 대응]① “떠나는 게 아니라 돌아왔다” 지방 지키는 시니어들](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2199043.jpg)

![[카드뉴스] 귀농귀촌 전 필독, 농막·쉼터 등 주거유형 비교](https://img.etoday.co.kr/crop/190/120/2175670.jpg)