-

- 노인 의료비·학대 모두 급증...‘오래 살지만 더 취약한 노년’

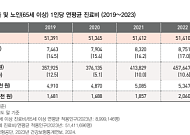

- 한국의 고령층 의료비와 노인 학대가 동시에 증가한 것으로 나타났다. 26일 보건복지부가 발간한 '통계로 보는 사회보장 2024'에 따르면 65세 이상 1인 연평균 진료비는 2019년 491만 원에서 2023년 543만 원으로 상승했다. 노인 학대 신고 건수도 최근 8년 간 두 배 가까이 늘었다. 초고령사회 진입이 빠르게 진행되면서 노인의 건강·안전·돌봄을

- 2025-11-27 17:16

-

- 기초연금, 2050년 수급자 1300만 명…최대 120조 예상

- 65세 이상 소득 하위인 고령층에 지급하는 기초연금이 2050년에 최대 120조 원까지 필요할 수 있다는 분석이 나왔다. 고령층 인구가 늘면서 기초연금 재정 부담도 덩달아 커질 것으로 보인다. 10일 한국보건사회연구원에 따르면 노년층의 실질적인 소득 보장을 위해 5년마다 국민연금 전체 가입자의 평균 소득과 연동해 기초연금액을 현실화하면 2050년에

- 2025-09-10 13:17

-

- 달라진 시니어 주택연금 활용 설명서

- 인구 5명 중 1명이 65세 이상인 초고령사회에 진입하며 기본 수명 100세 시대가 자리 잡은 요즘. 노후 생활의 중요한 화두 중 하나는 바로 ‘안정적인 현금흐름’이다. 특히 소득이 끊긴 시니어 세대에게 매달 들어오는 고정 수입은 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소다. 이와 관련해 시니어들 사이에서 꾸준히 주목받는 제도가 바로 ‘주택연금’이다. 주

- 2025-07-29 08:00

-

![[지방소멸 대응]② 인구소멸 지역을 살리는 중장년 '그들을 잡아라'](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2199768.jpg)

- [지방소멸 대응]② 인구소멸 지역을 살리는 중장년 '그들을 잡아라'

- 지방소멸 위기는 고령사회의 현실이다. 지방자치단체별로 살펴보면, 도시보다 군단위 지역에서 자연적 인구감소와 고령화가 더 빠르게 진행된다. 지방정부는 고령인구의 주거, 복지, 의료 인프라 확충 문제에 시급히 대응해야 한다. 이에 한국지방행정연구원이 발행한 ‘인구증가지역 사례분석을 통한 맞춤형 지방소멸대응 전략 연구’(2025, 박진경 외)를 토대로 지방소멸에

- 2025-07-18 07:00

-

![[지방소멸 대응]① “떠나는 게 아니라 돌아왔다” 지방 지키는 시니어들](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2199043.jpg)

- [지방소멸 대응]① “떠나는 게 아니라 돌아왔다” 지방 지키는 시니어들

- 지방소멸 위기는 “고령사회”의 현실로 다가온다. 지방자치단체별로 살펴보면, 도시보다 군단위 지역에서 자연적 인구감소와 고령화가 더 빠르게 진행된다. 지방정부는 고령인구의 주거, 복지, 의료 인프라 확충 문제에 시급히 대응해야 한다. 이에 한국지방행정연구원이 발행한 ‘인구증가지역 사례분석을 통한 맞춤형 지방소멸대응 전략 연구’(2025, 박진경 외)를 토대로

- 2025-07-15 13:00

-

- 2025년 초고령사회, 新노년층 등장… “73세까지 근로 원해”

- 우리나라는 2025년 65세 이상 노인 인구가 전체 인구의 20% 이상 차지하는 초고령사회에 진입한다. 노인 인구는 급증하는 반면 생산 가능 인구는 줄어 경제성장 둔화와 노인 빈곤 심화가 우려됐다. 다행히도 현재 노인 인구에 진입하고 있는 베이비부머 세대는 과거의 노인과 구분되는 특징을 보인다. ‘신(新)노년층’으로 불리는 그들의 등장이 어떠한 변화를 야기

- 2024-12-16 08:08

-

- 75세 이상 초고령 근로자 고용통계 등장... “고용 정책에 반영”

- 2024년부터 초고령 근로자의 고용 상황을 알 수 있는 통계 자료가 나온다. 통계청은 고용 통계 연령 구간을 세분화해 75세 이상 초고령 근로자의 고용 현황도 발표하기로 했다. 현재 통계청이 내는 고용 동향은 고령층 근로자의 연령대를 65세 이상과 70세 이상으로만 나누고 있다. 앞으로는 65세 이상, 70~74세, 75세 이상으로 분류하게 된

- 2022-09-16 11:04

-

- “은퇴 세대 삶에 대한 연구, 금융의 의무”

- 6월 28일 본지가 진행한 헬스콘서트 현장에서 유난히 반짝이는 눈으로 주위를 둘러보던 한 사람이 있었다. 그는 연신 사방을 관찰했다. 자리에 모인 시니어들이 어떤 이야기를 나누는지, 무슨 생각을 하는지 하나라도 놓치지 않으려는 모습이었다. 바로 신한은행 퇴직연금그룹장인 이영종 부행장 이야기다. 그는 형식적인 행사 참석에 그치지 않고, 진행되는 강의에 귀

- 2022-08-02 08:35

-

- 고령 인구 1500만 돌파... 연금 수령자 49% 그쳐

- 고령 인구가 처음으로 1500만 명을 넘었다. 하지만 연금 수령자는 49.4%에 그쳤다. 통계청이 발표한 ‘경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’에 따르면 고령층(55~79세) 인구는 1509만 8000명으로 전년 동월 대비 33만 2000명(2.2%)이 늘었다. 15세 이상 인구의 33.4%를 차지하는 비율이다. 고령층 취업자는 877만

- 2022-07-27 13:22

-

- 4차 산업시대 고령층 재취업, "73세까지 일하고 싶어"

- 100세 시대에는 은퇴란 없다는 말이 있다. 은퇴 후 재취업으로 제2의 직업을 가지며 경제활동을 이어가는 중장년층이 많아지고 있기 때문이다. 2021년 5월 경제활동인구조사(고령층 부가조사)에 따르면, 55~79세 고령층이 가장 오래 근무한 일자리를 그만둘 당시 평균연령은 49.3세였던 것으로 조사됐다. 남자는 51.2세, 여자는 47.7세다.

- 2022-03-29 10:33

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)