-

- ‘노인 속마음’ 읽는 日 최대 시니어 커뮤니티 성공 전략은?

- 국내 시니어 비즈니스 업계의 가장 큰 숙제는 무엇일까? 정부 차원에선 돌봄 인프라 부족 등 해결해야 할 숙제가 산적해 있지만, 기업들 입장에선 ‘시니어 커뮤니티 형성’이 가장 큰 문제라고 말할 수 있다. 초고령사회를 맞아 중장년을 대상으로 한 상품 출시, 서비스 개발에 있어 중심 소비자인 시니어들의 소비 심리나 성향을 파악할 수 있을만한 통로가 마땅치

- 2025-09-08 08:00

-

- 고령화 속 커지는 AI 역할, “고립 초래 등 부작용 막아야”

- 인공지능(AI)이 초고령화 사회, 의료 부담, 환경 위기라는 3대 과제에 어떻게 기여할 수 있는지 분석한 글로벌 보고서가 나왔다. 영국 시장조사기업 민텔(Mintel)은 22일 일본 법인을 통해 공개한 ‘AI와의 미래 – 2025年’ 보고서에서 AI가 사회 기반에 통합되는 방식이 국가와 기업 전략에 직접적인 영향을 미칠 것이라고 전망했다. 보고서는

- 2025-08-25 09:06

-

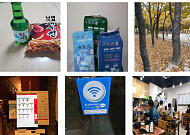

- 청년이 바라본 노인의 상징적 모습은 ‘소주·기저귀·낙엽’

- 청년들이 바라본 노인의 모습은 어떨까? 우리 사회 대학생들은 노인을 삶이 무너져가는 존재로 바라보는 부정적 인식이 강한 것으로 나타났다. 지난 20일 진행된 ‘제5차 아셈 노인인권: 현실과 대안’ 포럼에서 충남대학교 사회학과 김주현 교수는 ‘연령주의의 이해: 역사적, 규범적, 인권적 관점’을 주제로 한 발표를 통해, 한국 사회의 생산성·능력 우선주의 속

- 2025-08-21 09:54

-

- 아셈노인인권정책센터, ‘제5차 아셈 노인인권: 현실과 대안’ 국제포럼

- 아셈노인인권정책센터(원장 이혜경)는 국가인권위원회, 주한유럽연합대표부와 공동으로 오는 20일 오전 9시 30분 서울 서머셋팰리스에서 ‘제5차 아셈 노인인권: 현실과 대안’ 국제포럼을 연다. 주제는 ‘연령주의를 조명하다: 문화적 현실, 구조적 장벽, 그리고 변화의 길’이며 온·오프라인 병행으로 진행된다. 이 포럼은 아시아·유럽정상회의(ASEM) 회원국의

- 2025-08-14 13:45

-

- 의지할 곳 없는 노후 공포 “가족 없어도 믿고 맡길 수 있어야”

- 1인가구가 급증하고 있는 일본에서 ‘삶의 마지막을 누구에게 맡길 것인가’는 점점 더 절실한 화두가 되고 있다. 보호자가 없는 고령자, 개호필요등급(要介護認定)을 받지 못해 공공요양시설 입소조차 어려운 독거노인의 수는 해마다 증가하고 있으며, 인지기능 저하와 함께 이들의 재산과 신상 관리가 사실상 공백으로 남는 경우도 많다. 이런 상황에서 올해 일본에서

- 2025-08-05 08:00

-

![[챗GPT 브리핑] 고령화 영향…2분기 이동률 역대 두 번째 최저 外](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2196671.jpg)

- [챗GPT 브리핑] 고령화 영향…2분기 이동률 역대 두 번째 최저 外

- 바쁜 일상 속 알짜 뉴스만 골랐습니다. 정책·복지·건강·기술까지, 꼭 필요한 시니어 관련 정보를 챗GPT가 정리하고 편집국 기자가 검수해 전해드립니다. ◆고령화·주택시장 침체… 2분기 이동률 역대 두 번째로 낮아 통계청 발표에 따르면, 올해 2분기 전국 인구이동 규모가 전년 대비 4만 명 이상 감소하며, 인구 이동률이 역대 두 번째로 낮

- 2025-07-24 14:46

-

![[챗GPT 브리핑] 정은경 복지부 장관 취임 “국민 중심 의료개혁” 外](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2197758.jpg)

- [챗GPT 브리핑] 정은경 복지부 장관 취임 “국민 중심 의료개혁” 外

- 바쁜 일상 속 알짜 뉴스만 골랐습니다. 정책·복지·건강·기술까지, 꼭 필요한 시니어 관련 정보를 챗GPT가 정리하고 편집국 기자가 검수해 전해드립니다. ◆정은경 복지부 장관 “국민 중심 복지·의료개혁 추진” 정은경 신임 복지부 장관이 22일 사회안전망 확대, 국가 돌봄 책임 강화, 의료개혁, 제약·바이오 육성을 4대 과제로 제시했다. 노후소득 보

- 2025-07-22 16:35

-

![[챗GPT 브리핑] 사회적 고립, 노인 당뇨병 위험 높인다 外](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2197758.jpg)

- [챗GPT 브리핑] 사회적 고립, 노인 당뇨병 위험 높인다 外

- 매일 아침, 챗GPT가 수많은 정보 속에서 엄선한 시니어 주요 뉴스를 편집국 기자가 검수·요약해 전해드립니다. 정책, 복지, 건강, 기술 등 핵심 이슈만 모았습니다. ◆사회적 고립, 노인 당뇨병 위험 34% 높인다 사회적으로 고립된 노인은 당뇨병에 걸릴 위험이 34% 높고, 혈당 조절 실패 확률도 75% 높은 것으로 나타났다. 미국 서던캘리포니아

- 2025-07-15 10:53

-

- 코리아케어서프라이, 복지용구를 넘어 파크골프로 도약

- 노년층의 건강한 일상생활과 여가 활동을 지원하는 산업은 꾸준히 성장하고 있다. 최근 복지 용구 전문 브랜드 ‘라온아띠’를 운영하는 코리아케어서프라이가 파크골프 브랜드 ‘라온아띠 마루’를 통해 파크골프 시장에 진출하며 실버산업 전반을 아우르는 라이프 케어 기업으로의 전환에 나섰다. “한국 노인들이 유모차를 개조해 사용하는 모습이 안타까웠습니다.” 윤경

- 2025-07-14 08:00

-

![[챗GPT 브리핑] 주택연금 가입 넉 달 만에 감소 外](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2196671.jpg)

- [챗GPT 브리핑] 주택연금 가입 넉 달 만에 감소 外

- 매일 아침, 챗GPT가 수많은 정보 속에서 엄선한 시니어 주요 뉴스를 편집국 기자가 검수·요약해 전해드립니다. 정책, 복지, 건강, 기술 등 핵심 이슈만 모았습니다. 2025년 7월 9일 주요 뉴스 ◆주택연금 신규 가입, 넉 달 만에 감소세 물가 상승과 수도권 집값 반등 영향으로 시니어들의 ‘주택연금’ 가입이 넉 달 만에 감소세로 돌아섰

- 2025-07-09 14:41

브라보 스페셜

![[Trend&Bravo] 6070세대가 말한 노후 최대 걱정거리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2282103.jpg)