-

- 대부분 지역 폭염경보 발효, 체감온도 최고 36도…고령층 온열질환 ‘주의’

- 전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효되면서 고령층의 야외활동에 각별한 주의가 필요하다. 26일 기상청에 따르면 오전 11시 기준 전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효된 가운데 체감온도가 31~36도의 분포를 보이고 있다. 주요 지역의 일최고 체감온도를 보면 △탄현(파주) 37.2도 △김포 35.1도 △가남(여주) 35.1도 △서울 34.1도 △인천

- 2025-07-26 12:07

-

![[민생회복 소비쿠폰] ⑥민생회복 소비쿠폰, 요일제 종료…오늘부터 누구나 신청 가능](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2204144.jpg)

- [민생회복 소비쿠폰] ⑥민생회복 소비쿠폰, 요일제 종료…오늘부터 누구나 신청 가능

- 26일부터 민생회복 소비쿠폰을 출생연도와 상관없이 누구나 신청할 수 있다. 행정안전부에 따르면 이날부터는 요일제 제한 없이 신청이 가능하며, 주말에는 온라인으로만 접수할 수 있다. 신청 마감은 9월 12일 오후 6시로, 마감일이 지나면 신청할 수 없다. 신용·체크카드로 받으려면 충전을 원하는 카드사의 홈페이지, 앱, 콜센터(ARS), 또는 카카

- 2025-07-26 11:54

-

- 늦깎이 별의 반짝이는 독백

- 1986년 3월 30일, 서른 살의 나이에 저는 일곱 형제의 맏며느리가 되었습니다. 장남의 숙명처럼 시부모님을 모셔야 했고, 주변의 염려는 저의 어깨를 무겁게 짓눌렀습니다. 당시 저는 젊음의 패기인지 알 수 없는 용기인지 모를 힘에 ‘나도 능히 해낼 수 있다’고 외쳤지만, 현실은 모진 바람처럼 매서웠습니다. 시어머님은 완벽한 며느리를 기대하셨습

- 2025-07-26 08:00

-

- 리스본 명문 CC, 킨타 두 페루 골프& 컨트리클럽

- 포르투갈의 ‘킨타 두 페루(Quinta do Peru) 골프&컨트리클럽’은 리스본 남쪽 세짐브라와 세투발 사이 아제이탕 지역에 건설된 최신 골프 코스다. 110개의 포르투갈 골프장 중에서 20위 안에 드는 명문 골프클럽으로, 울창한 나무들로 둘러싸인 풍경은 멋진 레이아웃을 따라 일품이다. 자연 친화적인 설계 미국인 건축가 로키 로케모어가 19

- 2025-07-26 08:00

-

- 송파구 ‘슈퍼시니어 프로젝트’ 다음달 7일까지 운영

- 고령화 시대를 맞아 삶의 주도권을 지키려는 주민들의 자발적인 움직임이 확산하고 있다. 서울 송파구는 디지털 정보격차를 해소하는 ‘세대교류! 슈퍼시니어 프로젝트’를 다음 달 7일까지 운영한다고 25일 밝혔다. ‘슈퍼시니어’는 삶의 주도권을 잃지 않고 사회와 연결되기 위해 활발히 노력하는 노년층을 일컫는 말이다. 올해는 서울시 공모사업에 선정돼 시

- 2025-07-25 14:10

-

- JCI서울종로청년회의소, 어르신 위한 ‘사랑의 삼계탕’ 봉사 나서

- JCI서울종로청년회의소(회장 하재봉)가 지난 23일 종로노인종합복지관(관장 정관스님)과 함께 종로구 어르신들을 위한 ‘여름맞이 사랑의 삼계탕 나눔봉사’를 진행했다. 이번 행사는 JCI서울종로청년회의소가 올해 중점적으로 추진 중인 삼계탕 밀키트 지원사업의 일환으로 마련됐다. 이날 봉사에서는 종로구 어르신 440명에게 삼계탕 밀키트가 전달됐으며, 청년

- 2025-07-25 12:25

-

![[민생회복 소비쿠폰] ⑤오늘 신청가능한 출생연도는?](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2203794.jpg)

- [민생회복 소비쿠폰] ⑤오늘 신청가능한 출생연도는?

- 민생회복 소비쿠폰 시행 첫 주에 3000만 명 가까이 신청한 것으로 나타났다. 25일 행정안전부에 따르면 현재(24일 24시 기준)까지 총 2890만 명이 민생회복 소비쿠폰을 신청했다. 지급 대상자 5060만7067명 중에 절반이 넘는 57.1%가 신청한 것이다. 쿠폰 지급 규모는 5조2186억 원으로 집계됐다. 행안부는 21일부터 민생회복 소

- 2025-07-25 11:26

-

![[중장년 필독 정보통] 시니어의 제2막을 위한 디지털 길잡이](https://img.etoday.co.kr/crop/190/135/2203549.jpg)

- [중장년 필독 정보통] 시니어의 제2막을 위한 디지털 길잡이

- 바쁜 일상, 풍요로운 노후생활을 위해 중장년이 꼭 챙겨야할 각종 무료 교육, 일자리 정보, 지자체 혜택 등을 모아 전달 드립니다 은퇴 후의 삶은 끝이 아닌 또 다른 시작이다. 누군가는 새로운 직업에 도전하고, 또 누군가는 자연 속에서 삶의 속도를 조절한다. 이런 ‘인생 2막’을 준비하는 시니어들에게 실질적인 도움을 주는 정부 공식 사이트들이 있다.

- 2025-07-25 07:00

-

- 케이뱅크, 시니어 등 금융취약계층 맞춤형 교육 실시

- 케이뱅크는 23일 서울 관악구에 위치한 강감찬관악종합사회복지관에서 시니어 80여 명을 대상으로 ‘금융사기 예방 및 기초 금융지식’ 교육 프로그램을 진행했다고 24일 밝혔다. 이번 교육은 ‘금융사기 예방’을 주제로 일상에서 꼭 알아야 할 금융 기초지식과 사기 예방법을 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 시니어 교육은 총 2부로 나눠 진행했다. 먼저

- 2025-07-24 22:58

-

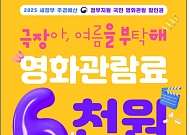

- 민생회복 소비쿠폰 다음은 '영화 6000원 할인권' 배포!

- 문화체육관광부와 영화진흥위원회는 25일 오전 10시부터 전국 영화관 입장권 6000원 할인권 450만 장을 배포한다고 24일 밝혔다. 내수 진작과 영화 산업 활성화를 위해 추진하는 이번 할인권은 영화 상영관 씨지브이(CGV), 메가박스, 롯데시네마, 씨네큐(Q) 홈페이지와 모바일 앱에서 발급받을 수 있다. 발급 및 사용방법 각 영화 상영관 온라인

- 2025-07-24 17:00

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)