-

- 임금피크제 혼란… 고용노동부 “대부분 판례와 달라” 해명

- 최근 대법원의 임금피크제 판결과 관련해 노동 현장의 혼란이 가중되자, 고용노동부가 “대부분 기업은 정년연장형 임금피크제를 도입했다”라며 ”판례와 다르다”라고 직접 해명에 나섰다. 이정식 고용노동부 장관은 지난 3일 서울 용산구 ㈜크라운제과 본사를 방문했다. 임금피크제와 관련해 의견을 청취하고, 임금피크제의 연령 차별 여부에 대한 대법원 판결의 의미

- 2022-06-07 11:16

-

- 고령자 일상생활 돕는 유니버설디자인이란?

- 시청각을 비롯한 오감의 쇠퇴, 기억력 감퇴나 근력 감소, 민첩성 저하 등. 노화로 인해 노인들은 일상생활의 불편함을 겪곤 한다. 계단 오르기, 작은 글씨로 된 안내문 읽기 등 나이 들기 전과는 달리 수행에 어려움을 느끼면서 필요한 시설이나 시설 등의 서비스를 이용하지 못하는 등의 피해를 입게 된다. 이러한 문제 상황을 예방하고, 해결하기 위한 디자인이 있다

- 2022-06-07 08:25

-

- ‘보라매공원 건강100세 프로젝트’ 2년 만에 재개

- 서울시가 코로나19 거리두기 해제에 따라 2년간 중단했던 ‘보라매공원 건강100세 프로젝트’ 프로그램을 올해부터 재개한다. 서울시와 서울의료복지사회적협동조합이 협업해 2015년부터 진행한 ‘보라매공원 건강100세 프로젝트’는 건강체조, 바르게 걷기, 건강 상담 등 공원을 찾은 시민들에게 다양한 건강관리 서비스를 제공한다. 보라매공원 잔디광장

- 2022-06-03 17:11

-

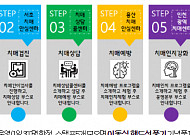

- ‘케이(K)-농산어촌 한마당’서 “치매 통합 서비스 체험하세요”

- 치매 조기검진, 상담, 예방 및 인지 강화 프로그램을 한 자리에서 체험할 수 있는 자리가 마련됐다. 오늘(3일)부터 5일까지 서울시 양재동 aT센터 제2전시장에서 열리는 ‘2022 케이(K)-농산어촌 한마당’을 방문하면 누구나 체험할 수 있다. 농림축산식품부 등 다수 정부 부처가 함께하는 이번 행사는 국민 건강증진과 농산어촌 활성화를 위해 다양한 정책

- 2022-06-03 13:48

-

- 젊은 시절 기억으로 심신 치유, 'VR 회상요법'에 주목

- 뉴욕타임스는 지난달 미국의 65세 이상 고령인구가 2060년까지 2배가량 증가할 것으로 예상하며, 이에 따라 노인 돌봄을 위한 VR(가상현실) 요법의 필요성이 대두될 것으로 내다봤다. 보도에 따르면, 많은 회사가 요양시설 노인들에게 비약물 치매치료의 일환인 VR 회상요법을 제공하는 데 주력하고 있다. 이처럼 치매를 비롯한 다양한 의료 분야에서 VR 요법을

- 2022-06-03 09:33

-

- 고양시, 중장년 일자리 박람회 “현장 면접에서 미래 일자리까지”

- 경기 고양시는 고용노동부와 공동으로 6월 7일부터 14일까지 ‘Bravo! 2022 고양시 중장년일자리박람회’를 개최한다. 그동안 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 박람회 참여에 제한을 뒀지만, 이번 박람회는 찾아오는 모든 시민이 참여할 수 있다. 이번 박람회는 일자리뿐만 아니라 중장년층의 진로 고민을 해결하기 위한 다양한

- 2022-06-02 15:45

-

- 당신을 늙게 한 ‘코로나19’, 진짜 후유증 가을에 온다

- 최근 물러난 정은경 질병관리청장의 이임식은 코로나19 대유행 속에서 우리 사회의 노력을 상징하는 장면이었다. 세계에서 가장 낮은 코로나19 치명률을 기록하면서 방역 분투기 1장을 마무리했기 때문. 그러나 의료 현장에선 방심하긴 이르다고 경고한다. 후유증이 시작될 수도 있기 때문이다. 지난 4월 과학 저널 ‘네이처’의 자매지인 ‘네이처 커뮤니케이션

- 2022-06-02 08:24

-

- 노인성 질환 겪는 65세 미만, 내년부터 장애인활동지원급여 받아

- 보건복지부는 장애인활동지원급여의 신청자격을 규정하고 있는 ‘장애인활동 지원에 관한 법률’ 제5조를 개정해 내년부터 65세 미만 노인성 질환이 있는 장애인도 활동지원 급여를 신청할 수 있다고 밝혔다. 개정 전 ‘장애인활동 지원에 관한 법률’ 제5조는 노인장기요양보험법에 따른 노인 등을 활동지원급여 신청자 격에서 배제했다. 그러나 헌법재판소는 65세 미

- 2022-05-30 15:21

-

- 무인 기기 어려운 어르신, "서울시가 알려드려요"

- 서울시가 자체 디지털 역량 실태를 조사하고, 분석 결과에 맞춰 무인기기(키오스크) 활용에 어려움을 겪는 어르신을 위한 교육에 나섰다. ‘서울시민 디지털 역량 실태조사’에 따르면, 55세 이상 고령층 가운데 키오스크의 이용률이 45.8%로 나타났다. 사용법을 모르거나 어려워서, 뒷사람 눈치가 보여서 혹은 필요가 없어서였다. ‘2021 서울서베이-스마

- 2022-05-24 16:22

-

- “전기기능사, 70대까지 현역 생활 문제 없어”

- 정진광(64) 씨는 50대 중반부터 7년째 아파트 기전기사로 일하고 있다. 그는 이전에 의료장비 무역회사에서 기술사업부 엔지니어로 오래 일했다. 전기·기계 등 다방면으로 능숙해야 하는 직업이었기 때문에 경력을 인정받아 기전기사로 어렵지 않게 취업했다. 전기기능사 자격증을 취득한 것은 오래되지 않았다. 그 역시 선임인 전기안전관리자를 목표로 하면서

- 2022-05-20 18:05

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)