-

- 박홍순 작가 "예술은 아는 것이 아니라 하는 것"

- 우아하다는 건 무엇일까. 직장이 우아할까? 가정이 우아할까? 부대끼는 현실 속에서 ‘우아’라는 단어를 떠올리는 건 좀처럼 쉽지 않다. 그렇다면 인간이 스스로 우아하다고 느끼는 순간은 언제일까? 이에 ‘나이 든 채로 산다는 것’의 저자 박홍순(朴弘淳·55)은 “무언가를 창작하거나, 창작된 것을 접할 때”라고 답한다. 즉 예술과의 만남을 통해 인간의 삶이 우아해진다는 것. 더불어 인생에서 가장 우아할 수 있는 시기는 내면의 가치가 풍부해지는 노년이라 말한다. 나이 들수록 체력은 고갈되지만, 시간에 비례해 쌓이는 지혜가 바로 우아한 노후

- 이지혜 기자 2018-06-14

-

- 청와대 옆 후궁들의 신당, 문을 활짝 열다

- 조선 제21대 왕 영조가 효성이 지극했다는 사실은 잘 알려져 있다. 영조의 생모인 숙빈 최씨는 7세 남짓 어린 나이에 무수리로 입궁했다. 그 후 숙종에게 성은을 입기까지 15년 동안 궐내에서 온갖 천한 일을 도맡아 하며 힘들게 살았다. 어머니가 침방 나인 시절에 세누비가 가장 힘들었다는 이야기를 들은 영조는 평생 누비옷을 걸치지 않았다고 한다. 기록에 의하면 영조는 어머니를 떠올릴 때마다 눈물을 흘렸다고 한다. 생모인 숙빈 최 씨 외에도 중전마마인 인현왕후를 비롯해 어머니로 모셔야 하는 분이 많았기 때문에, 마음 놓고 어머니를 어머

- 최은주 시니어기자 2018-06-14

-

- 자박자박 걷기 좋은 길 SPOT 7

- 도보여행은 조금 특별해야 한다. 많은 곳을 바쁘게 보는 것보다는 좀 더 느리고 여유로운 여행, 사람이 무조건 많은 관광지보다는 자연을 충분히 즐기고 행복을 느낄 수 있는 여행, 단순히 사진만 찍고 돌아서기보다는 그 지역의 풍경과 삶을 음미할 수 있는 여행. 그래서 시니어 전문 테마여행을 기획하고 진행하는 링켄리브와 함께 준비했다. 천천히 길 위를 걸으며 문화와 예술, 눈부시게 아름다운 정경을 만끽할 수 있는 일곱 색깔의 여행지, 시니어가 걷기 좋은 길이다. 북유럽 Sweden 스톡홀름 감라스탄 옛길 스웨덴 수도인 스톡홀름의 감라스탄

- 김영순 기자 2018-06-11

-

- '서울둘레길 100인 원정대' 건강하게 걷고 싶은 당신을 기다린다!

- ‘걷기’가 열풍을 넘어 생활이 됐다지만 지역마다 생겨난 ‘길’을 제대로 찾아 걷기란 쉬운 일이 아니다. 혼자 걷다 보니 계획했던 길을 찾지 못할 때가 있고 결국 ‘중도 포기’란 말로 마침표를 찍기 마련. 어디든 아무 곳이나 막 걷는 것이 아니라 완주의 기쁨을 느끼고 싶은 독자가 있다면 꼭 주목하기 바란다. 매년 봄가을 함께 걷는 행복과 즐거움을 알기 위해 100명의 사람이 뭉친다. 바로 서울둘레길 100인 원정대다. 건강을 위해 걷고 행복한 삶을 찾아 떠나는 이들과 길을 나섰다. 춘풍 맞으며 자연과 맞닿은 길을 걷다 봄꽃이 피기

- 권지현 기자 2018-06-11

-

- ‘베그패커(Begpacker)’구걸하는 여행자

- 시내 중심가 중앙로역에서 전철을 타려고 계단을 내려가는 중이었다. 오후 4시가 넘었고 날씨는 무더웠다. 무심히 내려가는데 계단 중간지점에 할머니가 백 원짜리 동전 두 개가 담긴 빨간 플라스틱바구니를 앞에 놓고 구걸하고 있다. 고개 숙인 채 챙이 넓은 썬 캡을 쓰고 있다. 웅크리고 앉은 모습이 마치 작은 돌하르방 같다. 내 앞에 가던 아이가 자기 주머니에서 천 원짜리 지폐 한 장을 꺼내 할머니 바구니에 넣었다. 지폐가 바구니에 담기자 할머니는 얼른 천원을 집어 자기 주머니에 넣었다. 천원이 사라진 바구니는 도로 백 원짜리 동전 두 개

- 한미숙 시니어기자 2018-06-08

-

- 에티오피아, 찬란한 고대 문명과 커피 향으로 가득한 나라

- 미지의 것에 대한 호기심이야말로 삶을 살아가게 해주는 가장 큰 동기라는 걸 새삼 깨닫는다. 처음 타보는 국적기. 처음 보는 ‘그을린 피부’의 여 승무원. 영상과 인쇄 자료를 살피며 상상해보는 시뮬레이션의 시간들…. 에티오피아까지 가는 15시간의 비행시간이 지겹기는커녕 설렘으로 가득한 이유다. 많은 이에게 이름조차 낯선 에티오피아는 수백만 년 전 유인원 루시(lucy)가 직립보행을 시작했던 나라이며, 모세가 신으로부터 받았다는 십계명 돌판이 보관돼 있는 나라다. 시바 여왕에서 시작된 고대 왕국의 찬란한 영화를 이어받았으며, 어떤 나

- 글·사진 이화자 68hjlee@hanmail.net (‘비긴어게인여행’, ‘여행처방전’, ‘여행에 미치다’ 저자) 2018-06-08

-

- 분청자기 그 현대성에 홀리다

- 얼마 전 “15세기 ‘분청자기’ … 크리스티서 33억 원에 낙찰”이라는 한 국내 일간지의 기사를 보고, 몇 년 전 뉴욕 메트로폴리탄 박물관에 전시된 분청자기(粉靑瓷器)를 본 한 미술 애호가가 ‘뉴욕 타임스’에 기고한 글의 헤드라인이 떠올랐습니다. “수세기 전 찰흙으로 빚은 그릇이 현대성을 말하다.” 이는 반세기 전인 1962년, 한국의 문화유산을 처음 유럽 대륙에 대규모로 전시했을 때, 이를 본 파리지앵들이 남긴 감탄과 맥을 같이합니다. 그들은 “분청자기에서 현대미술적 감각을 보았고, 한국에는 500년 전에 피카소(Pablo Pic

- 이성낙 현대미술관회 前 회장 2018-06-07

-

- 삼척에서 해양레일바이크 타보기

- 시집간 딸이 친정 부모를 생각해서 삼척으로 놀러 가자고 한다. ‘아니 웬 삼척!’ 삼척 하면 먼저 떠오르는 이미지가 내게는 탄광이다. 삼척, 정선, 사북, 고환 일대의 탄광 지역 벨트라인이다. 업무차 여러 번 가 본 곳이다. 뒤이어 파노라마처럼 연상되는 기억들의 바탕에는 석탄이 있다. 수십 년 전의 기억이지만 어제처럼 또렷하다. 기차역 주위에 산더미처럼 쌓여있던 석탄무더기 하며 시커먼 도랑물, 검은 길바닥 그리고 지하 600m 수직갱도 내에서 석탄을 캐내던 광부를 직접 만났던 일들이다. 광부라는 직업이 얼마나 고되고 위험한 직업인

- 조왕래 시니어기자 2018-06-07

-

- 부여 ‘궁남지’ 여행 어때요?

- 봄비가 촉촉이 내리는 토요일, 백제의 마지막 수도인 부여를 여행했다. 부추겉절이를 넣어 먹는 독특한 곰탕으로 따뜻하게 점심을 먹은 뒤 궁남지를 찾았다. 가늘게 내리는 빗속의 궁남지 분위기는 그윽하다. 궁남지는 백제 무왕(634년) 때 만든 왕궁의 정원이라 삼국사기에 기록되어 있다. 우리나라에서 가장 빨리 만든 연못으로 삼국 중, 백제의 정원 기술이 뛰어났음을 알 수 있다고 한다. 10여 년 전, 궁남지를 찾았을 때는 초여름이었다. 남편의 직장 따라 대전에 와서 살 때였고 서울에서 놀러 온 두 친구에게 충청 지역의 뭔가를 보여주고 싶

- 김경애 시니어기자 2018-06-07

-

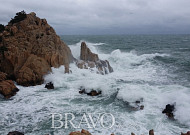

- '대왕암 공원'에서의 에피소드

- 대왕암은 울산 동구 해안가에 있다. 오랜 세월 파도에 침식된 기암괴석의 자태는 과연 ‘대왕’이라는 단어를 쓰기에 부족함이 없어 보인다. 그 대왕암과 함께 동해의 세찬 바람을 잘 버텨내고 있는 소나무 숲이 만드는 경관은 신비롭다. 그래서 건축 관련 일이나 강의가 있어 울산에 가면 시간을 쪼개서 그곳을 찾는다. 대왕암이 있는 동구는 접근성이 좋지 않다. 울산시를 경유하는 열차노선은 시의 서쪽 외곽으로 지나간다. 양산 통도사에서 멀지 않아 역사의 이름도 울산(통도사)역이다. 울산엔 도시철도가 없다. 울산역에서 시내로 들어가려면 택시나

- 손웅익 시니어기자 2018-06-07

-

- 신록의 계절 6월에 읽기 좋은 도서들

- '오름 오름' (박선정 저ㆍ미니멈) ‘제주에서 1년 살아보기’의 저자 박선정 작가가 제주살이 6년 동안 오름을 오르며 정리한 탐방 정보와 노하우를 담은 ‘오름 트레킹 가이드북’이다. 무성한 숲에 가려져 전체를 보기 어려운 오름의 모양을 개성 넘치는 일러스트로 표현한 점이 독특하다. 오름마다 특이사항은 물론 트레킹 순서와 코스, 준비물, 편의시설, 소요시간, 주의점 등을 일러준다. 대중적으로 많이 알려진 몇몇 오름 외에는 초행자가 곧바로 찾기 어려운 경우가 많다. 이에 저자는 수많은 시행착오를 거듭하며 알아낸, 승용차는 물론 대중교통

- 이지혜 기자 2018-06-04

-

- 도보여행의 동반자 ‘배낭’ 어떻게 꾸려야 할까?

- 초보 도보여행자들이 겪는 시행착오 중 하나. 바로 배낭 짐 싸기다. 장거리 코스 생각에 이것저것 필요한 것들을 마구 넣게 되는데, 이는 발걸음을 무겁게 하는 독이 되고 만다. 오랜 기간 몸에서 떼지 않고 걸어야 하기 때문에 배낭은 소중한 동반자와 마찬가지다. 어떤 동반자, 즉 어떻게 배낭을 꾸리느냐에 따라 도보여행의 질이 달라진다. 배낭을 고르는 방법부터 짐 꾸리기에 유용한 정보까지 담아봤다. 사진 제공 및 도움말 트래블메이트 ◇ 초보 여행자를 위한 배낭 고르는 방법 1 가벼운 것이 좋다 배낭이 가벼울수록 여행은 즐거워진다. 배낭

- 이지혜 기자 2018-06-04

-

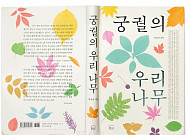

- 책으로 보고 궁궐에서 찾는 '궁궐의 우리 나무'

- 창경궁에는 영조 38년(1762), 뒤주에 갇혀 죽어가는 사도세자의 모습을 지켜본 나무 두 그루가 여전히 제자리를 지키고 있다. 바로 선인문 앞 금천 옆 회화나무와 광정문 밖의 아름드리 회화나무다. 이렇듯 우리 역사와 함께 살아 숨 쉬는 나무들을 궁궐에서 찾아보는 것 어떨까? 유익한 안내서가 되어줄 ‘궁궐의 우리 나무’를 책방에서 만나봤다. 참고 도서 ‘궁궐의 우리 나무’ 박상진 저 자료 제공 눌와 5대 궁궐 안 나무를 한눈에 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 종묘, 덕수궁에서 자라는 나무들의 위치를 하나하나 표시한 지도가 담겨 있다.

- 이지혜 기자 2018-06-04

-

- 내 나라 문화유산 답사기① 전남 나주 금성관(錦城館)

- 올해는 전라도(全羅道)라는 명칭이 정해진 지 1000년이 되는 해이다. 지금으로부터 1000년 전인 1018년, 즉 고려 현종 9년에 중앙관제와 함께 지방행정제도를 정비했었다. 당시 전국을 5도 양계(서해도·교주도·양광도·전라도·경상도, 북계·동계)로 편제하면서 강남도(금강이남의 전북)와 해양도(전남, 광주)를 합쳐 전라도라 명했다. 해당 지역의 큰 고을이었던 전주(全州)와 나주(羅州)의 이름을 딴 것이다. 나주는 고려 성종 2년(983)에 전국에 12목(牧)을 설치할 때 나주목(牧)이 된 이래 조선 말까지 900년 남짓한 기간 전

- 김신묵 시니어기자 2018-06-01

-

- ‘무관의 제왕’ 기자의 사명

- 최근 강의, 전시 등 일정이 많아 바쁜 통에 ‘브라보 마이 라이프’ 동년기자단 교육이 있다는 소식을 들었다. 만사 제쳐 놓고 일찌감치 제천에서 서울행 기차에 몸을 실었다. 교육 시간까지 시간이 남아 그동안 소식이 궁금했던 교사 시절 동료들을 만나기 위해 인천으로 향했다. 이런저런 근황을 나누다가 ‘브라보 마이 라이프’ 동년기자단 명함을 건넸다. 처음 듣는 잡지라기에 이왕이면 실물을 보여 주고 1권 선물하려고 서점을 찾았다. 제법 큰 서점이었는데 아쉽게도 우리 잡지가 보이지 않았다. 친구들 앞이라 민망스럽기는 했지만, 그 덕분에 ‘

- 서우석 시니어기자 2018-06-01

브라보 스페셜