-

- 선추(扇錘) 따라 풍류가 흐르네

- 이재준(아호 송유재) 초정(艸丁) 김상옥(1920~2004) 시조시인과의 인연은 1980년까지 거슬러 올라간다. 그의 처녀시집인 을 구하기가 어려워 혹여 선생께선 몇 부 갖고 계실 듯해서 어렵게 전화로 여쭈니, 당신께서도 국립중앙도서관에서 복사한 것만 갖고 있다며, 꼭 구했으면 하셨다. 1947년 ‘수향서헌’에서 1000부 한정판으로 발간한 이 책은 한지 바탕에 편집, 문선, 조판, 장정, 인쇄, 제본까지 저자 혼자 손수 한 출판 역사상 유일한 책이라 그 가치는 상당하다. 국어 교과서에

- 2016-06-27 14:27

-

- 푼더분하게, 그리고 질박하게

- 이재준(아호 송유재) 스위스 태생의 조각가 알베르토 자코메티(Alberto Giacometti ·1901~1966)의 작품은 세계 많은 예술가들에게 반향을 일으켰다. 인물상을 조형하면서 군더더기를 깎아내어 본질에 접근하려는 극도의 절제됨이 충격을 주었기 때문이다. 가늘고 긴 팔다리와 얼굴의 과장된 모습은, 인간 내면의 고독과 우수 같은 정신세계를 표출하려는 그의 시각에 실존주의적이라는 평가가 내려지게 했다. 본인은 “인간 본연의 적나라한 모습을 관찰했을 뿐 현대인의 소외와 고독을 나타내려 한 것은

- 2016-02-26 09:58

-

- 바다의 푸른 넋, 한 생애 젖어들고

- 이재준(아호 송유재) 봄 바다, 물이랑 위 바람이 너울질 때, 깊이 따라 색의 스펙트럼(spectrum)이 펼쳐진다. 더 깊은 곳의 쪽빛에서 옥빛으로, 얕은 모래톱 연두의 물빛까지 그 환상의 색 띠를 보노라면 아련한 그리움이 밀려온다. 아쉽게 잃어버린 사람이 생각나고, 이제는 다시 돌아갈 수 없는 지난 세월이 아프게 떠오른다. 바람 따라 물결은 끝없이 흘러가고 또 밀려오지만, 사념(思念)의 안개는 쉬이 걷히지 않는다. -밤하늘 별빛 바라보는/맑은 눈에 고이는/한 방울 눈물의 깊이에서/바다가 태어나듯- (허만

- 2016-06-12 22:06

-

- 벗어나기, 쌓고 지우기

- 이재준(아호 송유재) “작가란 노력한다고 되는 것도 아니고, 되기 위해서 달려갈 수도 없는 곳임을 안다. 촛불이 자기 몸을 태워서 빛을 발하는 것처럼, 어쩌면 자기 자신을 처절하게 바쳐서 작업하는 것임에 틀림없다. 구름의 바다 위로 동이 튼다. 나는 지금 2002년 11월, 나의 열아홉 번째 개인전을 하러 뉴욕으로 가는 비행기 속에 있다. 매일 작품이 새롭게 태어나는 것처럼 매일 해가 새롭게 뜬다. 지금 구름의 바다 위에 무지개 빛깔이 스며들기 시작했다. 구름바다는 내가 작년에 많이 썼던 King′s Blue이

- 2016-03-25 12:54

-

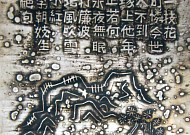

- 밤의 고독, 달밤의 설렘

- 이재준(아호 송유재) 北風吹雪打簾波 북풍이 눈보라를 몰아 발을 치는데 永夜無眠正若何 긴 밤에 잠 못 드는 그 마음 어떠할까. 塚上他年人不到 내 죽으면 무덤을 찾는 사람 없으리니 可憐今世一枝花 가여워라 이 세상의 한 가지 꽃이여. 조선조 평양기생 소홍(小紅)이 지은 것으로 전해 오는 한시(漢詩) 칠언절구(七言絶句)를 새긴 김상유(1926~2002)의 판화 한 장이 가슴을 울린다. 한겨울 밤, 눈보라가 닥쳐와 사립문은 절로 벌어지고, 뜰 앞 버드나무, 단풍나무 위에도 눈이 얼어붙었다. 초

- 2016-04-12 08:56

-

- 마음으로 차오르는 산

- 이재준(아호 송유재) 꼭 42년 전 이맘때, 설악산 장군봉의 금강굴에서 홀로 7일을 지낸 일이 있었다. 군 제대 후 불투명한 미래에 대한 깊은 생각이 필요했기 때문이었다. 매일 마등령을 오르내리며, 세찬 바람에 스쳐지나가는 운해(雲海)의 그림자 밑에 누워 마음을 비우려 안간힘을 다했다. 새벽마다 비선대까지 내려가 찬물에 얼굴을 담그고, 그 물빛만큼이나 맑디맑은 푸른 영혼을 꿈꾸기도 했다. 옛 선승(禪僧)들은 면벽(面壁) 십년으로 화두를 풀었다는데, 고작 이레 만에 어떤 경지에 이를 수는 없었으나 나름 마음

- 2016-05-09 09:12

-

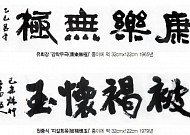

- 검여(劍如)와 남전(南田), 그 아름다운 예맥(藝脈)

- 이재준(아호 송유재) 고등학교 2학년이던 1967년 늦가을부터 종로구 관철동의 고서점 ‘통문관’을 드나들었다. 한문 시간에 설악산인(雪嶽山人) 김종권(한학자1917~1987) 선생님의 강의가 너무 감명 깊어 교무실로 자주 찾아뵈었더니 “학교 도서관에는 관련 책들이 별로 없으니 가까운 ‘통문관’에 가서 나 등을 찾아 읽어보라”고 하셨기 때문이었다. 주말에는 통문관 구석에 서서 역사책들을 읽으며 자연스레 서점 주인이며 서지학자인 산기(山氣) 이겸로(李謙魯·1909~200

- 2016-07-25 17:22

-

- 값싼 그러나 격조 높은 미술품, 얼마든지 있다

- 우리의 미술품 시장은 화랑과 경매 회사로 양분되어 있다. 물론 작가가 직접 개인적으로 판매하는 경우도 있으나, 대부분 개인전 기간에도 작가는 화랑을 통해 소비자에게 판매하는 형식에서 벗어나지 못한다. 미술품은 그리거나 만드는 예술인의 정신세계가 투영되기에, 각각의 개성이 다르고 장르가 다르므로 공산품이나 생필품처럼 쉽게 살 수가 없다. 제아무리 저명한 작가의 예술품도 내 보기에 탐탁하지 않을 수 있기 때문이다. 하여 작가가 서명한 미술품에는 나름 독창적인 예술세계가 집약돼 있으므로 오랜 시간 작품과 교감할 필요가 있다. 경제성장의

- 2017-09-01 09:04

-

- 접합, 시간을 휘어서 맞대어 붙이면

- 성긴 마대로 캔버스를 만들고 물감을 뒷면에서 앞으로 밀어내어, 마대 올 사이로 자연스럽게 흐르게 한 뒤, 앞면에서 최소한의 붓질만으로 작품을 완성한다. 사용하는 물감도 회색이나 검정, 청회색 등 단색으로 단조로우나, 보는 이들에게 고요한 명상에 잠기게 한다. 화가 하종현(河鍾賢, 1935~)은 1960년대 우리나라 앵포르멜(informal, 비정형) 추상화에서 출발해 1974년부터 2009년까지 연작을 그렸고 2010년부터는 연작을 그리며 독창적인 창작 영역을 구축하고 있다. 홍익대학교

- 2017-08-02 10:23

-

- 여럿이 함께 가면, 험한 길도 즐거워라

- 그해 봄부터 매주 목요일 아침 10시, 목동 파리공원에서 우리들은 작은 모임을 가졌다. 연령도 20대에서 60대요, 직업도 틀리지만 쇠귀 신영복(牛耳 申榮福, 1941~2016) 선생의 책과 신문 칼럼 이야기를 듣고, 문화 예술 전반에 걸쳐 기탄없는 자유토론의 시간이 즐거웠다. 이야기가 길어지거나 토론이 격해지면 인근의 찻집으로 자리를 옮겨, 차를 마시며 분위기를 진정시키곤 했다. 신 선생은 잘 알려졌다시피 서울대학교에서 경제학을 전공하고 육군사관학교에서 교관으로 경제학을 강의하던 중 1968년 ‘통일혁명당 사건’으로 구속 수감되

- 2017-05-18 14:10

-

- 가슴에 부딪치는 바다에서 산촌까지

- 전남 진도의 고군면 회동리에서 의신면 모도리까지 2.8km의 바다가 해마다 두 번씩 3월에 사흘, 4월에 나흘간 조수간만의 차(差)와 인력(引力)의 영향으로, 수심이 낮아지고 물이 양쪽으로 갈라지며 한 시간 동안 폭 40여 미터의 길을 연다. ‘모세의 기적’에 비견되기도 하는데, 열리는 바닷길을 걸으며 갯벌을 체험하는 ‘바닷길 축제’가 올해는 4월 26일부터 29일까지 열린다. 아득한 옛날부터 그랬듯이, 어부는 이때를 놓칠세라 등짐을 잔뜩 지고, 어부의 딸은 봇짐을 머리에 이고 그 길을 가고 있다. 한쪽 바다는 격랑의 물결이 사납다

- 2017-03-20 16:52

-

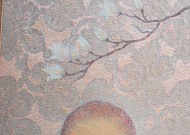

- 봄이 오는 길목에서

- “고등학교를 남보다 두 해 늦게, 고향 김천에 있는 농고(農高)로 들어갔지요. 그 무렵 구루병을 앓고 있는 사촌 누이동생과 문학을 교류하며 지냈는데, 그 누이가 이듬해 시름시름 앓다 사망했어요. 그 시절의 누이 모습이 잊히지 않아 ‘소녀’의 그림을 그려왔지요.” 창문이 열린 화실 밖, 밤나무에서 매미가 울었다. 박항률(朴沆律, 1950~ ) 화가는 창밖을 우두커니 바라보며 읊조리듯 낮은 소리로 이야기를 이어갔다. “자화상 같은 소년의 모습들은 누이의 눈동자에 비쳤을 내 모습을 상상하며 그렸고요.” 화실 바닥에는 최근에 완성했다

- 2017-02-27 10:36

-

- 골동품 수집, 연적과 꽃창살문

- 문방사우(文房四友)란 벼루[硯], 먹[墨], 붓[筆], 종이[紙]를 말한다. 예로부터 선비나 문사(文士)들 곁에는 이 네 가지가 늘 함께 있었다. 벼루에 먹을 갈고 붓에 먹물을 적셔 종이에 글씨를 쓰면 서찰(書札)도 되고 시(詩)도 되고 서화(書畵)도 되고 상소문(上疏文)도 되었다. 보조기구로는 벼루와 먹을 넣어두는 연상(硯箱)이 있고 종이를 말아서 보관하던 지통(紙筒), 붓을 꽂아두는 필통(筆筒)도 있으나 역시 화룡점정(畵龍點睛)은 연적(硯滴)이라 할 수 있다. 토기나 도자기 혹은 놋쇠로 만들어진 연적은 먹을 갈 때 필요한 물을

- 2017-11-02 08:10

-

- 송풍라월(松風蘿月)-소나무의 풍류

- 나는 궁벽한 서해안의 한촌(閑村)에서 태어나 중학교 시절까지 보냈다. 소나무가 아주 많은 곳이었다. 고산자 김정호(古山子 金正浩, ?~1866)도 이곳을 다녀간 후 “그곳에 소나무가 많다”고 ‘대동지지(大東地志)’에 적었다. 장터 옆 중학교까지는 시오리 길이라 왕복 30리 길을 매일 걸어 다녔다. 신작로 주변의 야트막한 산에도 소나무가 지천이었다. 운동장 서편에는 노송 한 그루가 푸른 잎과 검붉은 보굿(껍질)을 자랑하며 개교 68년이 지난 지금도 모교를 지키고 있다. 뒷동산도 솔밭이라 때론 그 그늘 아래 낮잠을 자며 쉬기도 했다.

- 2018-05-28 11:27

-

- 얼굴의 책임 - 겉과 속의 조화

- 공자(BC551~BC479)는 ‘논어’ 양화편(陽貨篇) 26장에서 “마흔이 되어서도 남에게 미움을 산다면, 그 인생은 더 볼 것이 없다(年四十而見惡焉, 其終也已)”고 설파한다. 스스로 마흔을 불혹(不惑)이라 했으니 마흔 살을 인격이 형성되는 때로 본 것이다. 에이브러햄 링컨(1809~1865)도 “태어날 때는 부모가 만든 얼굴이지만 그다음부터는 자신이 얼굴을 만드는 것이다. 나이 사십이 넘으면 모든 사람은 자기 얼굴에 책임을 져야 한다”고 했다. 다시 ‘논어’ 옹야편(雍也篇)에서 공자는 “겉모습과 바탕이 잘 어울린 뒤에야 군자다운

- 2018-02-28 10:32

브라보 추천기사

브라보 스페셜