-

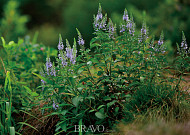

- 설악에 피는 ‘금강산의 꽃’ 봉래꼬리풀!

- 세월이 흘러도 잊히지 않는 장면, 그리고 말이 있습니다. 2015년 7월 31일 독일 통일의 상징인 베를린 브란덴부르크 문 앞 야외무대에 세계적인 소프라노 조수미 씨가 오릅니다. “제가 부를 곡은 저뿐 아니라, 대한민국 국민뿐만 아니라, 세계 사람들이 원하고 갈망하는 곡일 수 있습니다. 통일이 빨리 되어서, 제가 부르는 이 ‘그리운 금강산’이 오늘 이 베를린에서 마지막이 되기를 바랍니다. 더 이상 그리운 금강산이 아니고 세계에서 가장 아름다운 금강산이 되기를 바라는 마음으로 ‘그리운 금강산’을 부르겠습니다.” 광복 70주년을 기념

- 2019-07-26 09:05

-

- 명상의 가을로 이끄는 꽃 애기앉은부채!

- 촛불 하나 켜 놓고 바라본다 너의 모습이 보일 때까지 - 용혜원의 ‘고독’ 찬바람이 불어 마음이 허(虛)하거든 주저 없이 산에 들 일입니다. 그곳에 가면 당신만큼 고독한 꽃 한 송이 기도하듯 명상에 잠겨 있을 것입니다. 가을밤 호젓한 산사에 밝혀놓은 촛불인 양 저 홀로 핀 꽃 한 송이 당신을 반길 것입니다. 폭염이 한결 누그러진 9월 초, 여름내 깡말랐던 숲은 생기가 넘칩니다. 지난여름의 무더위와 장마쯤은 아랑곳 않는다는 듯 여기 불쑥 저기 불쑥 돋아나 가부좌 틀듯 앉은 애기앉은부채가 찾는 이를 반깁니다. 그런데 이쯤에서 눈이 밝

- 2019-08-30 09:12

-

- 되살아난 남한강의 명물 단양쑥부쟁이!

- 10월 하늘은 맑고 높고, 유유히 흐르는 강물은 짙푸릅니다. 하늘과 강 어느 편이 더 파란지 내기라도 하듯 날로 그 푸름이 짙어가는 가을날, 강변에는 연보랏빛 꽃들이 가득 피어나 단연 지나는 이의 눈길을 사로잡습니다. 일순 저 멀리서 모터보트 한 대가 정적을 깨고 달려와 하늘과 강, 연보랏빛 꽃 무더기 사이를 무심히 지나쳐갑니다. 작은 배에는 고기잡이 나서는 것으로 보이는, 사내와 아낙이 타고 있습니다. 그야말로 더없이 한가롭고 평화로운 강촌 마을의 전형이 눈앞에 펼쳐지고 있는 셈입니다. 그런데 그림 같은 풍경의 정점을 찍은 것은

- 2019-10-02 09:54

-

- 뒷동산에 감도는 진한 향(香) 산국!

- 노란빛은 늦가을이고 산국은 향기였다 산을 오를 때면 한 송이 따 맡는 향기 세상은 바뀌어가도 변치 않는 진한 향기 이상범, ‘샛노란 향기 - 산국에게’ 뒷동산을 지키는 건 등 굽은 소나무뿐만이 아닙니다. 무더위가 가시기 시작하는 초가을부터, 무서리가 내리는 늦가을에도, 그리고 눈이 부시게 하얀 첫눈이 오는 초겨울까지도 노란 꽃잎을 잔뜩 매달고 선 산국은 아마도 소나무 못지않게 고향 뒷산을 소리 없이 지키는, 또 하나의 파수꾼이 아닐까 싶습니다. 갈수록 아기 울음소리가 줄어들고 인적이 끊겨가는, 그리하여 사람의 온기가 사라져가는 삭

- 2019-11-04 10:50

-

- 거센 바닷바람에도 방긋 웃는 갯쑥부쟁이!

- ‘따듯한 남쪽 나라’라고 하지만 겨울은 그 어느 곳에서나 역시 겨울입니다. 찬바람이 옷깃을 파고들고 몸은 자연스레 움츠러듭니다. 거센 바닷바람이 오른편에서 왼편으로 불더니, 어느 순간 다시 앞에서 뒤로, 뒤에서 앞으로 종잡을 수 없게 춤을 춥니다. 돌과 바람과 여자가 많아 삼다도(三多島)라 불렸다던 말이 생각납니다. 검푸른 바다와 거무튀튀한 현무암 갯바위, 모래밭 뒤로 펼쳐진 풀밭이 깡마른 갈색으로 바뀐 지 오래. 모래밭에 촘촘히 뿌리를 내린 채 가늘고 긴 이파리를 무성하게 올렸던 통보리사초 더미도, 좌로 우로 비스듬히 줄기를 뻗

- 2019-11-28 15:59

-

- 눈보라 속에서 빛나는 샛노란 열매, 꼬리겨우살이!

- 희망찬 새해 새날이 밝았건만, 들뜨는 마음과 달리 몸은 온기를 찾아 문에서 멀어집니다. 창밖은 여전히 겨울이기 때문입니다. 언제 어느 순간이든 눈보라가 휘몰아칠 수 있는 겨울의 한복판에 머물러 있기 때문입니다. 이런 계절에 ‘꽃 타령’이라니, 제정신이냐고 힐난하는 소리가 귓가에 들려오는 듯합니다. 그런데 놀랍게도 바로 이런 시기에야 비로소 진가를 발휘하는 야생의 식물이 있습니다. 겨울 눈보라 속에서 야생화 동호인들의 가슴을 설레게 하고 발길을 사로잡는 신비의 나무가 있습니다. 영하의 날씨에 찬란하게 빛나는 자연의 선물이 물론 꽃은

- 2020-01-06 09:21

-

- 봄 보리밭엔 종달새 울고, 산기슭엔 현호색 피네!

- 시냇가에 아지랑이 피고 보리밭에 종달새 우네 허나 무엇하랴 산에 들에 쟁기질에 낫질하는 총각이 없다면 - 김남주 시인의 ‘나물 캐는 처녀가 있기에 봄도 있다’ 中 눈 덮인 산기슭에 봄바람이 불어와 겨우내 꽁꽁 언 땅이 스멀스멀 풀릴 즈음 순식간에 싹을 틔우고 꽃을 피운 다음 아차 하는 순간 사라지는 꽃이 있습니다. 이른 곳에선 1, 2월에도 이미 피어 춘삼월이 가기 전 꽃도 줄기도 이파리도 눈 녹듯 사라져 보통 사람들은 꽃이 피었다 졌는지조차 알아차리지 못하는 야생화, 바로 현호색입니다. 현호색(玄胡索)이란 국명은 중국 한자어 이

- 2020-02-03 08:50

-

- 춘삼월 바람이 피운, 들바람꽃

- “스물세 해 동안 나를 키운 건 팔할(八割)이 바람”이라는 유명한 시구(詩句)가 있듯, 엄동설한(嚴冬雪寒) 겨울을 물리고 봄을 불러온 건 8할이 바람입니다. 그리고 그 봄바람에 기대어 새록새록 피어나는 봄꽃의 8할은 바로 바람꽃입니다. 변산바람꽃, 너도바람꽃, 나도바람꽃, 홀아비바람꽃, 꿩의바람꽃, 회리바람꽃, 태백바람꽃, 만주바람꽃, 남바람꽃, 풍도바람꽃… 등등. 다양한 이름의 바람꽃들이 이르면 2월부터 늦게는 5월 말까지 봄바람 따라 바람처럼 피었다가 바람처럼 사라집니다. 얼음장처럼 꽁꽁 언 땅이 채 풀리기 전 갈잎을 비집고

- 2020-03-03 09:03

-

- 신록의 숲에 화룡점정하는,노랑붓꽃!

- 겨울이 채 물러나기도 전 얼음장을 뚫고 복수초와 변산바람꽃, 너도바람꽃이 서둘러 피더니 순식간에 온 숲에 연둣빛이 차고 넘칩니다. 산비탈과 계곡에 나뒹굴던 칙칙한 갈잎은 어느새 저만치 물러나고, 생기발랄한 신록의 이파리들이 오가는 이의 눈길을 사로잡습니다. 사실 이즈음의 신록에는, 우리의 마음에 참다운 기쁨과 위안을 주는 이상한 힘이 있는 듯하다. 신록을 대하고 있으면, 신록은 먼저 나의 눈을 씻고, 나의 머리를 씻고, 나의 가슴을 씻고, 다음에 나의 마음의 모든 구석구석을 하나하나 씻어 낸다. ― 이양하의 ‘신록예찬’ 중 그렇습

- 2020-03-30 10:34

-

- 천상의 교향악을 울리는 등칡!

- 세월이 참 쏜살같습니다. 화창한 봄 가곡 ‘동무 생각’을 부르던 누이들 얼굴엔 어느덧 주름이 깊게 파이고 흰머리 가득한 할머니들이 되었습니다. 아지랑이 피어오르던 들녘을 나비처럼 사뿐사뿐 날아다니던 게 엊그제 같은데…. 설익은 앵두처럼 풋풋했던 황혼의 누이들이 가만가만 속삭입니다. “꼭 신설동에서 청량리 온 것만 하지?” ― 유자효의 시 ‘인생’ 중에서 계절의 여왕이라는 5월, 온 산이 풀빛으로 물들어가는 강원도 삼척의 고갯길을 지나다 갑자기 들려오는 웅장한 교향악 소리에 멈춰 섰습니다. 그 옛날 누이들이 입을 모아 합창하던 ‘봄

- 2020-04-29 09:08

-

- 여름을 알리는 ‘물의 요정’, 순채!

- 여름은 누가 뭐래도 ‘물의 계절’입니다. 폭염이 시작되면 산과 들로 향하던 발길이 자연히 시원한 바다와 강, 계곡, 연못 등을 찾기 마련입니다. 앞서 나뭇가지를 타고 올라 공중에서 천상의 교향악을 연주하는 등칡꽃을 소개하면서 귀띔했듯, 우리의 삼천리 금수강산에는 땅과 하늘, 바다, 물 등 어느 곳에서든 꽃이 핍니다. 그중 연꽃과 수련을 비롯해 각시수련, 남개연, 어리연꽃, 마름, 자라풀, 통발, 물여뀌, 보풀, 물옥잠, 부들, 갈대 등 다양한 식물들이 저수지나 연못, 늪지, 습지 등에 자생하며 특유의 꽃을 피웁니다. ‘수생식물’이

- 2020-05-29 14:46

-

- 작지만 강한 야생란(野生蘭), 병아리난초!

- 반려동물 인구 1000만 명 시대라는 요즘 개나 고양이와 실내에서 함께 생활하는 것과는 또 다른 차원에서 도시이든 시골이든 집마다 병아리를 앞뜰에 놓아 키우던 추억이 있습니다. 그때나 지금이나 병아리는 귀엽고 깜찍하고 사랑스러운 이미지의 대명사가 아닐까 싶습니다. 그런 때문인지 병아리풀이니 병아리꽃나무, 병아리다리, 병아리방동사니, 병아리난초 등처럼 이름에 ‘병아리’란 단어가 들어가는 식물이 여럿 있습니다. 그중 6월에 피기 시작해 여름 더위가 절정으로 치닫는 7월에 만개하는 병아리난초가 오늘의 주인공 야생화입니다. “난초과의 여

- 2020-06-24 17:08

-

- 애잔한 전설, 처연한 주황, 동자꽃!

- 아주 먼 옛날 높은 산 인적이 드문 암자에 노스님과 동자승이 살았습니다. 어느 겨울날 노스님이 양식을 구하러 마을에 내려갔는데, 그만 큰 눈이 내려 길이 끊기는 바람에 제때 암자로 돌아오지 못했습니다. 천애고아였던 동자승은 이제나 오시나 저제나 오시나 하며, 암자 밖으로 나와 노스님을 기다리다 그만 얼어 죽었습니다. 뒤늦게 돌아온 노스님이 몹시 애통해하며 양지바른 곳에 동자승을 묻어주었는데, 그해 여름 억수 같은 장대비가 그친 뒤 바로 그 자리에 주황색 꽃이 피어났습니다. 동자승의 해맑은 얼굴을 똑 닮은 동그란 꽃이 피어났습니다.

- 2020-07-24 15:55

-

- 풍성한 가을을 닮은 꽃, 큰꿩의비름!

- 어느덧 9월입니다. 폭우와 폭염의 8월은 이제 지난 일입니다. 9월은 8월보다 단순히 숫자 하나를 더하는 달이 아닙니다. 여름에서 가을로 절기가 바뀌는 달입니다. 하늘은 나날이 높고 푸르러지고 오곡백과는 무르익어갑니다. 이즈음 천고마비의 가을을 닮은 듯 역시 하루가 다르게 싱그럽고 풍성하게 피어나는 꽃이 있습니다. 중부 이북의 높은 산 너럭바위 위에서 짙푸른 가을 하늘을 배경으로 짙은 홍자색 꽃을 피우는 야생화가 있습니다. 척박한 서식환경에도 넉넉하고 환한 미소를 잃지 않는 ‘가을의 전령사’ 같은 야생 다육식물이 있습니다. 바로

- 2020-08-25 14:42

-

- 짙푸른 한탄강의 가을 친구, 강부추!

- 옛사람들은 유장한 강이기도, 깊은 계곡이기도, 땅으로 곤두박질하는 폭포이기도, 때론 굽이치는 파도이기도 한, 그 물을 보면서도 그 뿌리를 들여다보려고 노력했다고 합니다. 즉 “물을 보는 데도 방법이 있으니, 반드시 그 물결을 봐야 한다(觀水有術 必觀其瀾)”라는 맹자의 가르침에 따라 세상만사의 근본을 깨치려 애썼다지요. 깊어가는 가을 수천만 년 동안 강물에 쓸려 반들반들한 돌 위에 배 깔고 턱 괸 채 날로 짙푸르러지는 한탄강을 보며, 거슬러 상류로 올라가 강의 시원까지 확인하고 싶은 마음이 간절합니다. 지금은 북한 땅인 강원도 평강

- 2020-09-29 12:02

브라보 스페셜