-

- 신록의 계절 하늘이 내린 축복, 복주머니란!

- 파릇파릇 돋아나 꽃보다 더 예뻤던 새순들이 아스라한 연두색으로 빛나더니 어느덧 짙은 초록으로 무르익어갑니다. 5월 인적이 드문 신록의 숲에서 산객 혼자 겨우 지나갈 수 있는 호젓한 오솔길을 걷다가 아무런 예고 없이 귀한 꽃 한 송이 만나길 빌었습니다. 복주머니란 한 송이 만나는 큰 운이 찾아오길 간절히 바랐습니다. 이때 필요한 건, 오복(五福)을 내리는 다섯 송이도 아니고, 만복을 기원하는 열 송이, 수십 송이도 아닌 단 한 송이의 개불알꽃이면 족할 것입니다. 이런 간절한 바람에 하늘이 답한 것일까. 일당백(一當百) 기상으로, 저

- 2018-04-27 13:19

-

- 황진이 뺨치게 예쁜, 참기생꽃

- “야생화 애호가들이 좋아하는 야생화 다섯 가지를 꼽는다면 가장 앞자리에 뭐가 올까요?” 오랫동안 꽃을 찾아다니는 걸 지켜본 사람들이 종종 물어봅니다. 무엇이든 순위를 매겨야 직성이 풀리는 인간의 어리석음에서 나온 우문(愚問)이라고 치부하면서도, 내심 손꼽아봅니다. 모든 풀과 나무가 나름의 꽃을 피우고 열매를 맺고 생장하고 소멸하는데 거기에 무슨 서열이 있으랴 생각하면서도, 스스로 어리석어 답을 찾아봅니다. 십수 년 동안 멸종위기종 1급으로 지정 관리하면서 인공적인 증식·보전 방안을 찾아왔지만 아직도 이렇다 할 성과가 없어 여전히

- 2018-05-28 11:28

-

- ‘꿈속에서라도 보고 싶다’, 해오라비난초!

- “꿈속에서라도 보고 싶다.” 열애에 빠진 젊은이들이 막 헤어진 연인을 돌아서자마자 보고 싶다고 할 때, 또는 반백의 불효자가 이미 저세상으로 가신 부모를 뒤늦은 후회와 함께 애타게 그리워할 때, 또는 어느새 망백(望百)의 나이가 된 이산가족이 고향에 두고 온 부모 형제를 죽기 전 단 한 번만이라도 만나고 싶다며 눈물을 쏟을 때나 쓸 법한 간절한 염원을 꽃말로 가진 야생화가 있습니다. 일 년 중 가장 더운 7월 불볕더위에 그늘 한 점 없는 습지에서 불화살처럼 뜨겁고 강렬한 여름 햇살을 온몸으로 받으며 순백의 꽃을 피우는 해오라비난초

- 2018-06-26 08:43

-

- 여름 땡볕 즐기는 ‘물의 요정(妖精)’ 각시수련!

- “피할 수 없으면 즐겨라.” 무쇠도 녹일 듯 찌는 삼복더위를 아랑곳하지 않고 활짝 피어나는 ‘여름 야생화’를 보면서, 미국의 한 심장 전문의가 스트레스 해소 방안의 하나로 처음 썼다는 명언을 새삼 떠올립니다. 7월호에 소개한 해오라비난초를 비롯해 남덕유산 능선의 분홍색 솔나리, 가야산 정상의 백리향, 선자령 숲속에서 피는 붉은색의 제비동자꽃, 그리고 전국 각지의 오래된 연못에서 드물게 만나는 가시연꽃 등등. 그런데 ‘피할 수 없어 즐기는’ 정도가 아니라, 염천(炎天)의 뙤약볕을 천혜의 선물인 양 온몸으로 받아들이는 야생화가 있습니

- 2018-07-27 10:59

-

- 바위구절초·산용담 만개하고 들쭉 열매 익어가는, 가을 백두산

- 수은주가 40℃까지 치솟는 폭염이 절정에 달했던 2018년 8월 4일부터 5박 6일간 ‘민족의 성산’ 백두산과 그 일대를 다녀왔습니다. 몇 년째 이어지고 있는 백두산 탐방의 목적은 단 하나. 산림청 국가생물종지식정보시스템(국생종) 등에 등재된 엄연한 ‘우리 꽃’이지만 자생지인 북한 지역에는 갈 수가 없어 만나지 못하는 야생화들을, 한반도 북방계 식물의 마지막 안식처라고 하는 백두산에서라도 그 실체를 확인하려는 것입니다. 언젠가 북녘 땅에 직접 가서 반갑게 만나야 할 우리 꽃을 마음에 담아놓고 기억하는 것이, 할 수만 있다면 당연히

- 2018-08-30 09:58

-

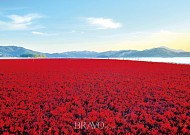

- 가을 갯벌의 붉은 카펫, 해홍나물

- 바다에 빨간 단풍이 들었네요. 바다에 빨갛게 불이 났군요. 그러나 119 소방차 부르면 절대 안 돼요. 우리 그냥 한없이 불구경하기로 해요. 꽃 찾아 산을 오르고, 계곡을 헤매고, 들로 나가고, 강에도 가도, 물속에도 들어갔습니다. 그리고 급기야 바닷가에도 갔습니다. 가서 바닷가 벼랑 위에 핀 둥근바위솔도 만나고 해국도 보았습니다. 석호(潟湖) 가장자리 모래톱에 핀 갯봄맞이도 만났습니다. 그러나 정작 바다에 핀, 바닷물이 드나드는 갯벌 한가운데 핀 꽃들은 눈여겨보지 않았습니다. 그러다 어느 가을날 단풍보다 더 붉게 타오르는 거대한

- 2018-09-20 10:34

-

- 고산에 쉼터 마련한 ‘어부의 꽃’, 닻꽃!

- 가을의 끝 11월입니다. 이제 올해 달력도 마지막 한 장이 남았을 뿐입니다. 20대는 시속 20km로, 50대는 그 두 배가 넘는 50km로 세월이 간다더니, 나이 탓일까? 숨 가쁘게 달려온 2018년 한 해도 어느덧 역사의 저편으로 급속히 기울고 있음을 실감합니다. 화사하게 물들었던 단풍이 흩어지고 찬바람이 불기 시작하는 이즈음이면, 격동의 한 시기가 끝나고 그다음이 시작될 즈음이면 유난히 생각나는 야생화가 있습니다. 7월부터 피기 시작해 가을의 초입이라는 9월까지 고산 풀밭을 지키는 닻꽃이 바로 그 주인공입니다. 파란 하늘에

- 2018-10-24 11:15

-

- 서해 절벽에 박힌 보랏빛 보석, 변산향유

- 켜켜이 쌓인 해안 절벽이 오후 햇살이 들어오자 보랏빛으로 반짝입니다. 늘 서쪽 바다를 향해 있는 탓에 제아무리 찬란한 일출이라도 남의 떡 보듯 아예 거들떠보지 않지만, 해가 중천을 지나 뉘엿뉘엿 서편으로 기울기 시작하면 그때부터는 그 누구보다 활짝 가슴을 열고 해바라기에 열중하는 변산반도 바닷가의 층층(層層) 단애(斷崖). 깎아지른 절벽에 보랏빛이 번지는 걸 보고 처음엔 석양빛에 붉은 물이 드는 것이라 생각했습니다. 그런데 가까이 다가가 곰곰 살펴보니 오랜 세월 강한 바람과 바닷물에 깎이고 깎여 형성된 퇴적암에 번지는 색이 석양빛

- 2018-11-26 14:20

-

- ‘브라보 마이 라이프’ 독자들에게 세배하는, 복수초!

- 기해년(己亥年) 새날이 밝았습니다. 오행(五行)에서 ‘기(己)’ 자는 흙의 기운을 표현하며 색으로는 노란색이기에, 기해년은 곧 60년 만에 돌아온 ‘황금돼지해’라고 합니다. 각별하고 신명 나는 일만 벌어질 것 같은 황금돼지해를 맞아, 노란색 야생화가 황금색 술잔을 높이 들고 원숙미(圓熟美)를 더해가는 ‘브라보 마이 라이프’ 애독자들에게 경배하며 새해 인사를 건넵니다. “만복을 받으시고, 건강하게 오래오래 사세요.” 달이 바뀌고 해가 바뀌었지만 엄동설한의 추위는 여전한데 무슨 꽃 타령이냐고 타박하실 애독자들께는 선조들의 옛 말씀을

- 2018-12-28 08:47

-

- 설날 아침 터진 ‘겨울꽃’, 동백

- 독기 탓에 추위에도 옷을 벗게 되나 (衣緣地瘴冬還減) 근심이 많으니 한밤 술은 되레 느네 (酒爲愁多夜更加) 그나마 나그네 시름 덜어주는 한 가지 (一事纔能消客慮) 동백이 설도 되기 전에 활짝 피었네 (山茶已吐臘前花) 1801년 겨울, ‘조선 최고의 지식인’ 다산 정약용이 중년에 막 접어든 39세 나이에 ‘하늘에 날리는 눈처럼 북풍에 떠밀려(北風吹我如飛雪)’ 강진으로 유배되었습니다. 27세에 문과에 급제한 뒤 홍문관수찬, 좌부승지, 형조참의 등을 지내며 정조의 총애를 받았지만, 정조 급사 후 천주교도로 몰려 저 멀리 남녘땅까지 쫓겨

- 2019-02-01 11:56

-

- 봄을 알리는 ‘야생 백합’ 산자고!

- “청춘(靑春), 이는 듣기만 하여도 가슴이 설레는 말이다.” 언론인이자 소설가였던 민태원(1894~19 35)이 남긴 저 유명한 수필 ‘청춘예찬(靑春禮讚)’의 첫머리입니다. 1929년 6월 월간 잡지 ‘별건곤(別乾坤)’ 21호에 발표된 지 만 90년이 되는 지금까지도 인구에 회자하는 이 명문장을 흉내 낸 한 구절로 2019년 3월 야생화 이야기를 시작합니다. “3월, 가만 읊조리기만 하여도 봄이 온다. 파릇파릇 새싹이 돋고, 아지랑이가 피어난다.” 그렇습니다. 3월의 시작과 함께 우리 곁에 성큼 다가온 봄의 한복판에 파란 싹이 돋

- 2019-02-26 10:48

-

- 연분홍 봄을 찬미하는 ‘바람꽃의 종결자’ 남바람꽃

- 봄비[雨]가 내려 백곡(百穀)을 기름지게 한다는 곡우(穀雨) 무렵. 음력으로 3월 중순, 양력으로는 4월 20일 즈음 백화(百花)가 만발(滿發)하며 봄은 절정으로 치닫습니다. 이 시기 특히 제주도에는 고사리가 지천으로 돋아나 숱한 이들이 들판을 누비고 다닙니다. 바로 그즈음 한라산 기슭 중산간 지역에, 누구나 한 번 보면 거부할 수 없는 치명적 유혹에 빠져들기 마련인 야생화가 피어납니다. 이름하여 남바람꽃. 2월 중순 제주도와 여수, 울산, 변산 등지에서 피기 시작한 변산바람꽃을 필두로 너도바람꽃, 꿩의바람꽃, 만주바람꽃, 들바람

- 2019-03-26 09:19

-

- 남녘의 바다를 붉게 물들이는, 자란!

- ‘예전엔 미처 몰랐어요’라는 제목의 시가 있습니다. 1925년 간행된 김소월 시인의 시집 ‘진달래꽃’에 실린 시이지요. 봄가을 없이 돋는 달이 이렇게 사무치게 그리울 줄 예전엔 미처 몰랐다는 내용입니다. 그렇습니다. 우리 땅에서 자라는 풀·나무를 하나하나 알아가기 전에는 그토록 많은 꽃이 산과 들에서 피고 지는 줄 미처 몰랐습니다. 특히 야생 난초의 존재는 경이, 그 자체였습니다. 난초는 으레 ‘잘 빠진’ 화분에 담겨 집 안이나 사무실 등 실내에서 감상하는 원예종이라고 생각해온 탓이지요. 그런데 서울, 경기, 강원 등 겨울이면 강

- 2019-04-24 14:23

-

- 태양을 닮은 ‘여름꽃’, 털중나리

- 하루가 다르게 기온이 치솟는 6월. 여름을 향해 치닫는 계절의 변화에 현기증을 느끼며 뒷산을 오릅니다. 연두색이던 숲은 어느새 짙은 초록으로 바뀌었고, 길섶은 허리까지 차오른 풀들로 한 걸음 내딛기가 주저될 만큼 무성합니다. 몇 걸음 더 오르자 그만그만한 잡초들을 제치고, 어깨높이 이상으로 껑충 솟아난 꽃이 보입니다. 멀리서도 한눈에 알아볼 만큼 매혹적인 꽃, 바로 털중나리입니다. 겨우 한 송이 핀 것도 있지만, 대개는 서너 송이가 달려 있습니다. 많게는 열 송이 가까이 달리기도 하는데, 1m 넘게 솟아오른 원줄기 끝에 한 송이,

- 2019-05-27 15:35

-

- 우리 꽃, 가솔송!

- 남과 북으로 땅이 갈리고 길이 막힌 지 오래. ‘분단 50년’이 엊그제 같은데 어느새 70년을 넘어섰습니다. 흐르는 세월 속에 잊히고 사라지는 것이 한둘이 아니겠지만, 식물 분야에서도 각종 도감에 나오는 엄연한 ‘우리 꽃’들이 갈수록 이름조차 생소해지고 기억이 가물가물해집니다. 노랑만병초니 두메양귀비, 구름범의귀, 개감채, 홍월귤, 두메자운, 비로용담, 화살곰취, 구름꽃다지, 두메분취, 구름국화 등 해발 1000m가 넘는 고산에서 자라는 각종 북방계 식물들이 그들입니다. 이 중 노랑만병초와 홍월귤, 비로용담 등 몇몇은 설악산과 한라

- 2019-07-01 18:06

브라보 스페셜