-

- 금쪽같은 손주에게 증여하는 방법과 시기

- 삶에서 죽음은 피해갈 수 없으며 세금 또한 죽음으로 인해 사라지지 않습니다. 세금에 대해 미리 대비하면서 생전 본인의 재산을 미리 증여하는 방법을 통해 상속이 발생한 후 논란이 없도록 준비하는 사람들이 있습니다. 이에 손주에게 상속 또는 증여 방법으로 부동산 등을 물려줄 경우 고려할 사항에 대해 알아보고자 합니다. 상속인이란 상속으로 인해 피상속인의

- 2018-10-09 08:20

-

- 미술품 상속에 쏠리는 자산가의 시선

- 현금 및 유가증권, 귀금속류, 부동산(회원권), 주식(상장 및 비상장 불문), 금융자산(금융상품) 등의 전통적인 상속 재산 이외에 미술품에 대해서도 상속 문의가 늘고 있다. 미술품은 고급 취미를 즐기면서 저금리 시대의 대체 투자 상품이 될 수 있다. 세무변호사의 시각에서 본다면 부동산, 주식 및 금융자산은 실명 등기 또는 등록이 의무이고 그 평가기준이 비교

- 2018-10-01 09:27

-

- 어떻게 물려줄 것인가?

- 우리나라의 경제 규모는 과거와는 비교할 수 없을 정도로 커졌고, 당연히 개인들이 가지고 있는 재산 규모도 매우 커졌다. 서울 대부분의 아파트 한 채 가격이 10억 원이 넘는 상황에서 과거 부자의 상징이었던 백만장자는 지금의 관점에서는 부자 축에도 들기 어려울 것이다. 이처럼 개인들의 재산 규모가 확대될수록 더욱 관심을 갖게 되는 것이 바로 상속과 증여의

- 2018-09-20 10:33

-

- ‘누가 내 유품을 정리할까’의 저자 김석중 키퍼스코리아 대표

- 죽음은 생의 마지막이지만, 죽음과 관련해 늘 최초란 수식어가 붙는 사내가 있다. 국내에서 최초로 유품정리인으로 활동했고, 최초의 유품정리 회사를 창업했다. 국내에서 유통되는 유품정리라는 생소한 분야의 정보 중 상당수는 그의 입과 글을 통해 나왔다. 김석중(金石中·49) 키퍼스코리아 대표의 이야기다. 그가 창업 8년 만에 ‘누가 내 유품을 정리할까?’라는

- 2018-09-14 13:08

-

- 자식 같은 ‘반려동물’에 유산 줄 수 있을까

- 반려동물이 가족의 영역으로 들어오면서 펫팸족(pet과 family의 합성어)이라는 신조어까지 생겨났다. 실제로 3가구당 1가구가 반려동물을 양육하고 있다고 한다. 이처럼 반려동물과 함께 사는 인구가 1000만 명을 넘어서며 반려동물 금융상품에 대한 관심도 커지고 있다. 2007년 미국의 부동산 재벌 리오나 헴슬리는 반려견 ‘트러블’(몰티즈 종 암컷)

- 2018-06-28 10:46

-

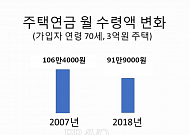

- 주택연금, 언제 가입해야 좋을까?

- 주택연금 가입은 빠르면 빠를수록 이익이다. 왜, 그럴까? 충분한 이유가 있다. 필자는 주변 사람들에게 가입을 서두르라 이른다. 우선, 주택연금 자체가 꼭 필요하고 가입 시기가 빠를수록 가입자에게 이익이 되기 때문이다. 돈을 벌 수 있는 일자리 마련이 쉽지 않고 모아둔 자금도 마땅치 않은 5060세대가 활용할 수 있는 자산은 가지고 있는 주택이다. 주택을

- 2018-06-22 10:55

-

- 삶의 마지막 계획 유언, 남긴 대로 이뤄질까?

- 한 번쯤은 들어보고, 한 번쯤은 이뤄야겠다고 다짐하는 버킷리스트. 그러나 막상 실천으로 옮기기는 쉽지 않다. 애써 버킷리스트를 작성하고도 어떻게 이뤄가야 할지 막막하기 때문이다. 이러한 고민을 해결하기 위해 매달 버킷리스트 주제 한 가지를 골라 실천 방법을 담고자 한다. 이번 호에는 앞서 ‘브라보 마이 라이프’가 시니어를 대상으로 진행한 버킷리스트 서베

- 2018-06-20 20:51

-

- 포스코의 은퇴 교육 ‘브라보 라이프 디자인’

- 평생을 한 직장에서 근무하며 하나의 일에만 매달려 살아온 이들에게 두 번째 삶, 은퇴 후 인생설계는 그저 막막한 일일 뿐이다. “후배들에게 미리미리 준비하라고 잔소리했지만, 정작 회사 밖으로 나오니 눈앞이 캄캄하더라”는 어느 공기업 정년퇴직자의 소감은 많은 의미를 담고 있다. 퇴직 후의 삶을 미리 준비해야 하는 것은 누구나 알고 있지만 제대로 실천하는

- 2018-06-14 10:44

-

- 유족 마음 잡자, 변화하는 상조 서비스

- 상조회사가 늘어나면서 소비자는 혼란스럽다. 비슷한 서비스와 가격에 회사명도 엇비슷하다. 소비자의 이런 고민을 반영하듯 최근 상조회사 사이에선 차별화된 서비스로 고객을 사로잡으려는 노력이 한창이다. 수많은 상조상품 중 특별해 보이는 아이디어 상품은 없는지 들여다보자. 업계 관계자들은 최근 상조 서비스 중가장 빨리 일반화한 것 중 하나로 ‘부고 알림

- 2018-05-31 12:34

-

- ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생’, 사랑도 와인처럼 시간이 필요해

- 가끔 내리는 비가 성급하게 여름으로 치달으려는 대지를 달래주는 덕에 봄 날씨가 겨우 연명하고 있다. 화사한 꽃이 만발한 따뜻한 봄날에 걸맞은 싱그러운 영화 한 편이 도착했다. 프랑스 영화 ‘부르고뉴, 와인에서 찾은 인생’이다. 원제는 ‘Back to Burgundy’로 그저 와인의 명산지인 부르고뉴로 돌아왔다는 말인데 영화 수입사가 설명적인 제목을 덧붙

- 2018-05-21 15:52

브라보 스페셜

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 노인일자리 115만 개 열린대요](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2261327.jpg)