1980년대 뉴욕 이스트 빌리지를 중심으로 활동했던 미술가 전시회가 네 개나 열리고 있다. 1980년대 뉴욕의 힙합 문화에서 발아한 그라피티 아트(Graffiti, Art 낙서화)와 자유와 저항을 상징하는 스트리트 아트(Street Art, 거리 미술) 작가 작품을 집중적으로 볼 수 있는 좋은 기회다.

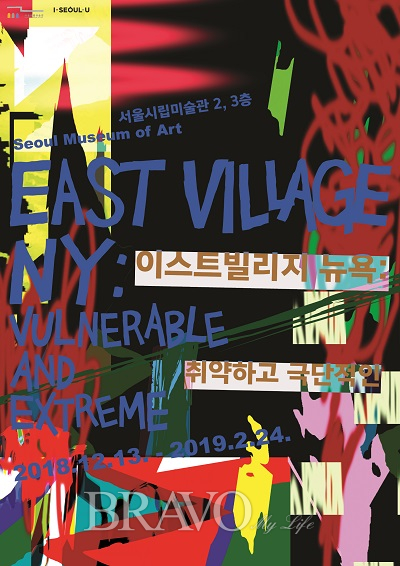

단체전으로는 서울시립미술관의 ‘이스트 빌리지 뉴욕; 취약하고 극단적인’, 서울숲 아트센터의 ‘반항의 거리, 뉴욕’이 있고, 개인전으로는 DDP의 ‘키스 해링: 모두를 위한 예술을 꿈꾸다’, 잠실 롯데뮤지엄의 ‘케니 샤프, 수퍼 팝 유니버스’가 있다.

1980년대부터 활동한 이 전시회 작가들이 1950년대에 태어났으니 같은 세대인 시니어가 관심을 가져보면 좋을 것 같다. 나와 같은 연대에 태어난 미술가들은 젊은 시절 어떻게 예술혼을 싹 틔웠을까. 이런 호기심만으로도 전시장을 찾을 이유는 충분하다.

“새로운 세대 미술이 이스트 빌리지에서 시작되었다”, “진짜 모마(MoMA, 뉴욕현대미술관)는 여기다”라고 외치게 했던 1980년대 뉴욕 이스트 빌리지를 2019년에 돌아보는 감회가 새롭다.

전시장을 둘러보고 공부도 해보니 “연탄재 함부로 차지 마라, 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐!"라는 안도현 시인의 시 구절이 떠올랐다. 예술가들 중에는 끔찍한 환경을 극복하고 열심히 살다 일찍 세상을 떠난 작가가 적지 않다. 그들이 그렇게 치열하게 살다 간 이유는 뭘까? 나는 젊은 시절 무엇을 꿈꾸고 행동했던가. 부끄러웠다. 그들의 작품을 감상하고 감동을 느낄 수 있는 감상안이라도 있다는 걸 감사하자고 스스로를 위로해야만 했다.

‘이스트 빌리지 뉴욕; 취약하고 극단적인’ 전은 1980년대 뉴욕 이스트 빌리지 미술을 조명하기 위해 기획되었다. 이스트 빌리지를 중심으로 활동했던 작가 26명의 75점 작품, 73권의 ‘이스트 빌리지 아이’ 잡지 아카이브를 선보인다.

뉴욕 맨해튼 동남쪽에 위치한 이스트 빌리지에는 1960년대 후반부터 가난하고 젊은 예술가, 학생, 히피족이 모여 살았다. 자연스럽게 뉴욕의 반체제 문화 중심지, 예술운동 발생지가 되었고 항의와 폭동의 장소이기도 했다. 1980년대의 뉴욕 이스트 빌리지는 무분별한 재개발과 그로 인한 젠트리피케이션으로 슬럼화되었다. 버려진 거리와 건물이 많았지만 가난한 젊은 작가들이 들어와 서로 영향을 주고받으며 실험적인 작업을 했다. 회화, 조각, 사진, 비디오, 영화, 퍼포먼스, 비평 등 다양한 장르를 넘나들며 자유와 패기로 ‘쿨’하고 ‘힙’한 작품들을 탄생시켰다. 그러나 그 뒷모습에는 고단한 삶과 그늘이 있었다. 이스트 빌리지 예술가들은 계급·성별·인종 차별과 마약, 빈곤, 범죄, 동성애, AIDS 등의 사회적 문제를 작품으로 승화시키며 정치적 목소리를 냈다. 레이건 정부의 보수 정책과 신자유주의 경제 질서 확립에 발맞춘 예술의 상업화와 보수화에 자신들의 예술작품으로 저항했다는 것이 현재의 평가다.

‘19세 이하 관람 불가’라는 과격하고 논쟁적인 작품이 포함되었지만, 어느 전시장이든 그러하듯 흰 벽면에 질서 정연하게 전시된 작품으로, 1980년대 뉴욕 이스트 빌리지의 자유분방한 예술적 분위기를 읽어내기는 힘들다. 또 하나, 한 작가의 대표작을 망라하는 회고전이 아니기에 시대와 작가의 일면만 볼 수 있다는 사실을 염두에 둬야 한다. ‘인상주의’ ‘야수파’식으로 특징지을 수 없는 작가들의 다양한 활동을 살펴볼 수 있는 계기라 생각하면 좋겠다. 이 글에서는 일찍 세상 떠난 작가 7명의 삶과 예술을 재조명해본다.

1) 키스 해링(Keith Haring, 1958~1990년)

어린 시절 아버지가 그려준 만화를 따라 그리면서 그림을 배우기 시작했다. 사춘기에는 기독교에 심취했고, 15세 이후에는 록 음악과 마약, 섹스에 빠졌다. 뉴욕 시각예술학교에서 케니 샤프, 장 미셸 바스키아 등 이스트 빌리지 낙서 화가들을 만나면서 낙서화에 대한 관심이 깊어졌다.

당시 주류 미술계에 편입되지 않은 젊은 예술가들은 이스트 빌리지에 모여 퍼포먼스와 전시회 등을 열면서 커뮤니티를 형성했는데, 이러한 이벤트는 주로 클럽에서 일어났다. 키스 해링은 그중 대표적 클럽인 ‘클럽 57’의 큐레이터로 다양한 이벤트를 기획하고 진행했다. 32세에 에이즈로 사망할 때까지, 매해 개인전과 기획전은 물론 대중과의 소통을 위한 공공미술, 기업과의 협업 등 다양한 활동을 했다.

키스 해링은 간결한 표현으로 드러내는 무거운 메시지로 대중적인 인기를 얻었는데, “대중이 이해할 수 없는 예술을 고급 예술이라 고집하는 건 자기 과시를 위한 허튼수작”이라는 말을 하기도 했다. 다른 그라피티 아티스트와 마찬가지로 고유 표식인 ‘태그(tag)’를 적극 활용했다. 기어 다니는 아기, 비행접시, 하트 등이 그것이다. 단순하고 밝고 가벼운 만화처럼 보이지만 자세히 보면 기성 미술계와 보수 정권 비판, 퀴어, 에이즈, 마약, 인종 차별, 반핵·반전에 이르기까지 작품 주제가 광범위하다. 말풍선이나 그림 내용을 파악할 수 있는 제목을 달지 않아 관객들이 다양한 해석을 할 수 있게 했다.

2) 아치 코넬리(Arch Connelly, 1950~1993년)

도예를 전공했고, 10년 남짓 작가 생활 후 미국 전역을 덮친 에이즈로 43세에 사망했다. 에이즈로 사망한 수많은 예술가 중 한 명으로 알려진 그는 2012년 회고전으로 주목받기 시작했다.

코넬리는 화려하지만 싼 재료(가짜 보석, 작은 꽃다발, 장식 조각, 반짝이, 동전)를 이용해 작업했다. 그러나 당시 이런 재료는 사내답지 못한 ‘호모’의 것으로 여겨졌다. 잡지에서 잘라낸 벌거벗은 남성 모델 사진과 게이 섹스 사진을 싸구려 보석으로 장식하는 콜라주 작품 등 ‘남성적’으로 간주된 몸을 대상화하는 동시에 공격적이고 지배적인 남성성을 격하시키는 작업도 하며 규범적인 성 역할에 의문을 제기했다. 키스 해링, 데이비드 워나로비치, 마틴 웡 등과 함께 이스트 빌리지 게이 예술가 그룹의 주요 구성원으로 활동했다.

당시 제도권 예술의 주류였던 미니멀리즘, 개념미술과 대비되는 코넬리의 작품은 과열된 미술시장에서 부풀려진 예술의 상업적 가치를 조롱하고 비판한다. 이러한 전략은 20세기 중반 미국 모더니즘 예술 이후 등장한 팝 아트의 연장선상에 놓여 있다. 그가 1981~1989년에 만든 7점의 ‘자화상’ 연작을 통해 이를 확인할 수 있다. 구체적 형상을 그리는 대신 직사각형, 타원형 캔버스에 가짜 진주, 반짝이는 장식 조각 혼합물을 가득 채운 자화상은 형식에 구속되지 않은 자유로움을 드러낸다.

3) 마틴 웡(Martin Wong, 1946~1999년)

중국계 미국인 부모에게서 태어나 샌프란시스코 차이나타운에서 자랐다. 부모는 중국인이었지만, 아버지에게는 멕시코인 피도 흐르고 있어, 자신을 ‘중국-라틴계’라고 소개했다. 어려서부터 재능을 보여 어머니의 지지를 받으며 13세부터 그림을 그리기 시작했다. 도예를 전공했고, 샌프란시스코에서 활동할 때는 히피운동에도 참여했다.

1978년 뉴욕에 왔을 때는 생활비를 벌기 위해 호텔 야간 짐꾼으로도 일했다. “내가 그리는 모든 것은 내가 보고 알고 있는 모든 사람이다”라고 말한 그는 푸에르토리코 출신 시인 미겔 피네로와 함께 살며 작업을 했는데, 둘의 활동은 뉴욕에서 일어난 푸에르토리코계 미국인 예술운동 ‘뉴요리칸(Nuyorican)’ 운동에 큰 영향을 미쳤다. 이스트 빌리지 그라피티와 아시아 고미술품을 수집했고, 이스트 빌리지에 아메리칸 그라피티 뮤지엄을 설립하기도 했다.

마틴 웡은 1994년에 에이즈 진단을 받고 53세에 숨을 거뒀다. 그의 작품은 PPOW 갤러리에서 관리하고 있고, 어머니가 마틴 웡 장학재단을 만들어 미술가를 후원하고 있다.

작가 4명의 이야기는 후속 기사에서 계속됩니다.